ステマ規制で違反となる口コミ施策とは?貴社の施策は大丈夫?

公開日: / 最終更新日:

他人の意見や評価を参考にできる口コミは、店舗やオンラインショップの利用者にとって非常に重要な要素です。

ユーザーの意思決定に大きな影響を与えるため、口コミ収集の施策は集客戦略の中核の一つとなっています。

こうした中、2023年(令和5年)10月からは、景品表示法に基づく規制対象として「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示」が指定され、いわゆるステルスマーケティング(ステマ)規制が導入されました。

この規制は、消費者を誤解させる不正なマーケティング手法を禁止するものであり、違反した場合は法的なペナルティを受ける可能性があります。

この記事では、ステマ規制の概要と、マーケティングや口コミ収集において問題視される具体的な行為を解説します。

さらに、規制に抵触しない「安全かつ効果的な口コミ収集の方法」についても紹介します。

ステルスマーケティングとは?

ステルスマーケティング(通称:ステマ)とは、消費者に対して広告や宣伝であることを隠し、あたかも第三者の中立的な意見であるかのように見せて商品やサービスを宣伝する手法を指します。

ステルスマーケティングは、実際は事業者目線でのバイアスがかかった情報が、一見して第三者からの中立的な意見に見えるため、消費者が判断を誤り不当な購入や契約をしてしまうなど、経済的な損失を被る可能性がある点が大きな問題とされています。

ステルスマーケティングで行われる手法

ステルスマーケティングで行われる手法には以下のようなものがあります。

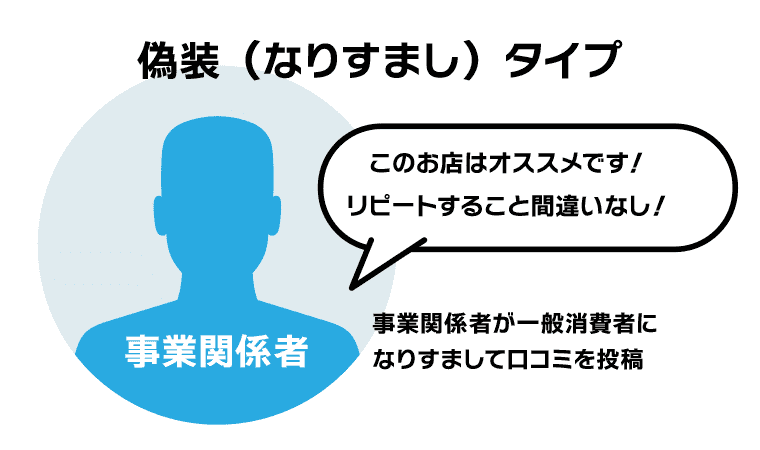

偽装(なりすまし)タイプ

事業者の社員や関係者が一般消費者になりすまし、商品やサービスの宣伝や口コミをする方法です。

実際には企業側の関与があるにもかかわらず、消費者は独立した中立的な意見だと誤認してしまうリスクがあります。

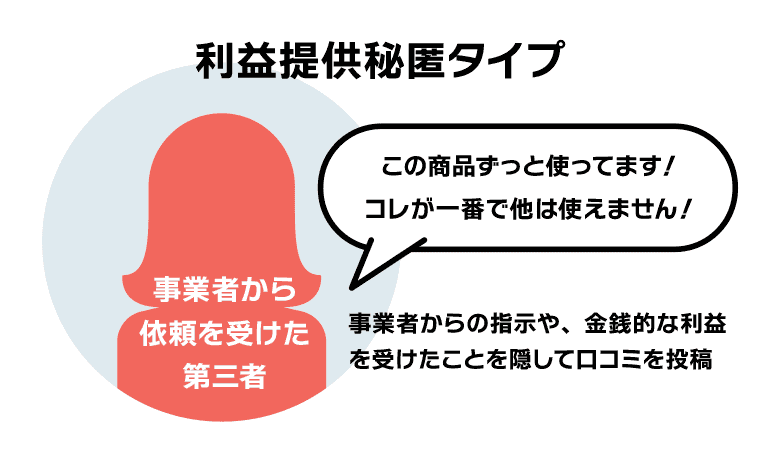

利益提供秘匿タイプ

事業者から依頼を受けたインフルエンサーや有名人、あるいは金銭的な利益を提供された第三者が商品やサービスの宣伝や口コミを行うやり方です。

これも、実際は企業からの意図が強く働いているにもかかわらず、それが一般消費者からの自発的な情報であるかのように見せかけることが問題となります。

このように、事業者の関与を隠して商品やサービスを宣伝する行為は、消費者の正しい意思決定を妨げる要因となり、多くの場合で規制の対象となります。

なぜ、ステマ規制が導入されたのか?

ステマ(ステルスマーケティング)規制が導入された主な理由は、消費者保護と市場の公正性を確保するためです。

ここまで述べてきたように、ステマは、消費者に誤った印象を与え、正しい判断を妨げる不誠実な宣伝手法です。

さらに、ステマは市場における公平な競争を歪める要因になります。

すべての企業が透明性を持って情報を提供することが市場の健全性を保つ上で重要ですが、ステマのような不正直な宣伝手法は、公平な競争条件を損ない、最終的には市場全体の信頼性を低下させることにもつながります。

景品表示法は従来から、商品やサービスを実際より優れているように見せる「優良誤認表示」や、実際より有利に見せる「有利誤認表示」などを規制してきました。しかし、事業者の関与を隠した宣伝、つまりステルスマーケティングを直接取り締まる規定は存在せず、多くの場合で対応が難しい状況にありました。

こうした背景から、ステマに対する社会的な問題意識が高まり、法的枠組みの整備が急務となりました。

そして2023年10月、景品表示法の「内閣総理大臣が指定する不当表示」の項目に「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が追加され、ステマ行為が明確に規制対象とされました。

優良誤認とは?(景表法5条1号)

実際にはそうでないにもかかわらず「実際よりも質のよい商品だ」と誤解させる表示のこと。

たとえば、ある掃除機が「どんなに小さなホコリも100%取り除く」と宣伝している場合、実際には性能がそこまで及ばなくても、消費者は「非常に高性能な掃除機だ」と誤解して購入してしまう可能性があります。

このように、商品やサービスを過大に評価させる表現は、消費者に不利益を与えるおそれがあるため、景品表示法で禁止されています。

有利誤認とは?(景表法5条2号)

実際にはそうでないにもかかわらず、「実際よりもお得な商品」と誤解させる表示のこと。

たとえば、料金比較表で自社より高額な競合サービスだけを選んで掲載し、自社サービスが「最も安い」と誤認させる場合です。実際には他にもっと安価なサービスが存在していても、消費者は「自社が最安」と誤解してしまいます。

このように、価格や条件を不当に有利に見せる表示は、消費者の合理的な選択を妨げるため、景品表示法で禁止されています。

内閣総理大臣が指定する不当表示とは?(景表法5条3号)

上記2つに当てはまらない、その他の消費者に対して誤解を招くような不適切な広告や表示については、内閣総理大臣が指定することが定められています。

従来から以下の6つが指定されていましたが、2023年10月に新たに7項目目として「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」=ステマ規制が追加されました。

- 無果汁の清涼飲料水等についての表示

- 商品の原産国に関する不当な表示

- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示

- 不動産のおとり広告に関する表示

- おとり広告に関する表示

- 有料老人ホームに関する不当な表示

- 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年10月1日施行)

「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」とは?

事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの。

告示内容のポイントを整理すると

- 事業者が関与した情報であることを消費者が判別できない場合、違反対象となる

- 表示が事業者によるものであることを明確に開示する義務がある

- 消費者が第三者の意見と誤解しないように、透明性を確保する必要がある

- 広告であることが明らかであれば規制対象外

口コミ施策で、景品表示法に抵触する行為とは?

口コミは集客や信頼構築に直結する大切な要素ですが、不誠実な方法で行う施策は景品表示法違反となるリスクがあります。以下にその例を挙げます。

偽の口コミの作成

実在しない消費者を装い、自社の製品やサービスに対して好意的なレビューや評価を投稿する行為です。

これは、消費者に製品やサービスが実際よりも優れていると誤認させる典型的な不当表示です。

事業者や関係者の口コミ

事業者自身やその関係者(社員)が、自分の立場を明示せずに口コミを投稿することや、競合事業者の商品やサービスに不当に低い評価を投稿するような行為です。

第三者からの独立した評価に見せかける点が問題となります。

否定的な口コミの削除や隠蔽

低評価レビューを意図的に削除したり、目立たなくしたりすることで、消費者に製品やサービスが実態以上に高評価に見せる行為です。

サービスの全体像をゆがめ、消費者を誤解させます。

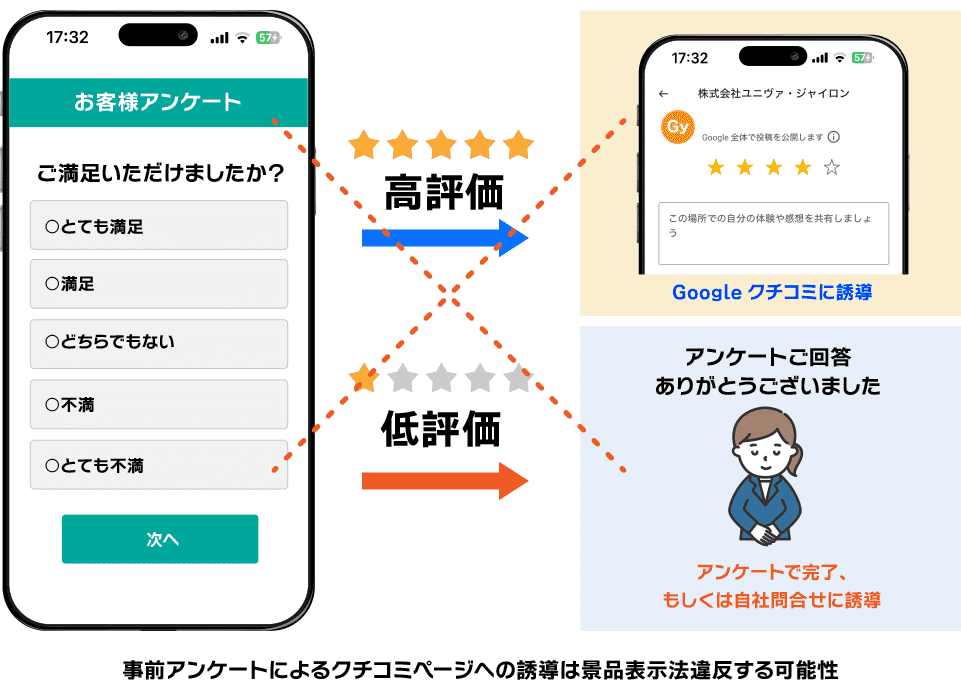

特に、事前アンケートで高評価のユーザーのみを口コミ投稿ページへ誘導し、低評価のユーザーを誘導しないような選別(レビューゲーティング)も、商品やサービスを実際よりもより良く誤解させる有料誤認などの、景品表示法違反のリスクが極めて高いとされます。

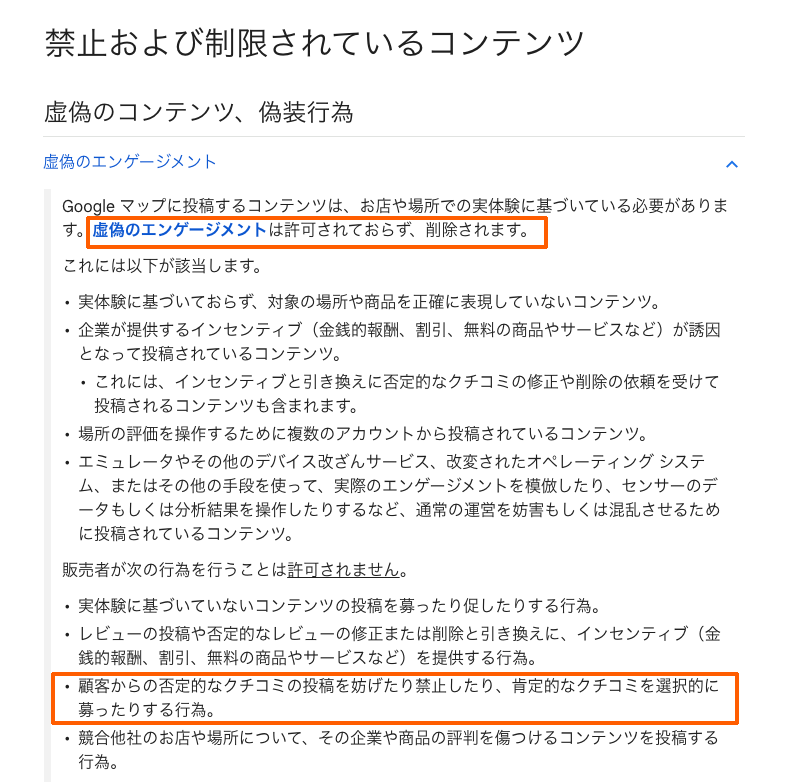

Googleのガイドラインでは、「虚偽のエンゲージメント」として、肯定的なクチコミを誘導し、否定的なクチコミを妨げる行為を明確に禁止しています。

具体的には、顧客が否定的なクチコミを投稿するのを阻害・排除したり、肯定的なクチコミのみを選択的に募る行為が該当します。

このような行為が確認された場合、Googleからアカウントの停止やビジネスプロフィールの公開停止といった厳しいペナルティが課される可能性があるため、もし利用している場合は、早急な見直しが必要です。

報酬を提供しての口コミの依頼

消費者やインフルエンサーに金銭や商品、サービスを提供し、見返りに好意的なレビューや評価を書かせる行為です。報酬の提供があったことを明かさずに行うと、消費者はそのレビューが独立した意見だと誤認する可能性があります。

口コミを集めるに際して特に注意が必要なのは、この報酬を提供して口コミを依頼する行為です。例えば、口コミを書いた人に対して割引やクーポンを提供するキャンペーンは、報酬があったことを明示しなければなりません。あるいはPRマークなどの表示が必要になります。

これらの行為は、消費者が情報に基づいて自由かつ適切な選択を行う権利を侵害するため、景品表示法によって規制されています。企業は口コミ施策を行う際に、透明性と誠実性を保つことが求められます。

これらの施策を行っている場合は、速やかに見直しをすることが必要です。

SNSでも注意が必要

SNSで製品やサービスを宣伝する際は、その内容が広告であることを明示する必要があります。

ステマ規制に違反しないためには、広告宣伝であることを表明する「PR」表記をすることが重要です。

PR表記の例

- #PR

- #スポンサー付き

- #広告

- #提供

- #協賛

- #コラボ

- #プロモーション

- #有料パートナーシップ

- #スポンサードコンテンツ

- #ブランドアンバサダー

- #アフィリエイト

- #有料広告

- #[ブランド名]提供

- #[ブランド名]とのコラボ

- #無料提供 (商品を無料で提供された場合)

- #スポンサードプロダクト

- #有料コラボレーション

- これは広告です

- ◯◯から商品の提供を受けています

このように具体的なPR表記を行うことで、事業者が関与した宣伝であることを明確にし、ステマ規制違反を防ぐことができます。

各SNSのPR表記ガイドライン

SNSの各プラットフォームでは、このような宣伝に関する投稿をする場合の規定を設けています。以下は主要プラットフォームのガイドラインです。運用時には必ず遵守することが求められます。

インスタグラムのPR表記ガイドライン

nstagramでブランドやビジネスパートナーに関連するコンテンツ(ブランドコンテンツ)を投稿する場合は、必ずビジネスパートナーを投稿にタグ付けしなければなりません。このルールは、クリエイターやビジネスオーナーだけでなく、個人アカウントのユーザーにも適用されます。

もしビジネスパートナーと何かしらの取引や交換(例えば、商品やサービスの提供)を行っている場合、その関係を明確に示すためにブランドコンテンツにビジネスパートナーをタグ付けすることが求められます。

X(旧ツイッター)のPR表記ガイドライン

X(旧Twitter)でサービスを宣伝するツイートを投稿する場合、それが商用コンテンツであることをユーザーに明確に伝える必要があります。具体的には、「#広告」、「#有料パートナーシップ」、「#スポンサー」といったPR表記のハッシュタグをツイートに含めます。

YouTubeのPR表記ガイドライン

YouTubeでは、動画に宣伝要素が含まれる場合、動画の説明欄にある「有料プロモーション」チェックボックスを有効化し、YouTube側に報告する義務があります。

この仕様により、視聴者には動画内に広告要素が含まれることが分かるようになります。

TikTokのPR表記ガイドライン

TikTokでは、サービスを宣伝するコンテンツを投稿する場合、コンテンツ情報開示設定を有効化し、ユーザーに明示する必要があります。

また、投稿内容やキャプション内で広告であることを示す表記を行うことも推奨されています。

ステマ規制や、景品表示法に違反するとどうなる?

ステマ規制を含め、景品表示法に違反すると、消費者庁から罰則命令や、再発防止を命じる措置命令が下ります。社名が公表されたりするなどのペナルティもあるため、ブランド毀損や信頼性の崩壊による影響は計り知れません。

悪質なケースと認められると刑事罰対象となり、事業者に対して2年以下の懲役または、300万円以下の罰金、もしくはその両方が科される場合もあるので注意が必要です。

このように、口コミ依頼や口コミ収集キャンペーンなどの施策を行う際には、注意深く進めて、これらの規制に違反しないようにする必要があります。

法令遵守した設計(特許技術)でリスクなく安心して使えるクチコミ支援ツール「キキコミ」

そもそも口コミが増えない要因とは?

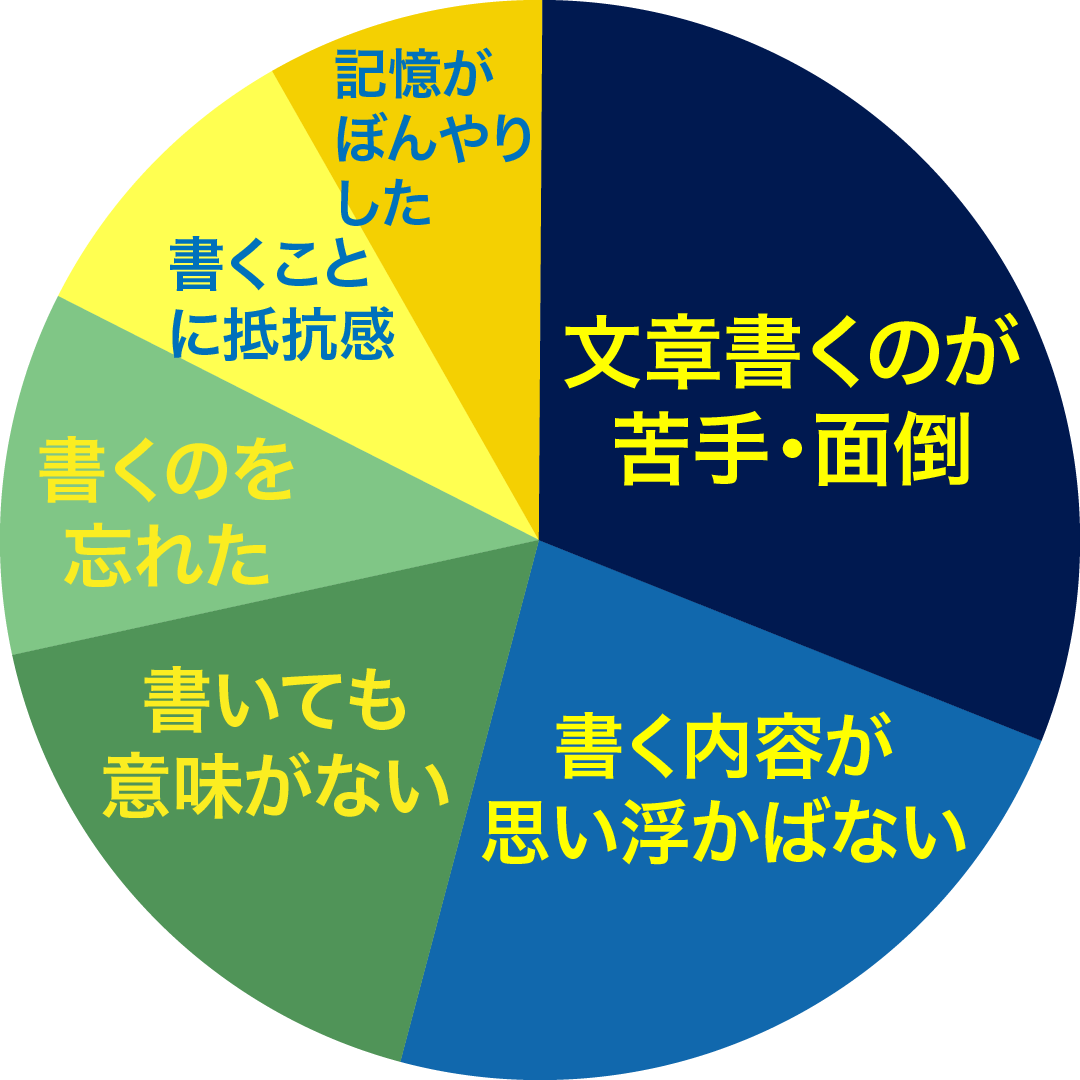

多くの人が口コミを書かない最大の理由は、実際に文章を「考えて書く」ことにあります。

Gyro-nが独自に実施した調査によると、口コミを依頼されても書かなかった理由として、

- 「文章を書くことが苦手・面倒」(229件/38.17%)

- 「書く内容が思い浮かばない」(171件/28.5%)

が多く挙げられ、全体の過半数を占めています。

つまり、口コミを書きたい意欲があっても、「何を書けばいいのか分からない」「書くのが面倒」といった心理的な障壁が大きな要因になっているのです。

クチコミを書かなかった理由は何ですか?

Gyro-n調べ(2023年秋・600名アンケート)

どれだけ店舗が依頼をしても、この障壁を取り除かなければ、口コミは思うように増えません。

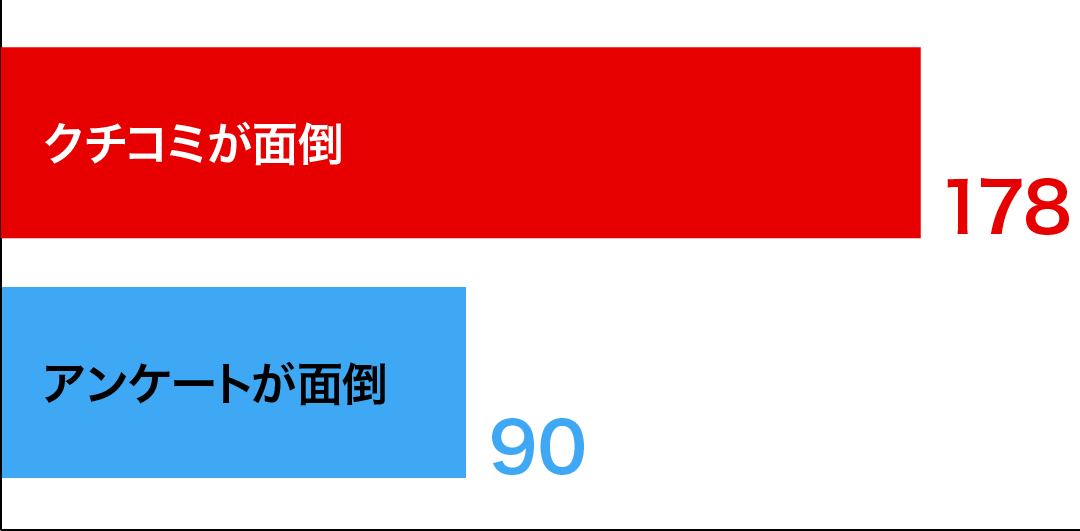

アンケートと口コミを比べると、クチコミを書くことの方が面倒?

同じ調査で、アンケートと口コミを比べると「口コミの方が約2倍面倒」と感じるユーザーが多いことも明らかになりました。

多くのユーザーはサービスや商品には満足しているものの、ゼロから文章を考えて書くことに強い負担を感じているのです。

アンケートと口コミ どちらが面倒ですか?

Gyro-n調べ(2023年秋・600名アンケート)。

アンケートからリアルなクチコミ文章案をAIが生成する「キキコミ」(特許取得)

キキコミは、アンケートと口コミを一緒に収集できる革新的なツールです。

お客様から自由記述式アンケートを通じて幅広い感想を集め、その内容をAIが整理し口コミの文章案を生成します。

利用者は、AIが提案した文章案をもとに内容を調整したり、問題がなければそのまま投稿に活用できます。

口コミの数を増やすだけでなく、アンケートから得られる定性的データを店舗運営やマーケティング改善に活かせる点が大きな特徴です。

【特許取得】アンケート×AIで手軽に良質なクチコミを集める「キキコミ」

クチコミの最も大きな壁と言えるのがクチコミの文章を「考え」て「書く」こと。「キキコミ」は、アンケート回答から、本人の意向を丁寧に汲み取ったクチコミ文章案を提示し、クチコミ投稿をアシスト。多様で価値の高いクチコミ獲得を推進します。

Gyro-nが貫く「クリーンな口コミ収集」の思想

キキコミはレビューゲーティングに該当しない?

私たちGyro-nは、口コミ対策において最も重要なのは信頼性であり、顧客の声をそのまま受け止める姿勢だと考えています。

レビューゲーティングのように都合の良い評価だけを集める手法は、短期的な見栄えを整える一方で、法的リスクやブランド毀損を招く危険があります。

キキコミは、こうしたリスクを徹底的に排除する設計を採用し、ガイドライン違反や景品表示法などの法的リスクを防止する独自の技術を開発。特許第7773815号として認定されています。

- 評価に基づく誘導機能を持たない

高評価・低評価を選別して誘導するレビューゲーティングの仕組みは一切ありません。 - アンケート設問は中立性を重視

事業者の意図が入り込む選択式ではなく、自由記述を基本としています。 - 質問作成の厳格な制御

景品表示法やGoogleガイドラインなど投稿先ガイドラインに適合しているかをシステムレベルで制御し、ゲーティングや誘導の質問を厳格に制御します。(特許技術) - お客様自身の意思で投稿

最終的に口コミとして投稿するかどうかは利用者本人の自由意思に委ねられます。

キキコミは景品表示法、ステマ規制に該当しない?

ステマ規制や景品表示法は、「事業者が口コミ内容に関与していないか」を厳しく監視しています。

キキコミは、事業者が口コミの内容を直接操作する余地を残さない仕組みを整えており、違反リスクを避けながら顧客の声を最大限に活用できます。

- 質問は中立的に設計

「接客対応はいかがでしたか?」のように誘導性のない設問を採用し、必ず改善点を尋ねる質問を用意。ほとんどを自由記述形式とし、事業者の意図が入り込む余地を排除。 - アンケート結果をそのまま口コミ化しない

AIが生成するのは「文章案」にすぎず、ユーザーは自由に編集・修正可能。 - 投稿は利用者本人の操作

口コミはキキコミから自動投稿されるのではなく、ユーザー自身がGoogleの口コミ画面で評価を入力し、編集・確認を経て投稿します。

キキコミは、徹底した安全性を優先した設計思想の元運用されており、リスクのある選択肢ではありません。

ステマ規制やGoogleガイドラインに抵触するようなサービスを使う必要はなく、ブランド毀損につながるリスクを負うべきではありません。

短期的な評価操作に頼らず、顧客の生の声を積み重ねることこそが信頼を築く唯一の道です。

キキコミはその実現を支援する「クリーンな口コミ収集ツール」として、店舗の持続的成長を後押しします。

さいごに

Gyro-nは、すべてのビジネスが正当に評価されるべきだと考えています。

そのためには、事業者自身が顧客に満足してもらえる高品質なサービスを提供し、透明性のある正しい方法でクチコミを集めていくことが欠かせません。

私たちは、法令遵守を前提に、事業者が安心してクチコミ施策に取り組める環境づくりを支援しています。

不正や操作による一時的な評価ではなく、顧客の本当の声を資産として蓄積し、長期的に信頼を築いていく仕組みこそが企業の成長につながると信じています。

クチコミ獲得に課題を感じている方は、ぜひキキコミをお試しください。

安全でクリーン、そして実効性のあるクチコミ支援ツールとして、貴社の信頼性と集客力を高めるお手伝いをいたします。

キキコミが、クチコミの『健全性』を保証する独自技術で特許を取得

キキコミが、クチコミの『健全性』を保証する独自技術で特許を取得![Gyro-n[ジャイロン]](/export/sites/www.gyro-n.com/static/images/logo/gyro-n.png)