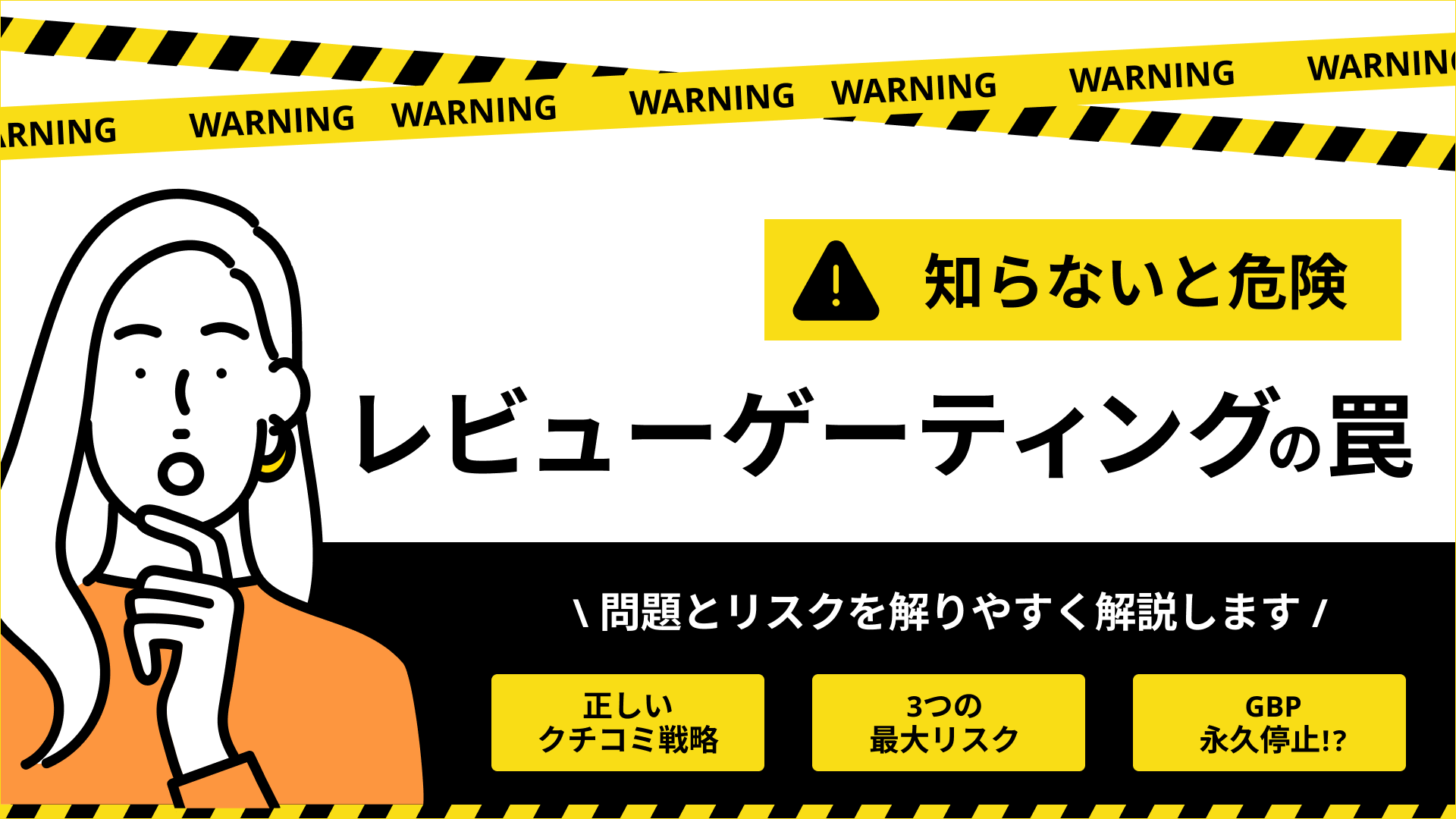

【知らないと危険】レビューゲーティングの罠。信頼を失う前に知っておきたい、正しい口コミ戦略とは

多くの企業は、Googleマップなどに寄せられる口コミ評価を高めて、集客や信頼性の向上につなげたいと考えています。

経営者や店舗運営者にとって「悪い口コミはなるべく避けたい」「できるだけ高評価の口コミを集めたい」という思いは自然なことです。

しかし、その考えが強すぎるあまり、口コミの集め方を誤ってしまうケースがあります。

その典型例が、悪い評価をしたユーザーを排除し、良い評価をしたユーザーだけをGoogleの口コミ投稿ページへ誘導する「レビューゲーティング」 です。

この手法はアンケート機能を使った口コミ収集ツールなどで導入されることが多く、仕組みだけを聞くと「効率的で便利だ」と感じ、安易に活用してしまう企業も少なくありません。

しかし実際には、このような方法はGoogleのガイドラインで明確に禁止されており、発覚すればアカウントの停止や口コミ削除など厳しいペナルティを受けるリスクがあります。

さらに、事業者に都合の良い声だけを集める行為は消費者の「知る権利」を奪い、長期的にはブランドの信頼を大きく損ねる危険性があります。

ここでは、問題視されているレビューゲーティングの仕組みとリスクを解説するとともに、顧客・検索エンジン・社会から信頼されるための本質的な口コミ戦略について紹介します。

レビューゲーティングとは?

レビューゲーティングとは、高評価レビューだけを意図的に集めるためにユーザーを選別する手法を指します。

具体的には、来店後にアンケートを行い、満足度が高い(★4〜5)と回答した顧客だけをGoogleマップの口コミ投稿ページへ誘導し、不満を持つ顧客(★1〜3)には口コミ依頼をしない仕組みです。

つまり、事業者にとって都合の良い高評価だけを集め、不満や低評価を排除する悪質な仕組みです。

こうした評価の選別を行うことで、見た目上の星評価は一時的に上がるかもしれません。

しかし、実際の顧客の声は歪められ、企業の実態を正しく反映しなくなります。

特に中小企業では「早く評価を上げたい」という気持ちから、リスクを十分に理解せずレビューゲーティングを導入してしまうケースも見られます。

レビューゲーティングは、一時的な成果に見えても、消費者やプラットフォームからの信頼を根本から損ねる非常にリスクの高い行為です。

なぜ、レビューゲーティングは問題視されるのか?

レビューゲーティングは消費者の知る権利を阻害し、公正な競争を歪める行為です。

事業者の都合によって情報が操作されれば、消費者は正確で十分な情報を得られず、正しい判断を得られなくなります。

さらに、消費者庁は景品表示法に基づき「優良誤認」や「有利誤認」にあたる不当表示を厳しく規制しています。

レビューゲーティングのように特定の情報を選別して公開する行為は、この規制に抵触する可能性があり、多くの専門家からも倫理的に問題だと指摘されています。

また、Googleをはじめとする主要プラットフォームでも、否定的なレビューを妨害したり、高評価だけを選別して依頼する行為を禁止しています。

ガイドライン違反が発覚すれば、口コミ削除やアカウント停止などの深刻なペナルティを受ける恐れがあります。

つまりレビューゲーティングは単なる「テクニック」ではなく、法的にも問題視される行為であることを理解する必要があります。

レビューゲーティングに潜む、見過ごせない「3つの重大リスク」

レビューゲーティングは、単なる倫理的な問題では済みません。

Googleガイドライン違反・景品表示法などの法的リスク・ブランド毀損と信用失墜という、事業継続に直結する深刻なリスクを伴います。

ここでは、それぞれを詳しく解説します。

Googleガイドライン違反による規約リスク

Googleマップは「ユーザーにオープンで公正な情報環境を提供する」ことを基本方針としています。

もし事業者が意図的に情報を操作すれば、Googleの信頼性そのものが揺らぎ、プラットフォームの価値が失われかねません。

そのためGoogleは非常に厳しいガイドラインを設け、監視とペナルティを徹底しています。

このレビューゲーティングは、Googleが定める「虚偽のエンゲージメント」に該当し、明確な違反行為となります。

虚偽のエンゲージメントとは?

虚偽のエンゲージメントとは、実体験に基づかない、あるいは一部を意図的に排除した口コミを指します。口コミに関しては特に、

- 否定的な口コミの投稿を妨げる・禁止する

- 肯定的な口コミだけを選択的に募る

といった行為が禁止されています。Google公式ポリシーでも以下のように記されています。

虚偽のエンゲージメントは許可されておらず、削除されます。

顧客からの否定的なクチコミの投稿を妨げたり禁止したり、肯定的なクチコミを選択的に募ったりする行為。

ではどのようなペナルティにつながるのか?

ガイドラインには以下のように記されています。

Google マップのユーザーによるプラットフォーム内外での行動が Google の他のユーザー、コミュニティ、従業員、エコシステムに損害を与える場合、Google はアカウントの権限の一時停止からアカウントの停止まで、さまざまな措置を講じることがあります。コンテンツやアカウントの審査時には、コンテンツ自体だけでなく、アカウント情報、ユーザーによる操作、悪質な行為の常習性、報告機能(該当する場合)または自主的な審査で特定されたその他の情報など、さまざまな種類の情報が考慮されます。

Googleビジネスプロフィールの利用停止

ペナルティはその内容によって様々ですが、最も一般的なペナルティは、Googleビジネスプロフィールの利用停止です。

停止されるとGoogleマップに店舗が表示されなくなり、集客機会を大幅に失うことになります。

重度の違反では復帰が極めて困難、あるいは不可能となる場合もあります。

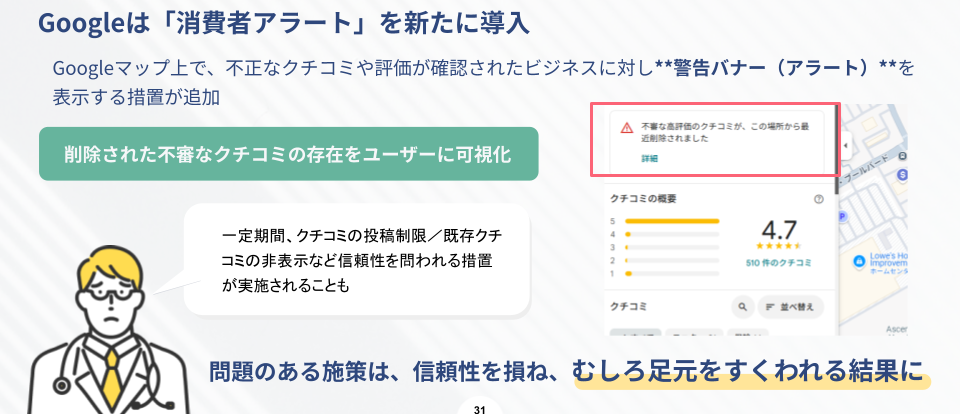

消費者アラートの表示

Googleは不正なレビュー行為を検知すると、「不審な口コミが削除されました」といった警告バナー(消費者アラート)を店舗ページに表示することがあります。

これが表示されると、

- 新規の口コミや評価が受け取れなくなる

- これまで集めた既存の口コミが非表示または削除される

といった措置が取られ、不正な口コミ行為を行っていると消費者に知らせることになりブランドイメージの毀損につながります。

Googleアカウントの一時停止(悪質な場合は永久停止)

さらに深刻なのは、Googleアカウント自体が停止されるケースです。

アカウントが不正と判定されると、そのアカウントに紐づいているGoogleビジネスプロフィールがすべて利用停止となります。

全国チェーンや代理店が共通アカウントを使用している場合、一括で全店舗が停止されるという重大リスクもあります。

恐ろしいのは、不正な行為を直接行っていなくても、不正と判断されたアカウントに紐づいているだけで停止対象になることです。

こうしたケースも複数報告されており、復旧は非常に困難です。悪質と見なされれば、永久停止となり復活できない場合もあります。

そのため、Googleビジネスプロフィールの運用を外部に委託している場合は、代理店や支援業者がガイドライン違反となる行為を行っていないかどうか確認することが不可欠です。

信用できるパートナーを選ぶことこそ、リスク回避の第一歩となります。

景品表示法違反による法的リスク

レビューゲーティングは、事業者にとって法的なリスクも伴います。

低評価を意図的に排除し、高評価だけを見せる行為は、事業者の商品やサービスの品質を実際よりも著しく高く見せかける、景品表示法の「優良誤認表示」に該当する可能性があります。

この手法の本質は、ネガティブな情報を遮断し、ポジティブな情報のみを強調することで消費者の判断を歪めることにあります。

消費者庁は、事業者が表示の裏付けとなる合理的な根拠を提示できない場合、優良誤認とみなすと明言しています。

景品表示法 第7条第2項

内閣総理大臣は、前項の規定による命令(以下「措置命令」という。)に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

レビューゲーティングによって作られた「高評価だけの口コミ欄」は、サービス全体を客観的に反映した根拠とは言えません。

違反が認められれば、差止命令や課徴金などの行政処分を受ける可能性があります。

景品表示法の優良誤認と有利誤認の違い

| 区分 | 概要 |

|---|---|

| 優良誤認(景品表示法第5条1号) | 商品やサービスの品質・性能などを、実態以上に「優れている」と見せかける行為。 |

| 有利誤認(景品表示法第5条2号) | 商品やサービスの価格や条件を、実際よりも「お得」と思わせる行為。 |

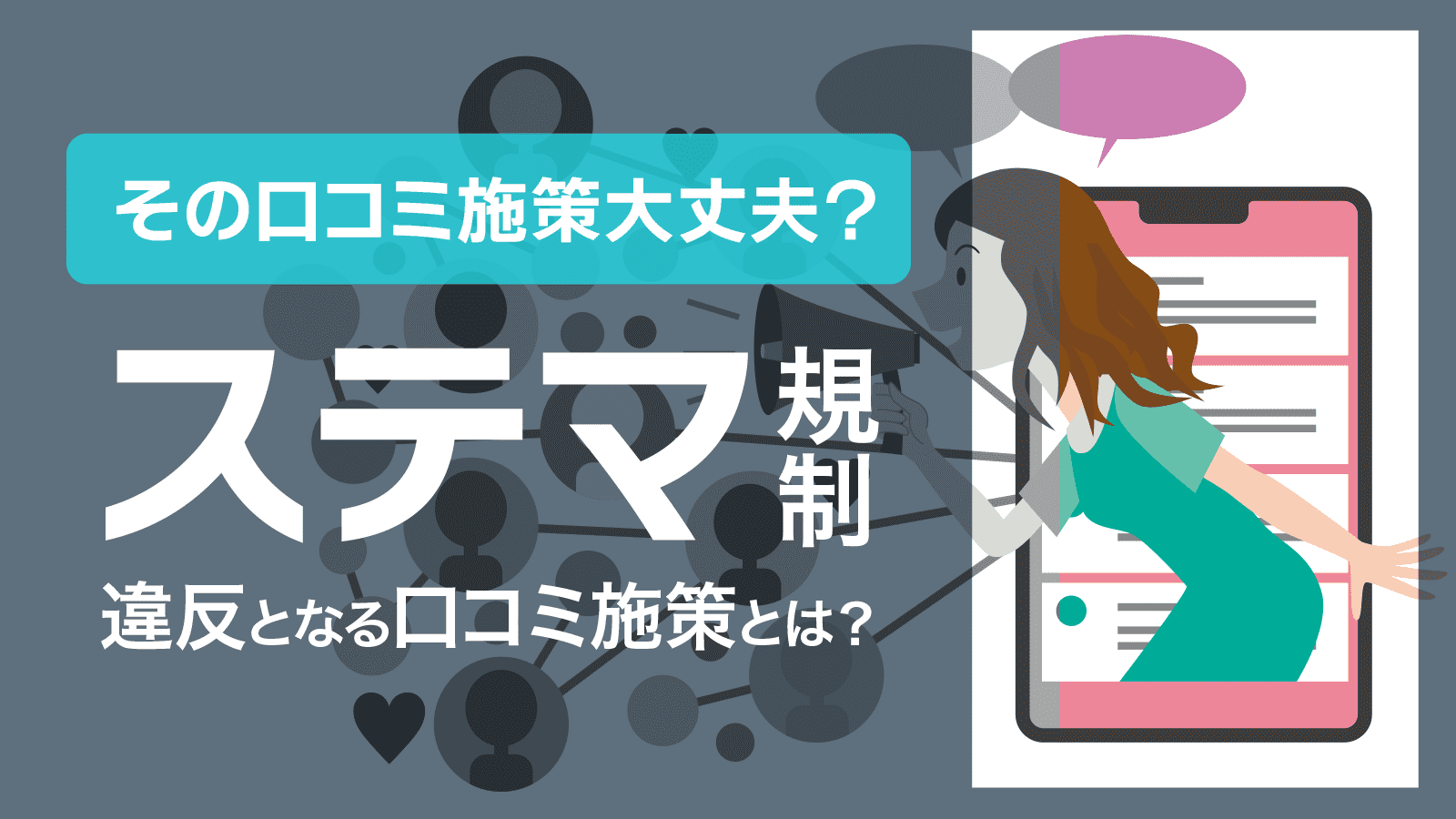

さらに、2023年10月から強化されたステルスマーケティング規制(ステマ規制)では、事業者が関与した口コミは「事業者の表示」として扱われるようになりました。

- インセンティブ(割引・特典など)を提供して口コミを書かせる

- 事業者や関係者が「なりすまし」で投稿する

こうした行為はすべて「消費者を誤認させる表示」とみなされる可能性があり、行政処分やブランド毀損につながります。

ブランド毀損による顧客からの信頼失墜

レビューゲーティングは、発覚した際のレピュテーションリスクも無視できません。

不正行為が明らかになれば、SNSや口コミサイトで批判が拡散し、ブランドイメージは一気に崩壊します。

顧客から見れば「都合の悪い声を隠していた」「評価を操作していた」という印象を与え、長期的な顧客の信頼を失う恐れがあります。

これまで積み上げてきたブランド価値を一瞬で失うリスクにつながります。

よくある誤解:「大手企業だけが取り締まりの対象では?」

「規制やペナルティは大企業だけに適用されるのでは?」と考える方もいますが、これは誤解です。

Googleの監視は規模を問いませんし、消費者庁の調査対象も中小企業や個人店舗を含みます。

実際に、中小規模の店舗でもアカウント停止や口コミ削除の事例が報告されています。

こうしたケースは、店舗を利用した顧客自身が「レビューゲーティングの依頼を受けた」と気づき、Googleや消費者庁へ直接報告することから発覚することもあります。

Googleは不正な口コミの収集を報告できる仕組みを公開しており、誰でも不審な行為を通報できるようになっています。

つまり「うちの店は小さいから大丈夫」という油断は禁物です。規模に関係なく、リスクのある行為を避け、正しい口コミ戦略を実践することが極めて重要です。

「本当の声」と向き合う、これからの時代のクリーンな口コミ戦略

健全な口コミ戦略で最も重要なのは、すべてのお客様に平等にクチコミの機会を提供することです。

たとえば、お会計時にQRコードを渡して口コミページへ誘導したり、卓上ポップやチラシ、レシートに依頼文を記載したりといったシンプルな仕組みです。

このように依頼することで、集まる口コミは実際の体験に即した信頼性の高い内容になります。

不満点を含む率直な声も集められるため、サービス改善に役立ち、結果として顧客満足度の向上につながります。

さらに、偏りのない口コミが蓄積されることで、消費者や検索エンジンからの信頼性も高まり、持続的な集客効果を得られるようになります。

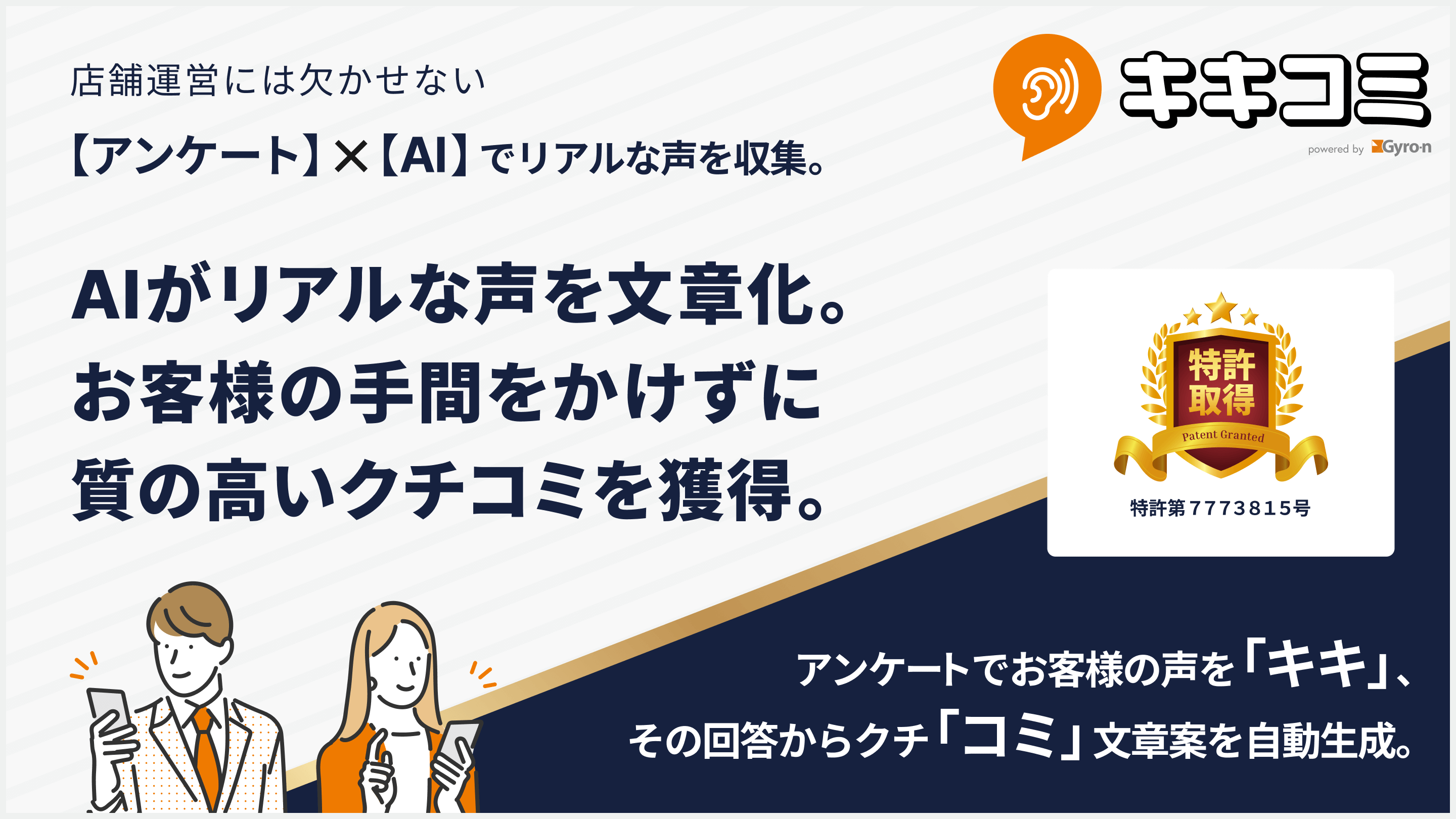

Gyro-nが提唱する、法的リスクを回避し信頼を築くアプローチ「キキコミ(特許取得)」

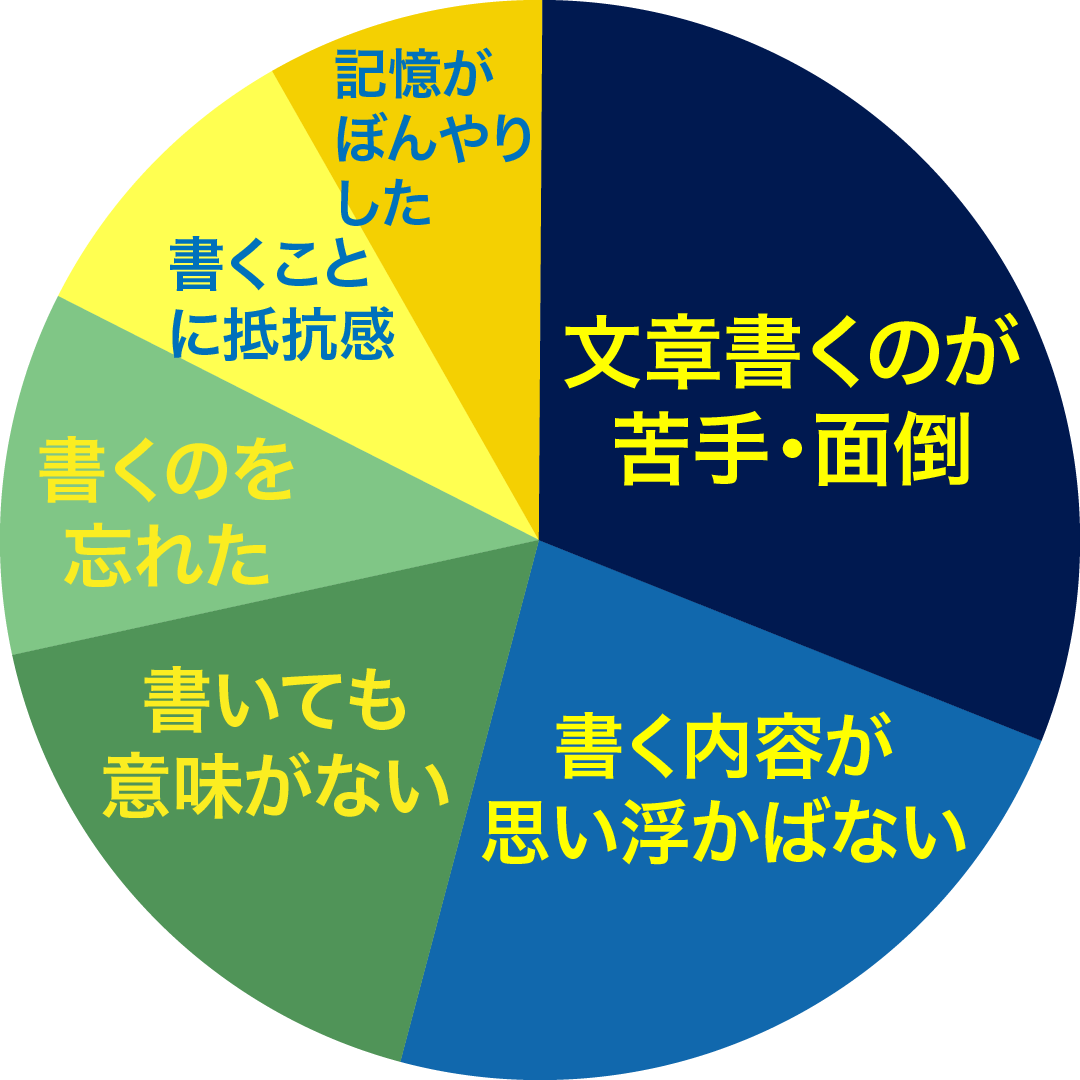

口コミが集まらない根本的な理由のひとつは、「口コミを書く手間が大きい」という点にあります。

文章を考えて投稿するのは、多くのお客様にとって心理的ハードルとなり、「書きたい気持ちはあるが行動に移せない」という状況を生んでいます。

クチコミを書かなかった理由は何ですか?

Gyro-nは、口コミに悩む顧客の要望を多くいただいており、こうした課題を解決するため、アンケートとAIを活用した口コミ支援ツール「キキコミ」を開発しました。

私たちがレビューゲーティングを「しない」理由

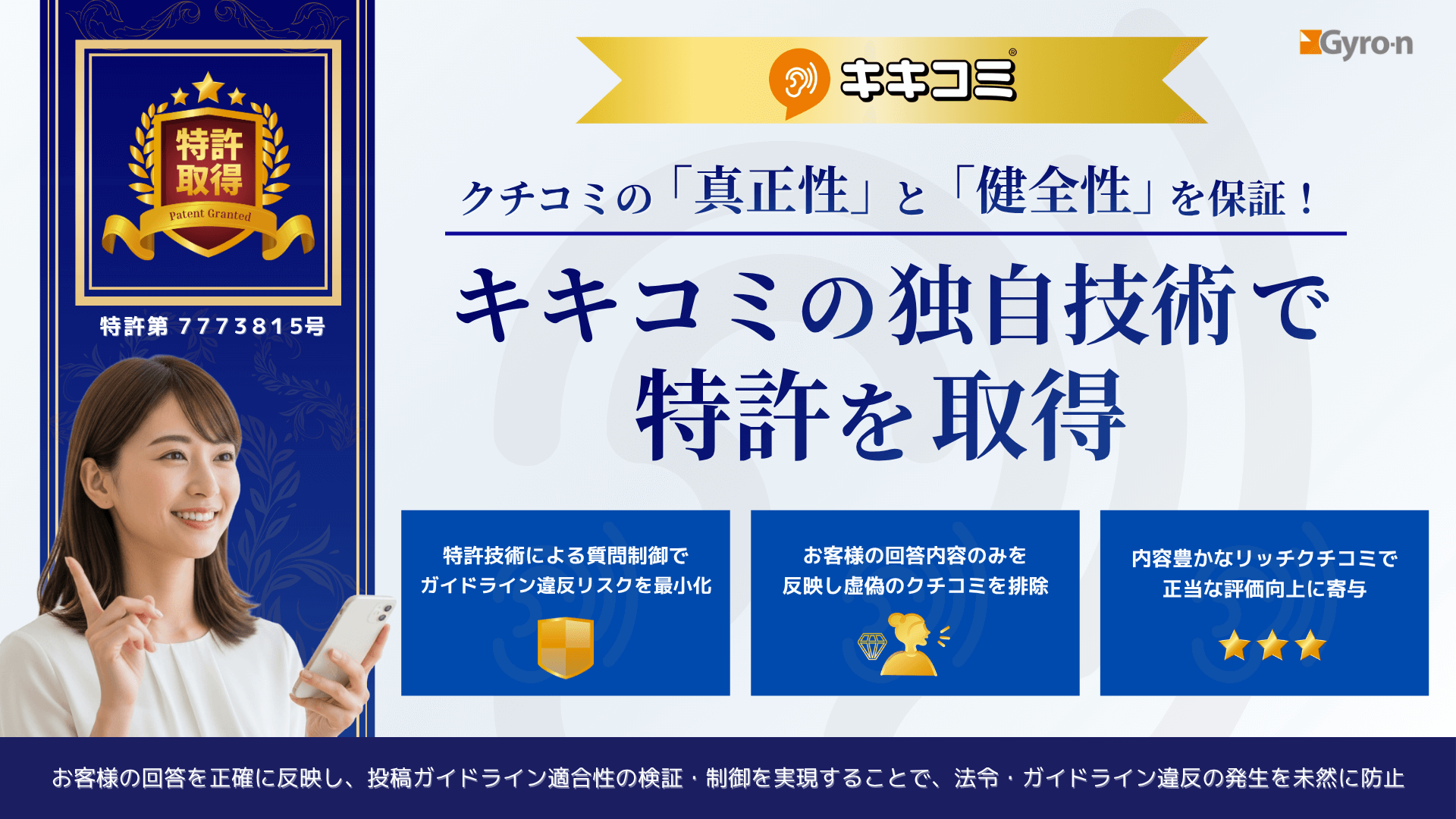

キキコミは、レビューゲーティングをはじめ、法的リスクを徹底的に排除した仕組みを採用しています。

これは、Gyro-nが「正当で透明性の高い方法で口コミ施策を提供する」ことをポリシーとしているからです。

アンケートとAIを組み合わせた仕組みは、設計を誤ると「事業者に都合のよい情報だけを集め、虚偽のレビューを量産するスパムツール」に変質してしまいます。

例えば、選択式のアンケートで都合のよい回答に誘導すれば、あたかも「最適化された口コミ」を自動生成することも可能です。しかし、それで顧客の本当の声は失われます。

私たちは「本物の声こそが価値」だと考えています。

そのためキキコミでは、事業者の意図が入りにくい中立的な設問と、顧客が自由に書ける自由記述形式を採用し、率直なフィードバックを集められる仕組みを構築しています。

キキコミの特徴と仕組み

- 評価に基づく誘導機能を持たない:高評価・低評価を選別して誘導するレビューゲーティングの仕組みは一切ありません。

- アンケート設問は中立性を重視:事業者の意図が入り込む選択式ではなく、自由記述を基本としています。

- 質問作成の厳格な制御:景品表示法やGoogleガイドラインなど投稿先ガイドラインに適合しているかをシステムレベルで制御し、ゲーティングや誘導の質問を厳格に制御します。(特許技術)

- お客様自身の意思で投稿:最終的に口コミとして投稿するかどうかは利用者本人の自由意思に委ねられます。

このプロセスを通じて、キキコミは短期的な評価操作ではなく、顧客との誠実なコミュニケーションを重視しています。 その結果、顧客満足度の向上と長期的なブランド成長を両立させることが可能になります。

【特許取得】アンケート×AIで手軽に良質なクチコミを集める「キキコミ」

クチコミの最も大きな壁と言えるのがクチコミの文章を「考え」て「書く」こと。「キキコミ」は、アンケート回答から、本人の意向を丁寧に汲み取ったクチコミ文章案を提示し、クチコミ投稿をアシスト。多様で価値の高いクチコミ獲得を推進します。

キキコミは徹底した安全性を優先した設計思想の元、開発・運用されています。

アンケート回答からAIを活用した口コミ獲得ツールでは、安全性と信頼性が最も重要な要素です。

アンケート設問や回答方法により、誘導した口コミ生成が容易であるためです。

キキコミでは、開発当初から安全性を最優先課題とし、Googleガイドラインや、景品表示法(ステマ規制)、医療広告ガイドラインなどの法規制に準拠した仕組みを開発し、特許第7773815号として認定されています。

信頼できる口コミ施策としての「キキコミ」

このように「キキコミ」の仕組みは、景品表示法やGoogleガイドラインを完全に遵守する仕組みで設計されています。

お客様自身の自由な意思で口コミ投稿が行われるため、事業者が情報を操作する余地は一切ありません。

そのため、法令違反や規約違反のリスクを排除しながら、顧客満足度と評判形成を両立できるのがキキコミの大きな強みです。

低評価の口コミが入ることは自然なこと

経営者にとって低評価の口コミは避けたいものです。

ですが、どれだけ優れたビジネスであっても、感じ方や価値観は人それぞれであり、ネガティブな意見が一定数含まれるのは自然なことです。

大切なのは、これらを排除するのではなく、改善のためのフィードバックとして受け止める姿勢です。

多様なお客様の声に耳を傾けることで、新たなニーズや要望が見え、サービス改善や事業成長につながります。

ネガティブな口コミには、商品・サービス改善のヒントが多く含まれており、「必ず改善できるサイン」と捉えることができます。

これを真摯に受け止め、原因を分析して改善策を実行すれば、長期的に顧客満足度は高まり、結果として良質な口コミが増える好循環を生み出します。

ただし、業種によっては低評価ばかりが目立つケースもあります。

特に医療機関や士業では、満足したお客様が口コミを残さず、不満のある顧客だけが声を上げる傾向が見られます。

これは「悪い口コミが多い」のではなく、正当な評価が十分に可視化されていないことが問題です。

低評価の口コミは返信を丁寧に行うことが重要

Googleの口コミには、オーナーが返信できます。

ネガティブな口コミがあった場合、丁寧な返信を行うことが信頼維持のカギです。

Google公式も「口コミへの返信は、顧客の声を重視する姿勢を示し、ビジネスの信頼性を高める」とガイドラインで推奨しています。

返信はその顧客だけでなく、未来の顧客も目にします。

誤った情報や誹謗中傷に対しては冷静に事実を伝えることで、不正確な情報が拡散するのを防げますし、ポジティブな口コミにも誠意をもって返信すれば、「この店舗は顧客を大切にしている」という印象を強め、ブランド力や集客効果の向上につながります。

一方で、返信を放置することは「顧客の声に無関心」というシグナルを与え、ブランドを傷つける結果になりかねません。

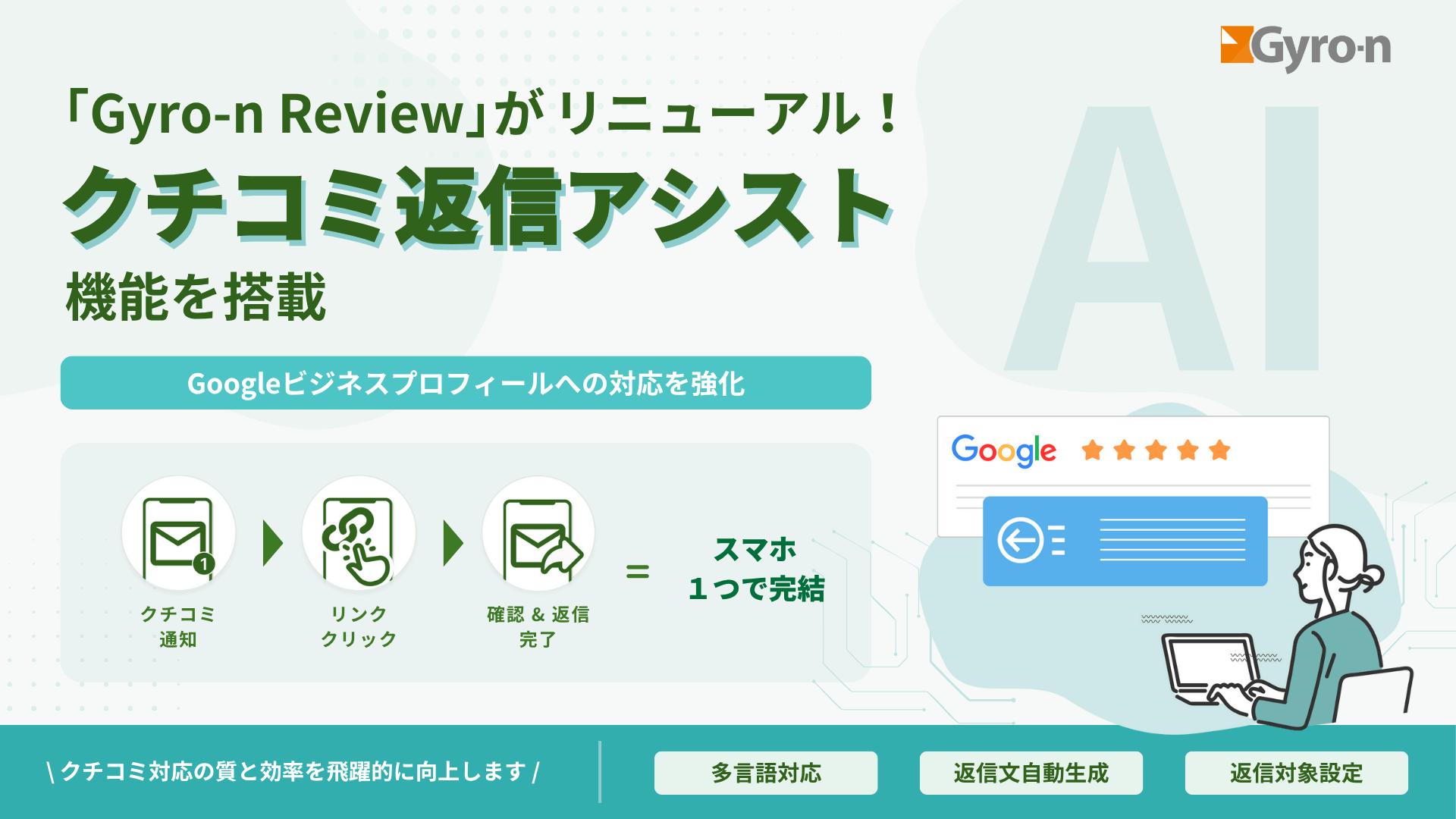

効率的な対応を支援するAIクチコミ返信アシスト

とはいえ、口コミ返信は時間的にも精神的にも負担が大きいものです。

そこで役立つのが Gyro-nのAIクチコミ返信アシストです。

以下の仕組みで、口コミ返信案をAIがサポートします。

- 法的リスクを回避:医療広告ガイドラインや景品表示法に抵触しない表現をAIが提案。

- 効率化:テンプレートではなく、口コミ内容に応じた自然な返信文案を自動生成。

- 信頼性の確保:最終的な確認・編集は人が行うため、誠実さを損なわず対応可能。

店舗は効率的かつ安心して口コミ対応を行い、ネガティブな声を信頼強化のチャンスへ変えることができます。

AIクチコミ返信でMEOを強化 | 多言語・医療広告ガイドライン対応

クチコミ返信アシストは、AIが口コミ内容に合わせた返信案を生成。 口コミ返信の負荷を軽減しながら、利用者との丁寧な対話をアシスト。 信頼感とブランド力を高めます。

短期的な評価より、長期的な信頼を。未来のための正しい選択を

レビューゲーティングに頼ることは、目先の高評価と引き換えに未来の信頼を失う危険な選択となりかねません。

これからの時代に顧客から選ばれ続ける企業は、隠すのではなく率直に声に向き合い、透明性の高い口コミ施策を実践する企業です。

MEO対策において口コミ獲得は中核をなす施策です。

口コミは単なる評価の数字ではなく、第三者による「信頼できる情報」として検索結果の順位や店舗の視認性に影響します。さらに、来店を検討している顧客の意思決定を大きく左右する、極めて重要な集客施策でもあります。

だからこそ、企業の評判形成は信頼できるパートナーと共に、正攻法で着実に進めることが求められます。

Gyro-nはその理念に基づき、法的リスクを回避しながらお客様の声を大切に活かせる仕組みを提供しています。

ぜひ、貴社の口コミ施策やMEO対策に課題を感じている場合はお気軽にご相談ください。

最適な解決策をご提案いたします。

キキコミが、クチコミの『健全性』を保証する独自技術で特許を取得

キキコミが、クチコミの『健全性』を保証する独自技術で特許を取得![Gyro-n[ジャイロン]](/export/sites/www.gyro-n.com/static/images/logo/gyro-n.png)