病院・医療機関の口コミが悪くなる本当の理由と正しい改善アプローチ

公開日: / 最終更新日:

病院やクリニックなどの医療機関にとって、低評価の口コミは避けがたい課題のひとつです。

近年では、Googleマップや口コミサイトに寄せられる患者からの評価が、医療機関の信頼性や集患力に大きく影響するようになっています。

低評価が生まれる背景には、単なるサービスへの不満だけでなく、患者側の心理や、長期にわたる治療プロセス、さらには医療という特殊なサービスの性質が深く関係しています。

そのため、他業種とは異なり「医療機関ならではの口コミ構造」を理解することが欠かせません。

ここでは、病院など、医療機関における口コミ評価の現状を整理し、なぜ悪い口コミが発生しやすいのかを掘り下げて解説します。

その上で、正当な評価を自然に集める仕組みづくりや、悪い口コミが投稿された際の適切な対応策についても紹介し、医療機関が持つ信頼性やブランドを守りながら、口コミを成長の糧にする方法をお伝えします。

病院やクリニックで低評価口コミが増えやすい要因とは

医療機関において低評価の口コミが生まれやすい背景には、患者の心理状態、医療サービスそのものの特性、そして治療以外の体験に起因する複数の要素が複雑に絡み合っています。

患者は心理的に敏感な状態にある

医療機関を訪れる患者は、すでに健康上の不安や問題を抱えており、心理的に非常に敏感な状態にあります。

そのため、些細なコミュニケーションミスや説明不足であっても、過度な不安やストレスとして受け止められやすくなります。

小さな対応のずれが、患者にとっては大きな不満へと膨らむケースも少なくありません。

医療行為は即時に成果が得られにくい

患者は「すぐに痛みを取り除きたい」「早く治したい」という強い期待を持って来院します。 しかし、医療行為は一般的なサービス業とは異なり、診断・治療・経過観察といった段階を踏む必要があり、結果が現れるまでに時間を要します。

この時間的ギャップが、患者の期待と現実との間にストレスを生じさせ、不満の原因となることがあります。

また、医療サービスは「成功して当然」と受け取られやすく、治療が順調に進んだ場合でも、満足をわざわざ口コミで表現しようとする動機は生まれにくい傾向があります。

一方で、不満や不安を感じた場合にはその感情が強く印象に残り、結果としてネガティブな口コミが投稿されやすくなります。

患者のストレスは、治療以外の体験全体に及ぶ

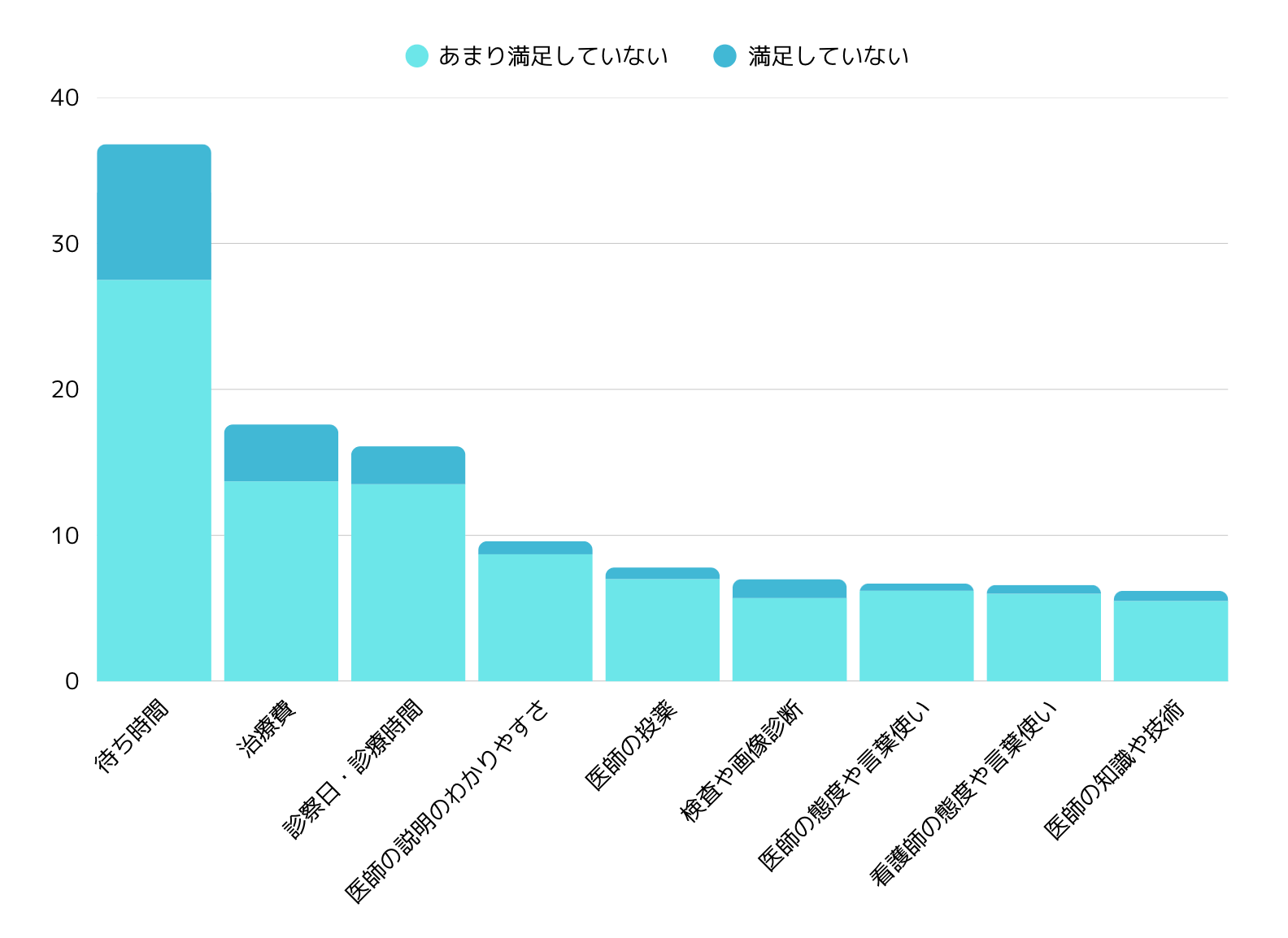

患者が抱くストレスは、治療の結果だけでなく、待ち時間の長さ、スタッフ対応、診療説明の質など、体験全体に広がる傾向があります。

公益財団法人日本医療機能評価機構の「第8回 日本の医療に関する意識調査」(2024年)でも、「受けた医療にあまり満足していない」「満足していない」と回答した主な理由に以下が挙げられています。

- 待ち時間が長い

- スタッフの対応が悪い

- 診察の説明が不十分

これらは医療技術そのものの質とは直接関係がないにもかかわらず、患者体験全体の満足度を大きく左右しています。

そのため、たとえ治療の内容が適切であっても、サービス面での小さなズレが口コミにネガティブな形で反映されやすくなります。

第8回 日本の医療に関する意識調査(2024年):受けた医療の満足度

医療機関の口コミで見られる共通点と傾向

医療機関に寄せられる口コミには、受けた医療の満足度調査にも表れている共通の問題点が多く見られます。

特徴的なのは、医療技術そのものへの不満よりも、周辺サービスや患者体験に起因するケースが目立つ点です。

以下に、口コミで頻繁に指摘されるポイントを整理します。

待ち時間の長さ

診療の順番待ちに対する不満は、「待たされた」「予約したのに長時間待った」といった声として多く寄せられます。

医療機関側では急患対応などやむを得ない事情があるものの、患者にとっては「自分が後回しにされた」という印象が強く残りやすく、大きなストレス要因となります。

特に、待ち時間について何の説明もないまま待たされる場合、不満はさらに高まります。

患者は自身の時間を非常に大切に考えており、予定より大幅に遅れるとより強い不満につながりやすくなります。

スタッフの対応態度

受付スタッフや看護師など、スタッフの対応態度に対する指摘も多く見受けられます。

体調が優れない中で来院している患者は、通常よりもサービスに対して敏感になっているため、無愛想な態度や説明不足といった小さな不手際でも、大きな不満に発展しやすくなります。

スタッフの第一印象や日常的な接遇の質は、患者体験全体に強く影響し、口コミ評価を大きく左右する重要な要素となります。

診療内容への不満や説明のわかりやすさ

診療に対する不満も、口コミにおける大きなテーマの一つです。

「説明が不十分だった」「診察が流れ作業のように感じた」といった声は、たとえ治療内容に問題がなかったとしても、患者の信頼感を損なう要因となります。

特に指摘されやすいのが、医師による説明のわかりやすさです。

専門用語が多すぎる、情報が一方的で質問しにくい、といった状況では、患者は自分が十分に理解できていないと感じやすくなります。

こうした説明不足や配慮の欠如は、不安を増幅させ、口コミでの低評価につながるリスクを高めます。

医師が患者の立場に立ち、かみ砕いた説明を心がけたり、疑問点に丁寧に応じたりすることは、医療技術の高さと同じくらい、患者満足度にダイレクトに影響する重要な要素です。

このように、医療技術そのものだけでなく、患者が体験する周辺サービス全体が口コミ評価に大きく影響しています。

これらの要素が複合的に絡み合うことで、ますます低評価の口コミが形成されやすくなります。

忙しい医療機関にとって、これらすべてに十分な配慮を行うのは容易ではありませんが、患者体験全体に目を向けることは、低評価の口コミを減らす第一歩となります。

悪い口コミが与える影響と正しい認識

医療機関にとって、悪い口コミは単なる評判低下にとどまらず、経営に直結する重大なリスクとなり得ます。

特にGoogleマップや口コミサイトが来院前の意思決定に直結する時代では、その影響は想像以上に大きいものです。

悪い口コミがもたらす主なリスク

-

新患数の減少

患者は来院前に口コミをチェックする傾向が強く、低評価が目立つと他院を選択する確率が高まります。

-

信頼性の低下

患者や地域社会に対する信用が低下し、医療機関のブランディングにも悪影響を及ぼします。一度失った信頼を回復するには、相応の時間と労力を要します。

-

スタッフの士気低下

ネガティブな口コミは院内にも伝わりやすく、スタッフのモチベーション低下や、接遇レベルの悪化につながる可能性があります。

データが示す否定的な口コミの影響力

近年では、インターネット上の評価が患者の医療機関選びに直結しています。

ある実験的研究(PMC発表の実験的調査)では、全体の評価が悪くなくても否定的なレビューが1件増えるだけで、その医療機関が選ばれる確率が30%以上低下するという結果が示されています。

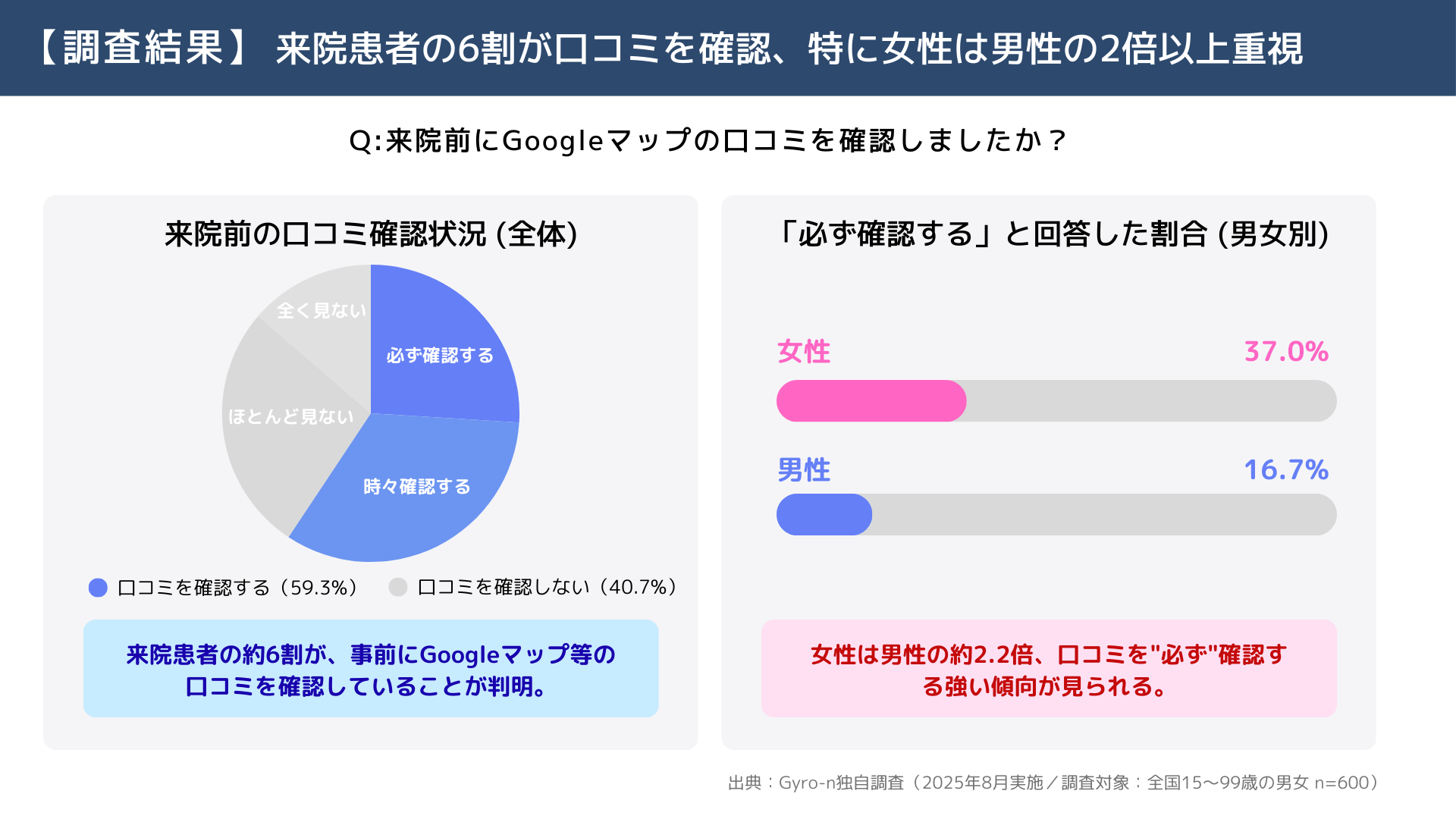

Gyro-n独自調査:口コミ確認の実態

Gyro-nの調査では、来院前にGoogleマップ等の口コミを確認する患者は約6割に上ることがわかりました。

さらに男女差では、女性は男性の約2.2倍「必ず確認する」と回答しており、特に女性患者の意思決定に口コミが強く影響していることが判明しました。

口コミを放置することは、患者獲得の機会損失につながりやすく、今後さらにその傾向は強まると考えられます。

正しい認識と対応の方向性

しかし、医療機関に限らずサービスを提供している限り、一定数の不満が生じるのは自然な現象です。

ここで重要なのは、すべての低評価が直ちに悪影響を及ぼすわけではないという点です。

大切なのは、悪い口コミが投稿された際にどのように対応するか、そして偏りがちな評価バランスをどう整えるかです。

満足度の高い患者から自然な口コミを促進し、適切な仕組みで収集・管理することで、医療機関本来の価値を正しく伝えることができます。

Google口コミの削除や対応は可能か

Googleマップなどに投稿された口コミは、医療機関にとって非常に気になる存在です。

特に、事実と異なる内容や誹謗中傷にあたる投稿がある場合、「削除できないか」と考えるのは自然なことです。

しかし実際には、Googleの口コミ削除には一定の制約が存在します。

基本的に、Googleは「投稿者の表現の自由」を重視しており、単なる不満や低評価だけでは削除対象にはなりません。 削除が認められるのは、以下のようなケースに限られます。

- 明確な虚偽情報(事実と異なる内容)

- 誹謗中傷や個人攻撃

- スパム行為

- Googleのポリシー違反

これらに該当する場合、Googleビジネスプロフィールの管理画面から「問題を報告」し、削除リクエストを提出することが可能です。

ただし、削除が認められるかどうかはあくまでGoogle側の判断によるため、確実に削除できるとは限りません。

そのため、削除だけに頼るのではなく、口コミに対して適切に対応し、評価全体をポジティブな方向へ導く努力が重要となります。

ネガティブな口コミへの適切な対応方法とリスク管理

悪い口コミに対して無視を決め込むのではなく、誠実で丁寧な返信を行うことが、医療機関の信頼回復につながります。

対応の仕方次第で、信頼を損なうリスクを抑え、逆にブランド価値を高めることも可能です。

適切な対応のポイント

-

感謝の気持ちを伝える

たとえネガティブな内容であっても、意見を投稿してくれたこと自体に対して感謝を伝えることが重要です。

-

事実関係を冷静に説明する

誤解がある場合には、感情的にならず、事実を淡々と説明し、必要に応じて改善策を提示します。

-

個別対応を促す

公開の場では詳細にやり取りを続けず、「直接ご連絡いただければ状況をお伺いし、応いたします」と案内することで、クレームの拡大を防ぐことができます。

-

ポリシーに違反している場合は正式に削除依頼を行う

Googleポリシーに明らかに違反する口コミは、毅然とした態度で報告・削除依頼を行いましょう。

実証データが示す効果

先述の研究(PMC発表の実験的調査)では、否定的な口コミが1件増えるだけで、その医療機関が選ばれる確率は30%以上低下すると報告されていますが、ここで重要なのは「返信の有無」による差です。

レビューが無い場合を選ばれる確率100%とすると、否定的なレビューがあると約65%まで低下しますが、丁寧な返信があると90%まで回復するという結果が示されています。

口コミ内容が法律に明らかに違反する悪質なケースの場合

例外として、事実無根の誹謗中傷など、店舗やオーナー、スタッフの権利を侵害する内容については、「法的な理由」での報告が可能です。

Googleでは、「法的な理由でコンテンツを報告する」ための専用フォームが用意されています。

実際に発生した以下のような事例は、法的対応が適切と判断できるケースです。

有名歯科医院への悪質口コミ、投稿者はまさかの同業者

東京・八王子市の「きぬた歯科」がGoogleの口コミで中傷を受けた問題で、院長が情報開示請求を行い投稿者を特定。投稿者は都内の別の歯科医師で、患者を装って事実無根の内容を投稿していたことが明らかになった。

正当な評価を得るために必要な取り組み

医療機関が正当な評価を得るためには、患者の体験全体を設計し直すことがポイントです。

医療サービスは、患者にとって「期待どおり」であることが多く、改善や成功体験があっても、それをわざわざ口コミに投稿する動機は生まれにくいという特性があります。

そのため、満足している患者の声を自然な形で可視化していく取り組みが重要です。

具体的には、治療中の小さなストレスや不安を丁寧にケアし、治療経過中もこまめにコミュニケーションを行い、さらに、良好な体験をスムーズに口コミへとつなげる仕組みを整えることが、正当な評価を積み重ねるうえで非常に効果的です。

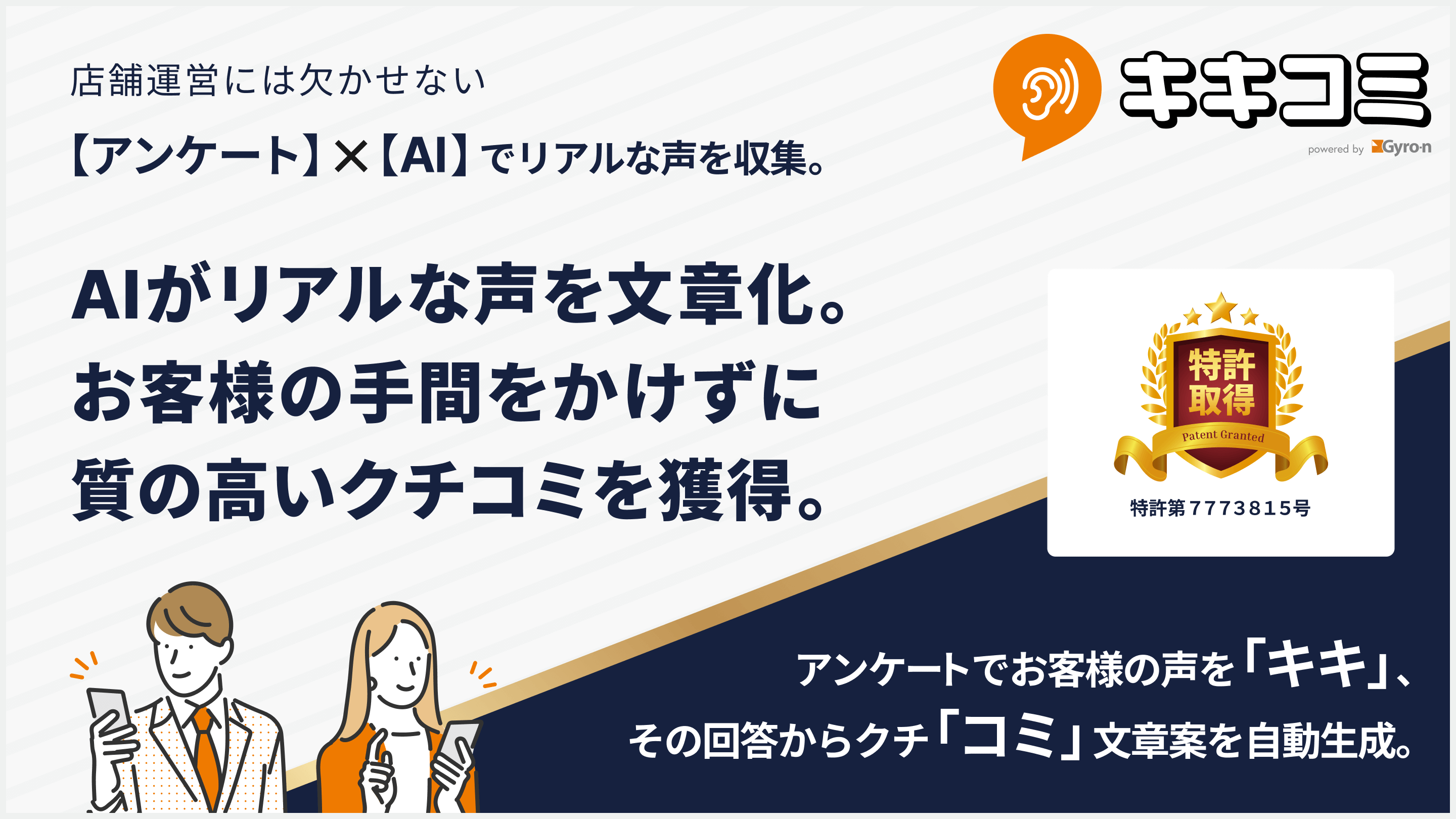

この点において、Gyro-nが提供するアンケートから口コミ文章案を作成する「キキコミ(特許取得)」が有効な支援ツールとなります。キキコミは、患者に対して無理のないアンケート形式で感想を聞き取り、その内容をAIが自然な口コミ文章案に変換します。

患者自身もストレスなく体験を発信でき、医療機関側も安心して口コミ依頼が行える環境を整えることができます。

アンケート活用と口コミ自然発生を促す仕組み作り

正当な口コミを集めるためには、自然な流れで患者の声を引き出すことが重要です。

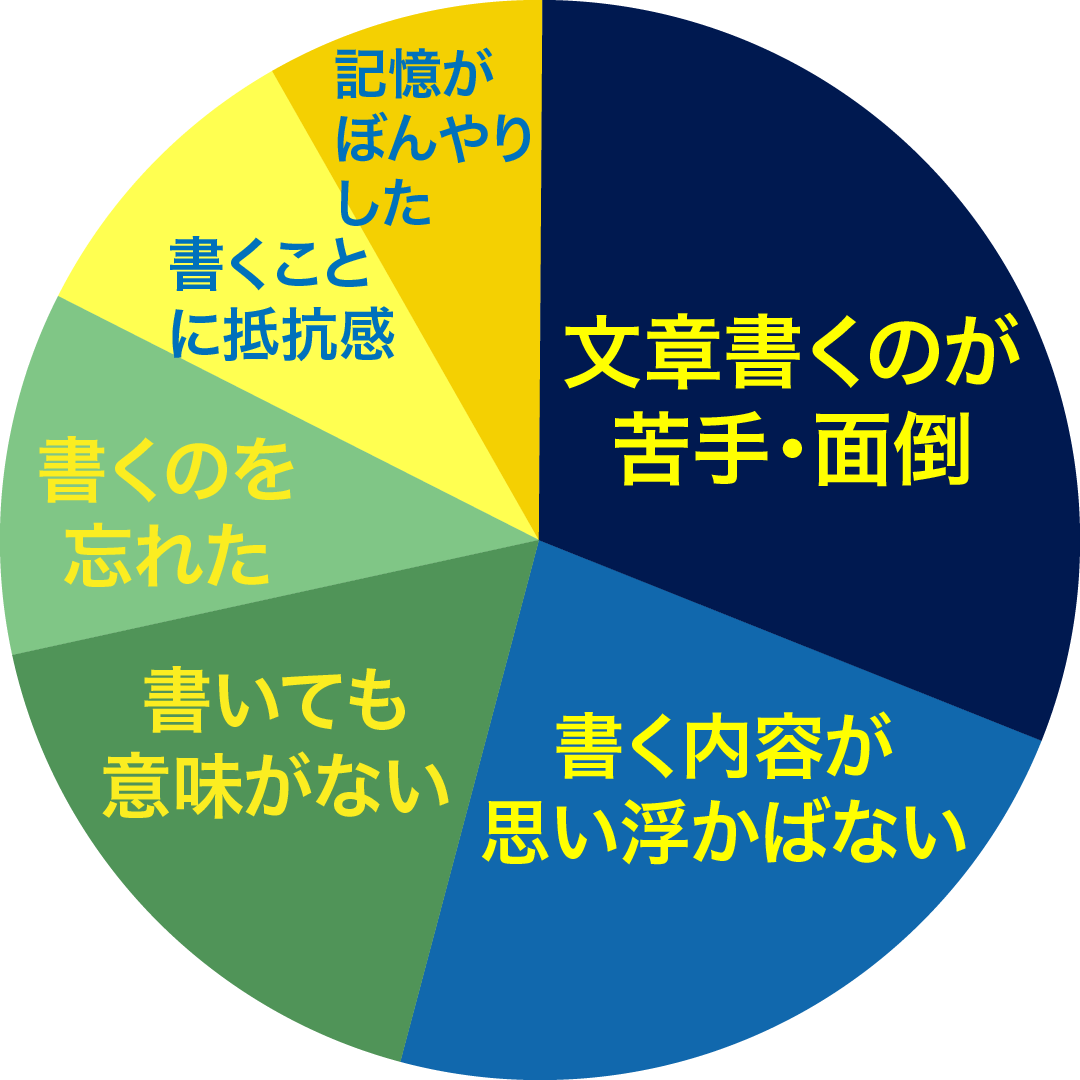

また、口コミを考えて自ら書く作業は患者にとって大きなハードルとなるため、その負担を取り除く工夫も求められます。

Gyro-nの調査(2023年秋、600名アンケート)でも、口コミを書かなかった理由として「文章を書くことが苦手・面倒(229件/38.17%)」「書く内容が思い浮かばない(171件/28.5%)」ことが多く挙がり、約7割を占めています。

クチコミを書かなかった理由は何ですか?

口コミ投稿を増やすためには、患者様が負担となっている部分を、できる限り自然で正しい方法でアシスト(補助)してあげることが重要です。

キキコミは、口コミ投稿をしてもよいと考えている患者様に対して、体験を振り返り、自然と言いたかったことを言語化するお手伝いをします。

「キキコミ(特許取得)」を利用することで、患者様の負担を減らし、自然で正当な口コミが集まりやすい仕組みを構築できます。

また、キキコミはその設計や仕組みにおいて、Googleガイドライン、景品表示法(ステマ規制)、医療広告ガイドラインに準拠(特許技術)しており、安心してご利用いただけます。

キキコミを利用することで得られるポイントは、

-

アンケート形式の導入

直接「口コミを書いてください」とお願いするのではなく、簡単なアンケートに回答してもらう形を取ることで、患者の心理的負担を大幅に軽減します。

-

AIによる文章サポート

アンケート回答をもとにAIが自然な口コミ文を生成するため、患者は複雑な文章作成に悩むことなく、スムーズに投稿へ進むことができます。

-

医院側の依頼ハードルを下げる

「アンケートへのご協力」という依頼形式であれば、口コミ投稿を直接お願いするよりも角が立ちにくく、患者にも好意的に受け入れられやすくなります。

-

Win-Winの関係構築

患者も無理なく体験を共有でき、医療機関もリアルなフィードバックを得られるため、双方にとってメリットのある仕組みとなります。

このように、自然発生的に口コミが集まる環境を整備することが、結果的に医療機関の正当な評価の積み上げにつながり、低評価に偏るリスクを大きく低減することが可能になります。

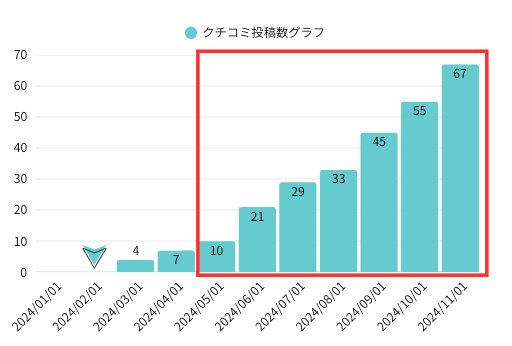

事例:キキコミ導入後の口コミ数の推移

こちらは、ある歯科クリニックにおけるキキコミ導入事例です。

2024年2月に導入後、毎月安定して口コミ数が増加する成果が見られました。

導入初期は口コミ依頼オペレーションの定着に一定の時間を要しましたが、運用が安定した5月以降は、口コミ件数が着実に増加しています。

導入前は、月間の口コミ獲得がほぼゼロに近い状況でしたが、導入後は平均11件/月のペースで安定して新たな口コミを獲得できるようになりました。

このように、キキコミの導入によって口コミ投稿の流れが自然に生まれ、正当な評価が着実に蓄積される環境が構築できた事例となっています。

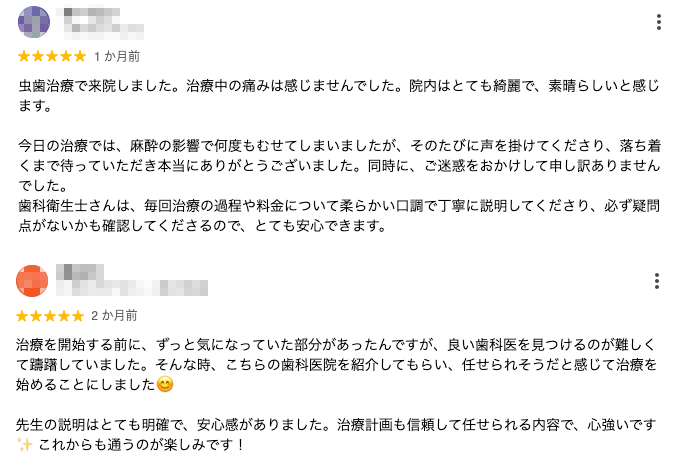

実際にキキコミを利用して投稿された口コミ

以下は、実際にキキコミを活用して投稿された口コミの一例です。

アンケート形式で患者の声を引き出しているため、このように具体的でリアルな体験に基づいた内容が自然に集まっています。

【特許取得】アンケート×AIで手軽に良質なクチコミを集める「キキコミ」

クチコミの最も大きな壁と言えるのがクチコミの文章を「考え」て「書く」こと。「キキコミ」は、アンケート回答から、本人の意向を丁寧に汲み取ったクチコミ文章案を提示し、クチコミ投稿をアシスト。多様で価値の高いクチコミ獲得を推進します。

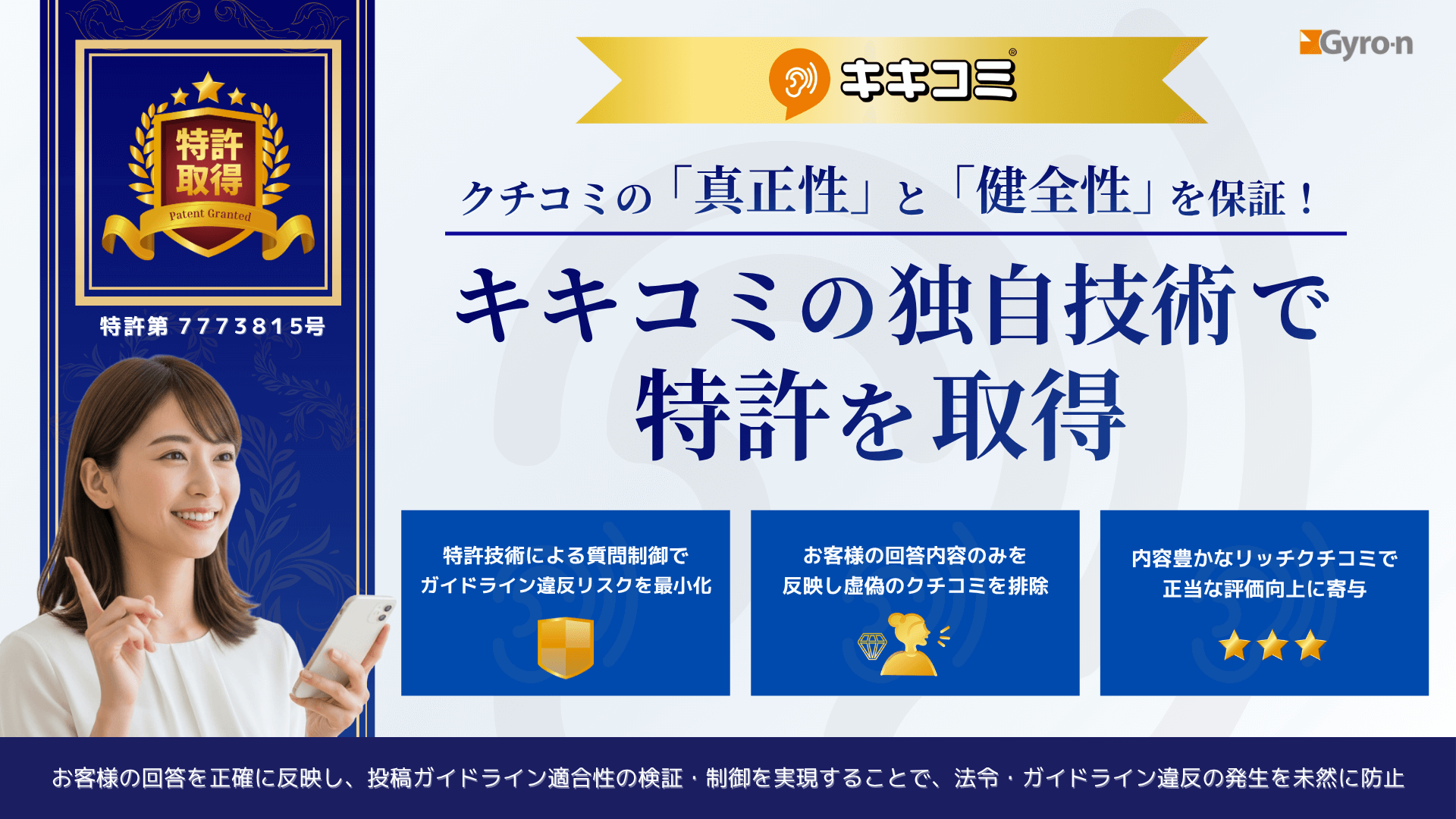

キキコミは徹底した安全性を優先した設計思想の元、開発・運用されています。

アンケート回答からAIを活用した口コミ獲得ツールでは、安全性と信頼性が最も重要な要素です。

アンケート設問や回答方法により、誘導した口コミ生成が容易であるためです。

キキコミでは、開発当初から安全性を最優先課題とし、Googleガイドラインや、景品表示法(ステマ規制)、医療広告ガイドラインなどの法規制に準拠した仕組みを開発し、特許第7773815号として認定されています。

口コミ返信の重要性と医療機関ならではの注意点

医療機関では口コミが自然に集まりにくく、放置すればネガティブな内容に偏りがちです。

そのため、キキコミのような正当な評価を積極的に集める取り組みと、集まった口コミへの丁寧な返信対応という両輪で対策を進めることが、安定した集患や地域での信頼形成が進むだけでなく、MEO対策としてGoogle検索評価の向上にも直結します。

MEOと信頼構築における口コミ返信の重要性

近年、Googleはユーザーからの口コミに対する誠実なコミュニケーションを重視するようになっており、口コミへの返信の重要性が増しています。

実際、口コミに対して丁寧に返信している医療機関は、Googleのアルゴリズムから「顧客を大切にし、積極的に情報開示を行う信頼できる医院」として高く評価される傾向にあります。

患者の視点からも、真摯な返信対応は医院の誠実さを示すサインです。

- ネガティブな口コミに対しては、謝意や改善策を提示することで「問題解決力と誠実さ」を伝えられます。

- ポジティブな口コミには、感謝を返すことで患者ロイヤリティを高め、医院の価値観や姿勢を広く伝えられます。

つまり、口コミ返信は単なる事務的な作業や対応ではなく、MEO効果と信頼性を同時に高める戦略的広報活動です。

医療機関特有のリスクと注意点

ただし、医療機関の口コミ返信には他業種にはない難しさがあります。

厚生労働省の医療広告ガイドラインや薬機法(医薬品医療機器等法)といった規制の対象となるため、返信内容が「広告」とみなされる可能性があります。

例えば、断定的な効果表現や患者体験談の引用などは違反となり、法的リスクを招く恐れがあります。

口コミは強力な集患チャネルである一方、法的リスクを内包することを常に意識する必要があります。

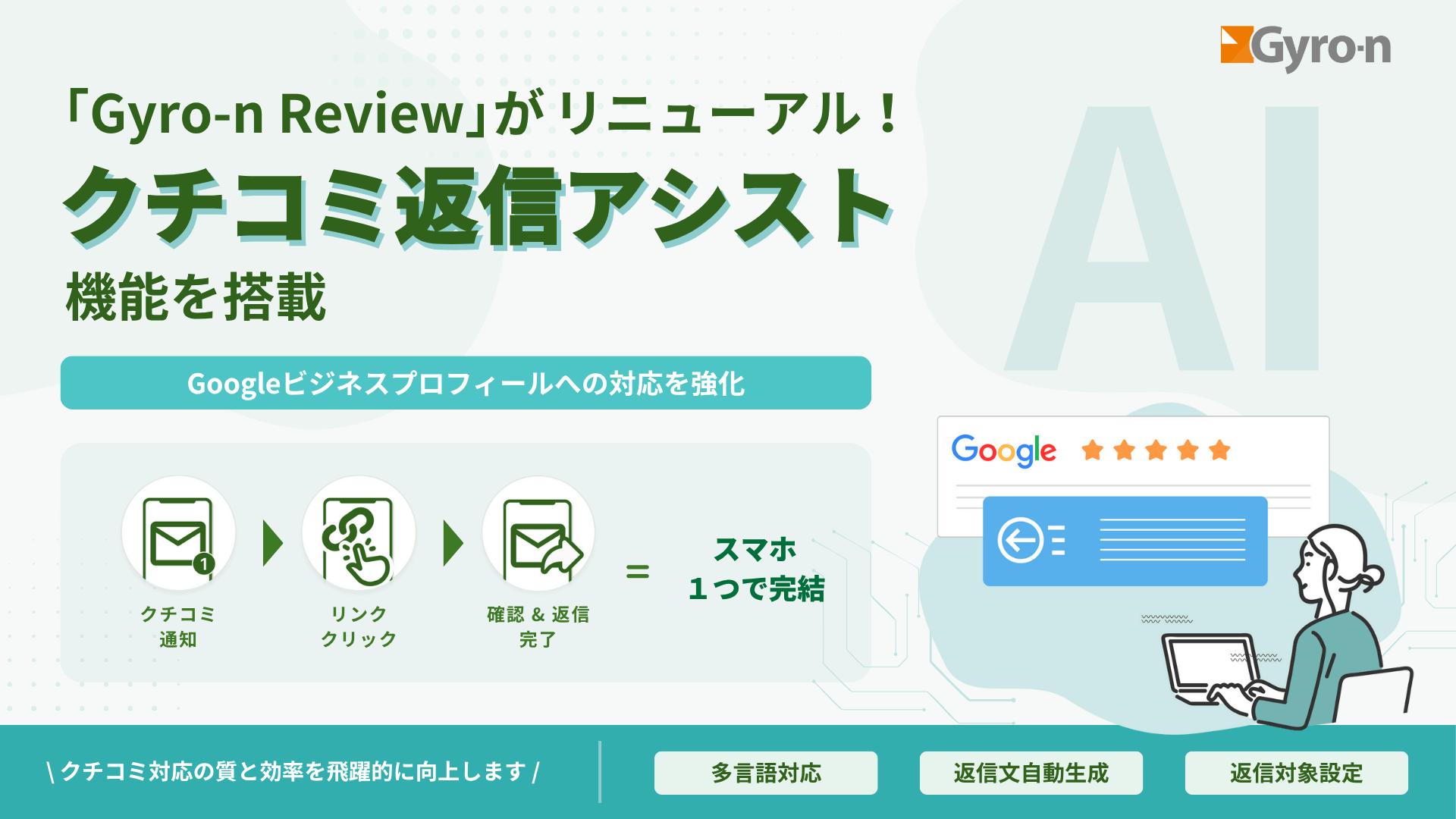

AIクチコミ返信アシストによる解決策

Gyro-nが提供するAIクチコミ返信アシストは、医療広告ガイドラインに配慮した返信文案を自動生成できる機能を搭載しています。

現場スタッフが法規制を逐一意識せずとも、安全性と効率性を両立した返信が可能です。

- 安全性:リスクの高い表現を回避し、法令に準拠した文案を提案

- 効率性:返信作成の負担を軽減し、業務時間を大幅に削減

- リスクマネジメント:誰が対応しても一定水準以上の品質を維持可能

口コミの獲得から返信までを一気通貫で行い、医院全体のブランド力とリスクマネジメントを強化する最適な運用体制を実現できます。

AIクチコミ返信でMEOを強化 | 多言語・医療広告ガイドライン対応

クチコミ返信アシストは、AIが口コミ内容に合わせた返信案を生成。 口コミ返信の負荷を軽減しながら、利用者との丁寧な対話をアシスト。 信頼感とブランド力を高めます。

クリニック・医療機関の集患を支援するMEO・口コミ対策サービス

Gyro-nでは医療機関向け、集患支援の専門サービスを提供しております。

医療現場特有の課題をワンストップで支援。医療ガイドラインを準拠し、誠実な医療がネット上で正当に選ばれるためのMEO・クチコミ評判管理サービスです。

自院での運用から、専門家によるMEO運用代行まで一括でご相談いただけます。

まとめ

医療機関にとって、口コミは単なる評判管理の手段ではなく、患者との信頼関係を築くための重要なコミュニケーションツールです。

口コミには、患者の期待や体験に基づくリアルな声が表れています。

その内容を正しく受け止め、改善に活かしていくことはもちろん、多くの患者が感じている満足をしっかり引き出し、自然に口コミ投稿が生まれる環境を整えることも非常に重要です。

実際には、多くの患者が「口コミを書いてもよい」と考えているものの、きっかけ不足や投稿の手間が大きなハードルとなっています。

「キキコミ」を活用することで、口コミ対策にかかる負担を大きく軽減しながら、医療機関本来の信頼と実績を正しく伝えることが可能になります。

さらに、収集した口コミに対して誠実に返信していくことで、信頼性を高め、MEO対策としての評価改善にもつながります。

口コミは医院のブランド価値を強化し、新たな集患を促す重要な資産です。

Gyro-nは、口コミの獲得から返信対応までを一気通貫でサポートし、医療機関特有の課題に即したソリューションを提供しています。

口コミ施策にお悩みの方、課題を感じている医療機関の方は、ぜひ一度ご相談ください。

キキコミが、クチコミの『健全性』を保証する独自技術で特許を取得

キキコミが、クチコミの『健全性』を保証する独自技術で特許を取得![Gyro-n[ジャイロン]](/export/sites/www.gyro-n.com/static/images/logo/gyro-n.png)