【最新】SEOとは?上位表示を目指す具体的なSEO対策ポイント

記事更新日:

デジタルマーケティングでは、ブランドの認知向上や集客施策において多くの手法や媒体が存在しますが、その中でも検索エンジンでの上位表示は非常に重要な施策の一つです。

検索エンジンを通じてウェブサイトに訪れるユーザーは、特定の問題を解決しようとする明確な意図を持っており、その結果、コンバージョン(成果)につながる可能性が高く、ウェブプロモーションの成功に欠かせない要素となります。

しかし、SEOは正しい知識と戦略が不可欠であり、誤ったアプローチを取ると、検索エンジンから適切な評価を受けられず、期待した結果を得ることが難しくなります。

この記事では、SEOの基礎的な仕組みやGoogleが重視する要素、SEO対策の種類、そして具体的に上位表示を目指す方法を、初心者にも理解しやすい形で解説します。

SEOは常に進化しており、最新のトレンドや検索エンジンのアップデートに迅速に対応することが重要です。

本コンテンツは、最新のSEO対策の動向を踏まえ、最新情報を提供することに重点を置いています。

SEOとは

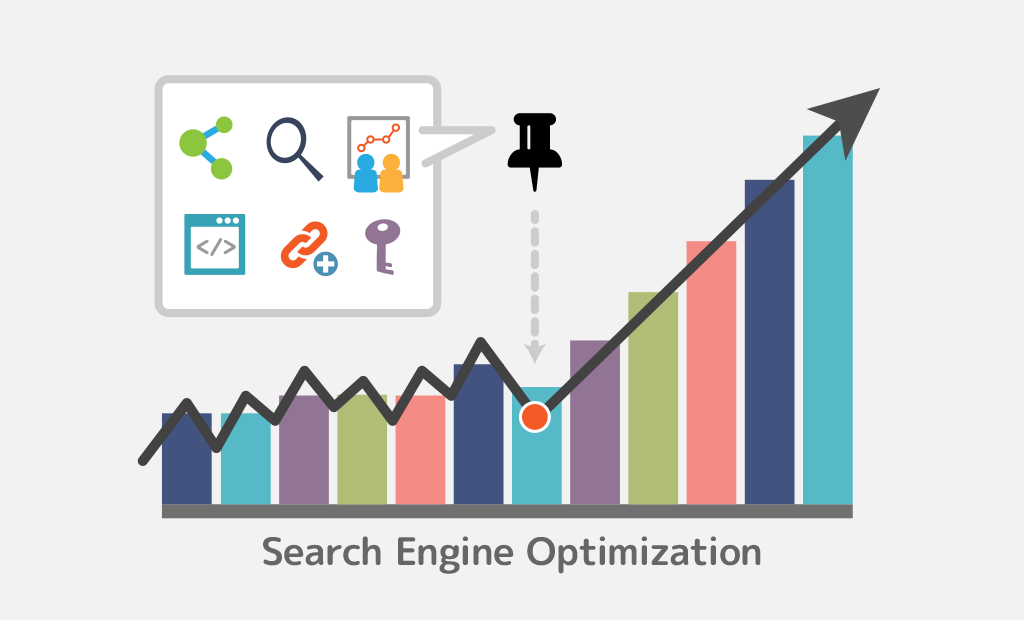

SEOとは、「検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)」の略称で、ユーザーが求める価値あるコンテンツを作成し、検索エンジンに適切に理解され、評価されるように技術的およびコンテンツ面で最適化するプロセスを指します。

このプロセスにより、検索ランキングを向上させ、ウェブサイトの可視性を高め、より多くのトラフィックを獲得するための重要な戦略となります。

ユーザーにとって価値あるコンテンツとは?

SEOの本質は、ユーザーの検索意図に対応した価値あるコンテンツの提供にあります。

ユーザーが検索する際には、特定の情報や解決策、知識を求めており、SEOではこれらのニーズに応える関連性の高い有益なコンテンツを作成することが不可欠です。

さらに、それらのコンテンツが優れたユーザー体験(見やすい、理解しやすい、必要な情報に迅速にアクセスできる)を提供することも重要です。

SEO対策とは

SEO対策は、特定のキーワードで検索された際の上位表示を目指し、結果としてサイトへの流入を増やすための戦略的な取り組みです。 SEO対策は大きく二つの要素に分けられます。

第一に、「内部対策(オンページ対策)」として、ウェブページやサイト自体を検索エンジンが適切に理解し、評価できるように最適化すること。

第二に、「外部対策(オフページ対策)」として、外部サイトからの被リンク獲得やオンライン上での評価を集めることです。これは、ウェブサイトの信頼性と権威性を高めるために重要です。

しかし、SEO対策の核心は、ユーザーにとって価値あるコンテンツの提供にあります。

検索エンジンは、ユーザーに最も関連性の高い情報を提供することを目指しているため、この目的に沿わないコンテンツでは、どんな施策を行っても検索ランキングの向上は期待できません。

SEOの目的

SEOの目的は、単にホームページを検索上位にランクアップさせることだけではなく、最終的なコンバージョン(成果)につなげること、つまり訪問者を顧客に転換することが、SEOマーケティングの成功となります。

そのためには、ユーザーの検索意図を正確に理解し、そのニーズに応えるコンテンツを提供し、目的のページにスムーズに遷移できるように綿密な設計を行うことが重要です。

SEOのメリット

SEOにはメリットとデメリットがあります。それぞれ確認しておきましょう。

集客コストを削減できる

SEO対策によって自然検索(オーガニック検索)からの流入が増えるため、有料広告などに費用をかけずに集客効果を得られます。長期的には、デジタルマーケティングにおける集客コストを大幅に削減することが可能です。

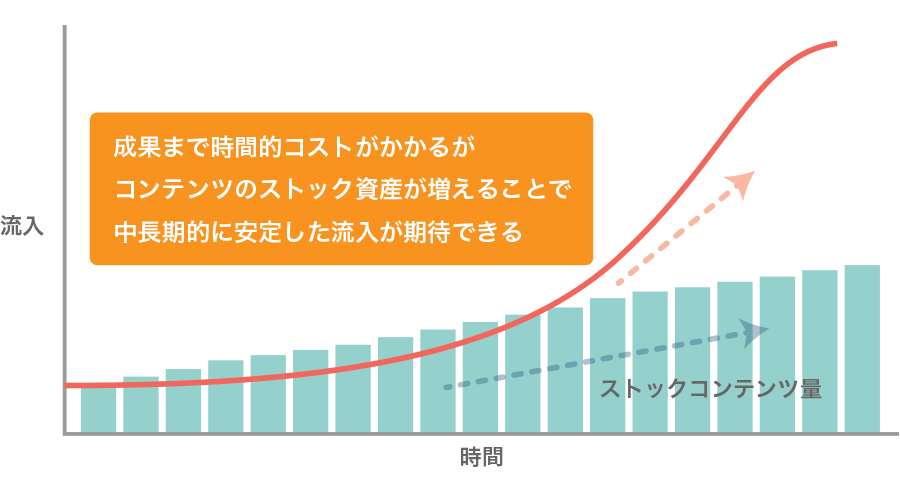

コンテンツ資産が増える

コンテンツ資産とは、一度作成されたコンテンツが持続的に価値を生み出し続けることを指します。SEOによって上位表示を獲得することで、中長期的に安定した集客(検索流入)が期待できます。

コンテンツ資産は、ユーザーに価値を提供し続けるだけでなく、ウェブサイトが多様な検索クエリに対応し、より多くのユーザーにリーチすることが可能になります。 さらに、充実したコンテンツ資産は、検索エンジンからの評価を高め、サイト全体の評価向上に寄与します。

さらに、充実したコンテンツ資産は、検索エンジンからもポジティブな評価を得ることにつながり、検索順位の向上に寄与し、SEOの効果を最大化します。

コンバージョン率が高いユーザーの流入が増える

SEOは、ユーザーの検索行動に基づく集客方法であり、問題解決や情報収集の目的を持ったユーザーが多く訪れるため、成果(コンバージョン)につながる可能性が高くなります。

高いブランディング効果を得られる

現在の検索エンジンは、経験に基づく信頼性の高いサイトを評価する(E-E-A-T評価基準)ため、多くの関連キーワードで上位表示されることで、サイトの認知度や信頼性が向上します。

特にオウンドメディアを運用している場合、SEOによる上位表示は、サイト名やブランド名が広く知られ、認知度が上がる効果が期待でき、長期的なブランド価値の構築に貢献します。

地域特化型の集客ができる

ビジネスの種類によっては、ローカルSEO対策を取り入れることで、地域に特化した効果的な集客が実現できます。特に、地域密着型のビジネスや店舗にとって、ローカルSEOは不可欠な戦略です。

Googleビジネスプロフィールを併用することで、地域のニーズに合ったターゲットユーザーの集客が期待できます。

これらのメリットは、SEOが単に検索ランキングを向上させるだけでなく、ビジネスの成長とブランド構築において重要な役割を果たすことを示しています。

SEOのデメリット

SEOには多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも存在します。

- 効果が現れるまでに時間がかかり、短期的な成果を得にくい

- キーワードによっては上位表示の難易度が高い場合がある

- 一定程度の専門知識が必要とされる

- 検索エンジンのアルゴリズム変更により大きな順位変動の影響を受けることがある

このように、SEOで順位向上に成功すると、コンテンツのストック資産が増え、質の高いユーザーの安定したサイト流入が見込める大きなメリットがあります。しかし、それらの成果を得るまでには時間的コストがかかるといったデメリットも存在します。

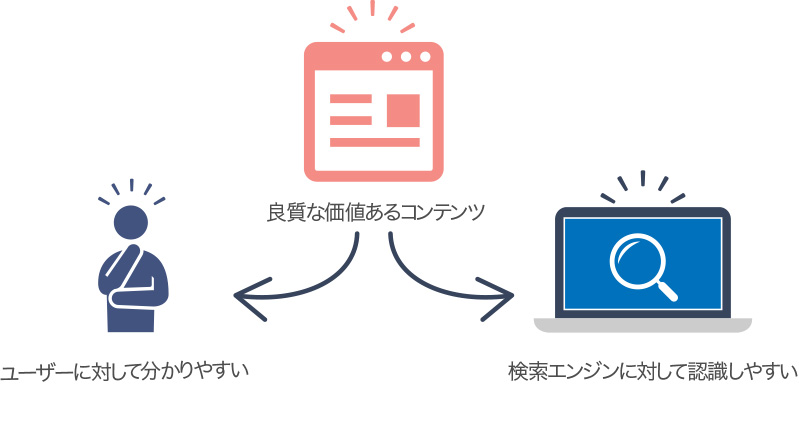

SEOを行う上で最も重要なこと

SEOを成功させるための最重要ポイントは、

「検索ユーザーに対して高品質なコンテンツを提供し、同時に検索エンジンに内容を正確に伝える」

ことです。このバランスを取ることが、とても大切です。

つまり、SEOではユーザーファーストであることと、検索エンジンフレンドリーであることを両立しなければなりません。

検索行動をとるユーザーに対して満足度の高いコンテンツ(問題解決、新しい情報の提供、専門的な知識の獲得など)を提供できなければ、どんなSEO対策を行っても上位表示の達成は難しいでしょう。

ユーザーに対して有益で分かりやすい文章を提供する(ユーザーファースト)ことと、検索エンジンが理解しやすい文章・記述にする(検索エンジンフレンドリー)ことが、コンテンツの品質を向上させる重要なポイントです。

SEOの基本となるGoogleの考え方

日本における検索エンジン市場は、GoogleとYahoo!がほぼ9割のシェアを占めています。

Yahoo! JAPANはGoogleの検索アルゴリズムを利用しているため、実質的にはGoogleが検索市場を独占していると言えます。

つまり、検索エンジン最適化(SEO)は、主にGoogle対策を意味します。

そのため、SEO対策を行う際には、Googleのガイドラインやアルゴリズムの変更に注意を払い、最新のSEO戦略を適用することが重要です。

Googleの検索アルゴリズムは常に進化しており、その変化に迅速に対応することが、効果的なSEOには欠かせません。

Googleの検索に関する考え方は、「検索品質評価ガイドライン」で詳しく公開されています。 必ず内容を一読しておきましょう。

特に、Googleの検索評価における重要な概念である「E-E-A-T」と「YMYL」、「MFI(モバイルファーストインデックス)」を深く理解し、それらをSEO戦略に取り入れることが、効果的な検索エンジン最適化に繋がります。

それぞれ解説します。

Googleが最重要視する評価基準「E-E-A-T」

Googleはウェブサイトの品質を評価するために、E-E-A-Tという4つの基準を重視しています。

元々の3つの基準である「E-A-T」に加え、新たに「Experience(経験)」が追加されました。

- E:Expertise(専門性)

- E:Experience(経験)

- A:Authoritativeness(権威性)

- T:Trustworthiness(信頼性)

「Experience(経験)」は、コンテンツ作成者がその主題に関して実践的な経験を持ち、ユーザーに役立つ情報や具体的なアドバイスを提供していることを評価します。

この4つの評価基準を満たすことで、ウェブサイトやコンテンツは高品質なものとして評価される可能性が高まります。

E-E-A-TはSEOを行う上で欠かせない重要な考え方であり、ウェブサイトやコンテンツを作成する際には常に意識するべき基準です。

YMYL

YMYLとは「Your Money or Your Life」の略で、直訳すると「あなたのお金やあなたの生活」となります。これは、ユーザーの財産や健康、幸福に大きな影響を与える可能性のあるコンテンツを指します。

YMYLに含まれるテーマ・ジャンルは、以下のようなものを指します。

- 最新ニュースや国際的な時事問題、重要なトピック

- 法律や政治など市民権利に関わるトピック

- 高価な商品や高額なサービス等のコンテンツ

- 医療・医薬など健康に関わるコンテンツ

- 保険・金融など財産に関わるコンテンツ

- 人の集団(人種・宗教等)に関わるコンテンツ

検索エンジンは、これらのテーマに対して厳格な評価基準を適用し、ユーザーにとって最も信頼性の高い情報を提供することを目指しています。

もしあなたの運営しているサイトがYMYLカテゴリに属するテーマである場合、非常に高いE-E-A-Tレベルを求められます。

これは、ユーザーに提供する情報の正確性と信頼性が非常に重要であるためです。

モバイルファーストインデックス(MFI)

Googleは、モバイルユーザーの増加に対応し、モバイル検索ユーザーとモバイルサイトの内容のミスマッチを防ぐために「モバイルファーストインデックス(MFI)」を導入しました。

インデックス対象ページをPCページからモバイルページに移行され、現在、ほぼすべてのウェブサイトでMFIが適用されています。

SEO対策において、特に重要な要素は以下となります。

- モバイルでの表示が使いやすいレイアウト(レスポンシブデザイン)

- モバイル表示スピードが速く、アクセスや表示にストレスがないこと

これらの利便性の高さ(モバイルフレンドリー)は、検索エンジンの評価要因としてますます重要になっています。

サイト運営者は、モバイルユーザーにとって使いやすく、快適なサイト体験を提供することが求められます。

検索順位が決定される仕組み

SEOを効果的に行うためには、ウェブページが検索結果に表示されるまでのGoogleのプロセスを正しく理解しておく必要があります。

Googleの検索順位の決定プロセスは以下のステップで構成されています。

- クロール

Googlebotと呼ばれるクローラーがウェブページを訪れ、テキスト情報を含むページの内容を読み取る。 - インデックス作成:

クロールされたページ情報は、Googleのデータベースにインデックスされ、検索可能な状態になります。 - ランキング

インデックスされたページから検索キーワードとの関連性やE-E-A-Tなどに基づいて評価され、検索アルゴリズムに従ってランキングされる。

たとえ優れたコンテンツでも、Googlebotにクロールされず、正しくインデックスされなければ検索結果に表示されることはありません。

そのため、Googlebotが容易にクロールできるサイト構造を整えることがSEO対策において重要です。

クロール

クロールとは、クローラーと呼ばれるロボット(Googlebotなど)がウェブページを発見・巡回し、そのページの内容を読み取り、コンテンツや画像・ファイルなどを収集することです。

クロールが行われることをクローリングと言います。

インターネット上には膨大な量のコンテンツが存在するため、自サイトがクローラーに見つけられ、クロールされるようにする必要があります。

クロールされやすくするための最適化の方法については後述します。

インデックス

インデックスとは、Googleがウェブページをクロールし、その内容を解析し、検索アルゴリズムに適した状態でデータベースに登録することです。

近年、クロールは行われてもインデックスされないケースが増えています。

Googleは全てのコンテンツをインデックスするわけではなく、インデックスすべき品質のコンテンツと判断されるページのみを対象としており、この傾向はますます顕著になっています。

検索アルゴリズムによるランキングの決定

クロールされインデックスされたページは、Googleの検索アルゴリズムに従って、ランキングされます。

検索エンジンのアルゴリズムは200以上の要素(ベビーアルゴリズム)の組み合わせで構成されており、以下の5つの要素を基にページの価値を評価し、ランキングを決定しています。

検索アルゴリズムの5つの要素

- 検索クエリの意味・検索意図の把握

- コンテンツとキーワードとの関連性

- コンテンツの品質(E-E-A-T)

- ユーザビリティ・ページエクスペリエンス

- ユーザーの状況や環境の考慮

SEOではこれらの5つの要素をしっかり理解した対策が重要です。

また検索アルゴリズムは常にアップデート・更新が繰り返され変化し続けています。

SEO対策の種類

SEO対策は、良質なコンテンツの作成からページ公開、その後のメンテナンスに至るまで、多岐にわたる施策があります。

ここでは、SEO対策の主要な3つの種類について、それぞれの概要を理解しましょう。

| SEO対策の種類 | 対策の概要 |

|---|---|

| 内部対策 |

|

| 外部対策 |

|

| コンテンツSEO |

|

これらの対策は、SEOの成功に不可欠な要素であり、それぞれがウェブサイトの検索エンジンランキングに大きな影響を与えます。

次に、これらの対策について詳しく解説していきます。

内部対策

SEOにおける内部対策は、ウェブページが検索エンジンに迅速かつ効果的にクロールされ、正確にインデックスされ、コンテンツの関連性と品質を適切に評価させることで検索ランキングを向上させる取り組みです。

内部SEO対策は非常に多くの施策がありますが、以下の3つの視点から主要な施策を見ていきます。

- クロールの最適化(クローラビリティの促進)に関する施策

- インデックス最適化に関する施策

- ページエクスペリエンスの改善に関する施

クロールの最適化(クローラビリティの促進)に関する施策

クロールの最適化は、ウェブページが検索エンジンによって定期的に訪れ、内容が正確にインデックスされることを目指します。そのため、クロールを促進させる施策を行う必要があります。

インデックス最適化に関する施策

インデックス最適化は、検索エンジンがサイトのページを正確に理解し、適切にインデックスするための施策です。

そのため適切なHTMLの設定や構造化、重複コンテンツの解消などを行う必要があります。

- ページタイトルを最適化する

- 見出しタグを最適化する

- メタ ディスクリプション(meta description)の設定

- 内部リンクの構築

- W3Cのガイドラインに準拠した正確なコーディング

- canonicalタグの使用によるURL正規化

- 構造化データのマークアップを行う

W3C(World Wide Web Consortium)とは、Web技術の標準化を行う団体です。

W3CのValidatorで、正しいコーディングで作成されているかどうかチェックしましょう。

ページエクスペリエンスの改善に関する施策

コンテンツの質だけでなく、ユーザーがサイトを訪れた際に快適な体験を提供することもSEOにおいて重要です。

そのため、ページスピードをはじめとしたユーザー体験(UX)の指標も評価対象となります。

- Core Web Vitals(コアウェブバイタル)を用いたページスピードの改善

- モバイルフレンドリーなデザインとUIの実装

- HTTPSを使用したセキュアな通信

これらの内部対策は、ウェブサイトのSEOにおいて非常に重要です。

これらの非常に重要である内部対策の技術的な20項目のポイントについて、詳細な解説と20項目のチェックリストは、以下の関連記事でご覧いただけます。

外部対策

SEOにおける外部対策は、テーマやトピックに関連のあるウェブサイトからの被リンクを(バックリンク)獲得し、クロールの促進や第三者からの評価(ページランク)を得ることで、サイトの信頼性と権威性を高めるための施策です。

Googleは「多くの信頼できるサイトからリンクされいてるウェブサイトは良いサイトである」と考え、高く評価します。

そのため、被リンクを人工的な手法ではなく、自然な方法で被リンクを獲得(ナチュラルリンク)することがSEO外部対策の重要な要素です。

被リンクだけでなく、ブランド名や製品名、サービス名などで好意的に言及されるサイテーション(メンション)も外部評価の重要な要素です。オンライン上での評判やメンションは、サイトの信頼性と権威性を高めるのに役立ちます。

また、外部SEO対策には、SNSやプレスリリースを活用した情報の拡散やPR活動も大切です。

これらの活動は、サイトの存在感を高め、自然な被リンクやサイテーションの獲得に繋がります。

コンテンツSEO

コンテンツSEOは、ユーザーの検索意図に対応し、明確な回答を提供する高品質なコンテンツ(SEO記事)を作成することで、SEO評価を向上させ、検索上位を目指す手法です。

ターゲットユーザーを明確にし、どのようなキーワードで検索するか、検索意図を正確に理解し、必要とされる情報を提供することが重要です。

コンテンツの品質が高ければ高いほど、SEO評価の向上と検索結果での上位表示が期待できます。

逆に、品質が不十分なコンテンツでは、どんなSEO対策を施しても上位表示を達成するのは困難です。

コンテンツSEOの主要なポイント

- ターゲットユーザーの明確化

- 検索キーワードの把握とキーワードの最適化

- E-E-A-T要素の満たした有益で専門的な情報の提供

- コンテンツの品質と関連性の向上

また、検索意図やユーザーのニーズは時間と共に変化するため、コンテンツを定期的に更新し、最新の情報を提供することが重要です。

コンテンツの品質を維持し、ユーザーにとって価値ある情報を提供することで、SEOの効果を最大化することができます。

コンテンツ作成のポイントについては後述します。

SEOにおいて欠かせないツール

SEOの効果的な管理と最適化には、いくつかの重要なツールが必要です。 Google Search Consoleと、Google Analytics(GA)、日々の検索順位をモニタリングするための検索順位チェックツール、そして近年重要性が増している生成AIツールが含まれます。

Google Search Console(Googleサーチコンソール)

日本では通称「サチコ」とも呼ばれている、SEO管理者にとって欠かせないウェブサイト管理ツールです。

Googleがウェブマスター向けに無料で提供しており、ウェブサイトがGoogle検索エンジンにどのように認識されているか、クロール内容やインデックス状況に加え、ウェブページが検索表示されたクエリ状況など、内部SEO対策に関する詳細なデータを把握することができます。

Google Analyitics(Googleアナリティクス)

通称「GA」と呼ばれている、Googleが無料で提供しているウェブサイトのアクセス解析ツールです。

2023年7月に最新バージョンのGA4にアップデートされました。

このツールを利用することで、SEO戦略に関連する重要なデータを取得できます。 ウェブサイトへの流入経路、特にオーガニック検索からの訪問者の行動やコンバージョン率など、SEO戦略に関連する重要なデータを分析することができます。

生成AIツール

2024年に入り、ChatGPTをはじめとした生成AIツールが利用されるようになり、SEOだけでなく、マーケティング全般にこれらのAIツールの活用が進んでいます。

AIツールを用いることで、これまでの情報収集からアウトプットまで、AIだからこそ効率的に行える作業が多くあります。AIツールは日々とてつもない速度で進化しているため、この流れに乗り遅れないようにすることが重要です。

ChatGPT以外に、精度の高いAIツールには以下のものがあります。

- ChatGPT(Open AI)

- Gemini(Google)

- Claude(Anthropic)

- Notion AI(Notion)

ただし、AIがアウトプットした情報は必ず人間がチェックし、間違った内容や混乱を招く情報がないかを確認する必要があります。

検索順位チェックツール

SEOでは、対策を行うキーワードに対する検索順位がどの位置にあるのか、どのように変動しているのかを常にモニタリングする必要があります。

これにより、施策の効果を確認し、必要に応じて最適化を行うことができます。

また、競合サイトの検索順位もベンチマークとしてチェックすることが重要です。順位変動を分析することで、検索エンジンの動向やアルゴリズムの変化を読み取ることができ、自社サイトのSEO戦略に活かすことが可能です。

Gyro-n SEO(ジャイロンSEO)は検索順位を自動計測するだけでなくSEOに必要な情報を効率的に分析・チェックできるSEO管理におけるノウハウを詰め込んだSEOツールです。

SEOのノウハウを詰め込んだ、高機能SEOツール「Gyro-n SEO」

アカウント登録いただくと、実務で使えるSEO施策ポイントがわかる資料「インハウスSEO担当者が押さえておくべき施策ハンドブック」を進呈!

※アカウント登録後、資料ダウンロードいただけます。登録から3ヶ月無料で利用できます。

SEO対策で上位表示を目指す具体的な対策方法

ここからは、具体的なSEO対策のやり方、上位表示のポイントとなる対策方法を解説します。

- 検索意図に捉えた有益なコンテンツの作成(コンテンツSEO)

- 正確にインデックスされるためのHTMLタグの最適(内部対策)

- 内部リンクによるテーマ性の強調(内部対策)

- 外部被リンク・サイテーションによる評価の獲得(外部対策)

- ユーザビリティ・ページエクスペリエンスの改善(内部対策)

- SEOにおけるマイナス要素を排除する(内部対策)

検索意図に捉えた有益なコンテンツの作成(コンテンツSEO)

SEOで上位表示に繋がる要素としてコンテンツの内容と品質が大部分を占めます。

以下の上位表示のためのコンテンツ作成ポイントを参考にしてください。

対策キーワードを明確に選定する

キーワード選定は、SEOを実施する上で最初に取り組むべき重要作業です。 適切なキーワード選定を行うためには、以下の点に注意してください。

- 検索ニーズのあるキーワードを選ぶ

キーワードは、ユーザーが実際に検索している検索ニーズのあるワードなのか、検索意図や検索状況を踏まえコンテンツとマッチするキーワードを選択します。 - 競合性と検索ボリュームを考慮する

検索ニーズが高いキーワードは競合性が高く、上位表示が難しい場合があります。競合性があまり高くなく、検索ボリュームが適度にあるキーワードが狙い目です。 - キーワードを細分化したテールワード(ロングテールキーワード)を選定する

検索意図や目的が明確になるように、キーワードを細分化し、2種類以上のキーワードの組み合わせを利用することで、上位表示が狙いやすくなります。

これらの組み合わせをロングテールキーワードと呼びます。

検索意図を捉える

検索ユーザーは、特定の目的(検索意図・インテント)を持って検索を行います。

上位表示を目指すには、検索キーワードから想定される検索意図を理解し、ユーザーが何を求めているのか、それらのトピックをカバーする充実したコンテンツにしなければなりません。

検索意図を捉えるにはChatGPTなどのAIツールを活用することで、効率よくターゲットユーザーの課題や目的を精度高く調査することができます。

関連トピックを網羅する

コンテンツの主題を詳細に説明するためには、関連するトピックも包括的に取り扱うことが重要です。

検索エンジンに評価される優れたコンテンツは、サブトピックを総合的にカバーし、十分に掘り下げて解説した専門性の高いものです。

独自データなど一次情報を含めオリジナル性を高める

SEOで評価されるコンテンツは、単なる情報の寄せ集めでは評価されません。

Googleが重要視するE-E-A-Tの「Expertise(専門性)」の評価基準を満たす必要があります。

検索ユーザーに必要な情報をまとめるだけでなく、独自データや独自の見解、圧倒的な情報量など、他社が真似できない要素をコンテンツに取り入れてください。

Googleは質の高いサイトの基準として23項目のポイントを明示しています。

これらの項目を自サイトの対して、一つひとつ再確認し、品質の高いサイト作成をしてください。

コンテンツの信頼性を担保できる情報を明記する

コンテンツが優れた内容であっても、信頼できる情報かどうか、また著者やウェブサイト運営者が信頼できる人物や企業であるかを判断できる必要があります。

先に述べたE-E-A-Tにおける、「Trustworthiness(信頼性)」は重要性は年々高まっており、質の高いコンテンツであっても発信者が重要視されます。

著者のプロフィール情報、企業情報、実績など、信頼性を保証する情報を明確に記載しましょう。

その他、信頼性を高めるための方法としては、専門家や業界団体からの引用、言及を取り入れたり、信頼性の高い外部リンクを提供することなどがあります。

YMYLカテゴリに属するコンテンツの場合は、特に重要視されます。

過去の記事をリライトして最新情報に更新する

検索順位が下落する要因は、検索エンジンのアルゴリズム更新だけでなく、検索意図や検索トレンドの変化によって、コンテンツと検索評価対象のトピックが乖離することにもあります。

つまり、コンテンツ内に古くなった情報や、関連度が低くなった情報が存在すると、検索評価にネガティブに働く場合や、正しい評価を得られにくくなります。

過去記事のリライトやメンテナンスを行って、最新の情報に更新し、高品質なコンテンツに維持し続けることが重要です。

コンテンツのリライトは、SEO対策において非常に効果的であり、検索順位アップにつながる即効性のある手法です。

以下のコラムで、SEOに強いコンテンツを作成するためのポイントを詳細に解説しています。

インデックスの正確さを向上させるためのHTMLタグの最適化(内部対策)

現在の検索エンジンは多少のコーディングのミスがあっても、正しく内容を理解できるまで進化していますが、適切なHTMLタグが使用されていることで正しい評価につながります。

Googleは、SEO対策の技術的な方法を「検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド」として公開していますので目を通しておきましょう。

検索エンジンがページの内容を正確に理解できるように、的確なHTMLタグを使ったコーディングを行う必要があります。

SEOに効果的なHTML記述ポイント

- ページタイトルの最適化

ページタイトルは30文字前後で、キーワードを含むように最適化する。 - セクションごとの見出しの使用

トピックごとにセクションを分け、見出しタグ(hタグ)を使用して文書構造を明確にする。 見出しタグの正しい階層化 見出しタグの順番は、文書構造に従って正しい階層で使用する。 - 箇条書き(リスト形式)の使用

理解しやすいよう要点を絞って箇条書きにし、情報を整理する。 - 表組み(テーブル形式)の使用

情報のまとまりは表組みにして、構造を明確にする。 CSSの外部ファイル化 スタイルシートは外部ファイルに記述し、HTMLの構造をクリーンに保つ。 - リンク<a>の適切な使用

リンクはできるだけアンカーテキストを用いて、キーワードを含めるよう適切に記述する。 - 画像のalt属性の記述

画像にはalt属性を記述し、検索エンジンに画像の内容を伝える。 - 構造化データのマークアップ

構造化データを使用して、コンテンツの意味を検索エンジンに明確に伝える。

長い文章を単にダラダラと書くのではなく、要点を絞って箇条書きにしたり、内容を表組みに整理するなど、HTMLタグが持つそれぞれの役割を適切に活用し、ユーザーに対しても検索エンジンに対してもコンテンツを正しく理解できるようにすることが重要です。

適切な記述は検索エンジンによるページの正確なインデックス化が促進され、SEOの効果を高めます。

内部リンクによるテーマ性の強調(内部対策)

内部リンクは、SEOの内部施策において非常に重要な要素です。 内部リンクを適切に設置することで以下のメリットが得られます。

- コンテンツ間の関連性が高まり、テーマ性が強調され評価されやすくなる

- クローラーがサイトの各ページへ巡回しやすくなる

- 必要なページへの移動を促進し、ユーザーの滞在時間やページ遷移が向上する

また、内部リンクは単にリンクをつなげるのではなく以下のポイントに沿って最適化します。

内部リンクの最適化方法

- 文脈に沿ったリンクの設置

コンテンツ内で自然に流れる文脈に沿って、関連するページへのリンクを設置することで、関連度が高まり、トピックの強化につながります。 - アンカーテキストでリンクする

リンクテキストは、リンク先のコンテンツの内容を正確に反映させることで、ユーザーと検索エンジンの両方に対してリンク先ページのトピックを明確に伝えます。 - 重要なページへのリンク強化

サイト内の重要なページ(TOPページやカテゴリーページ等)へは、サイト内の多くのページからリンクを設置し、その重要性を強調します。 - 過剰なリンクの避ける

ページ内に過剰な内部リンク設置は避け、自然で有益なリンクを心がける。

適切に設計された内部リンク構造は、検索エンジンによるサイトの評価を向上させると同時に、ユーザーにとっても価値あるナビゲーション体験につながります。

外部被リンク・サイテーションによる評価の獲得(外部対策)

外部被リンクは、ページランクの向上によるSEO評価の改善に大きく寄与するランキングシグナルです。

これらのリンクは、サイトのクローラビリティを向上させるだけでなく、Googleが重視するE-E-A-Tの「Authoritativeness(権威性)」を高める効果があります。

ただし、外部リンクは自然に獲得された(ナチュラル)リンクである必要があり、自作自演や購入リンクなどの不自然なリンクは、ガイドライン違反となり不正行為とみなされ、ペナルティの対象となります。

また、すべての外部リンクが良いわけではありません。以下の点に注意が必要です。

- 関連性の高いリンク

リンク元のサイトが自サイトのテーマやトピックに関連していること - 有効なリンクタグ(aタグ)の記述

リンクは適切なaタグで記述され、nofollowなどのrel属性が適切に使われていること

これらの注意点を踏まえ、自然な外部被リンクを増やすことで、SEO評価が向上し、検索順位の改善が期待できます。

外部リンクを集める方法の例

外部リンクを集めるためには、まず自サイトのコンテンツを専門性が高く、第三者に紹介したいと思われる価値ある高品質なページであることが基本です。

まずはサイトの品質を高めることに専念してください。

- SNSやメルマガでのコンテンツ拡散

SNSからのリンクはnofollow属性のため被リンク対象とならず直接的なSEO効果はありませんが、情報の拡散により第三者からの自然なリンク獲得の可能性を高めます。 - プレスリリースの活用

独自の情報や有益なコンテンツをプレスリリースを通じてメディアに取り上げてもらうことで、外部リンクの獲得とブランド認知の向上が期待できる。

ブランド名やサービス名で言及されることでサイテーション評価につながり指名検索も増えやすくなります。 ブランドの認知度が高まることも、SEO対策においても重要な要素となります。

ユーザビリティ・ページエクスペリエンスの改善(内部対策)

ページエクスペリエンス(Page Experience)は、ウェブページの見やすさ、読みやすさ、操作性、表示速度など、ユーザー体験全体を評価する重要なSEOシグナルです。

2021年8月以降、すべてのサイトに適用され、検索ランキングに影響を与えるシグナルとなりました。

Googleは、関連性が同程度のページが多数存在する場合、ページエクスペリエンスの指標がさらに差別化要因になると言及しています。

つまり、検索上位を目指すには、ページエクスペリエンスの向上が不可欠な要素となっています。

※自サイトのページエクスペリエンスは、Google Search Consoleから確認できます。

ページスピードを改善する

Googleは、ページの読み込み・表示速度をできるだけ速くすることを推奨しており、Core Web Vitals(コア・ウェブ・バイタル)を具体的なランキング要因として評価に取り入れています(2021年9月導入完了)。

表示速度が速いページは、UX(ユーザー・エクスペリエンス/ユーザー体験)が向上し、離脱率の低下やコンバージョン率の向上など、多くのメリットが得られます。

特にモバイル環境では、さらに高速なページスピードが求められます。

ページスピードを向上させることは、結果的にSEOで成果を上げることに大きく寄与します。

最新のSEO対策においては、Core Web Vitalsの3つの指標(Largest Contentful Paint(LCP)、First Input Delay(FID)、Cumulative Layout Shift(CLS))に注力し、ページスピードの改善に努めることが重要です。

ページスピード改善の具体的な方法

- ファイルの圧縮・軽量化

画像、JavaScript、CSSファイルを圧縮して軽量化し、ページの読み込み速度を向上させます。 - 次世代画像ファイル形式の活用

WebPやAVIFなどの効率的な画像フォーマットを使用して、画像の読み込み速度を改善します。 - 画像の遅延読み込み

画像の読み込みをページの初期表示後に遅らせることで、初期読み込み速度を向上させます。 - imgタグの属性記述

imgタグにはwidth/height属性を記述することで、レイアウトシフトを防ぎ、Core Web Vitalsの「視覚要素の安定性(CLS)」を改善します。 - ブラウザキャッシュを活用

静的リソース(CSS、JavaScript、画像など)のキャッシュを有効化し、ページ読み込み速度を向上させます。

ページスピードのチェックはGoogleが提供している「PageSpeed Insights」を利用してください。 このツールを使って、ページのパフォーマンスを定期的にチェックし、改善点を特定することができます。

SEOにおけるマイナス要素を排除する(内部対策)

SEOの効果を高めるためには、検索エンジンに評価されやすく最適化するだけでなく、マイナス要素やネガティブ要因を排除することも重要です。

以下は、SEOにおいて取り除くべきマイナス要素です。

- 重複コンテンツを作らない、量産しない

- 低品質コンテンツをインデックスから除外する

- 孤立ページやリンク切れ(デッドリンク)の排除

重複コンテンツを作らない、量産しない

重複コンテンツとは、サイト内(同じドメイン内)において、同一または類似の内容が複数存在することを指します。

検索エンジンは、類似コンテンツが複数存在する場合、どのページを評価すべきか判断が難しくなり、SEO評価が分散される可能性があります。

また、Search Console上で、「クロール済み - インデックス未登録」の中身を確認し、SEO対象ページが含まれている場合は、重複コンテンツ/低品質コンテンツとみなされている可能性があります。

これを避けるために、重複や類似コンテンツの排除、またはURL正規化(canonicalタグの使用)を通じて、検索結果に表示すべき正規ページを検索エンジンに伝えましょう。

低品質コンテンツをインデックスから除外する

低品質コンテンツとは、情報量が少ない、重要性が低い、またはユーザーに対して検索結果に表示する必要がない(価値の低い)ページを指します。

基本的には低品質コンテンツを作らないようにすることが重要ですが、情報量が少なくてもコンテンツとして必要なページは存在します。

低品質コンテンツに該当する可能性があるページは、「noindex」タグをすることでインデックスから除外することが望ましいです。 これにより、サイト全体のインデックスページの品質を維持し、結果的にSEO評価も向上につながります。

孤立ページやリンク切れ(デッドリンク)を排除する

孤立ページとは、他のページからリンクされていないページのことです。 特定の理由でリンクを設定していない場合を除き、リンクされていないことで検索エンジンがページを見つけにくくなり、結果として重要性が低いページとみなされインデックス除外の対象となります。

検索ユーザーに対して必要なページであれば、内部リンク構築を見直しましょう。

また、ウェブサイトを運営していると、古いページの削除やURLの変更が必要になることがあり、内部リンクがリンク切れとなり、それが放置されていることがよくあります。

リンク切れは、ユーザビリティにもクローラビリティに悪影響を与え、放置しておくことは最終的にSEO評価の毀損につながるため気をつけてください。

定期的にウェブサイトのリンクをチェックし、リンク切れを修正してください。

リンク切れを検出するツールやサービスを利用することで、問題の発見と修正が効率的に行えます。

関連記事:内部リンクとは?内部リンクの注意点

SEO対策でやってはいけないこと

かつては、検索エンジンを欺く手法(ブラックハットSEO)によって検索上位を獲得できる時期がありましたが、現在ではGoogleのアルゴリズムが大幅に改善されており、こうした手法は通用しません。Googleは「パンダアップデート」や「ペンギンアップデート」などのアルゴリズム更新を通じて、不正な手法を排除しています。

Googleはウェブマスター向けガイドラインで、ペナルティにつながる不正行為を明記しています。ブラックハットSEOの例として以下のものが挙げられます。

- リンクプログラム(リンク購入)への参加

- 検索エンジン向けに特別なページを表示するクローキング

- 不正なリダイレクト

- 隠しテキストや隠しリンクの使用

- 誘導ページの作成

- コピーコンテンツの使用

- キーワードの過剰な詰め込み

- ドメイン貸し

特に最近では、ドメイン貸しに関するスパム対策が強化されています。 ドメイン貸しとは、サブドメインやサブディレクトリを第三者に貸し出し、関連のない別のサイトを運営させる行為です。

Googleはこれらに対し厳しい対応を行っており、ドメインを貸した側のサイトもペナルティ対象となります。 これらのガイドラインに沿わないSEO手法はペナルティ対象となり、検索結果から永久に除外される可能性があります。そのため、このような手法は絶対に避けるべきです。

正しい知識を持ち、ユーザーに最大限の価値を提供できるサイト作り(ホワイトハットSEO)に専念しましょう。

最新の検索エンジンの動向とSEO戦略

検索エンジンの進化は続いており、今後も技術トレンドの変遷に伴い大きく変化していきます。SEO対策を行う上で、これらの変化を理解し、幅広い施策を検討することが必要です。

SERPの多様化

SERP(Search Engine Results Page、検索結果ページ)は常に進化しており、リッチスニペット、ナレッジパネル、フィーチャードスニペット、ニュースボックス、ローカルパック、ピープルオルソーアスク、リッチカードなど、ユーザーの意図をより正確に理解し、その意図に最も適した多様でリッチなコンテンツを表示するようになっています。

ゼロクリック検索の増加

SERPの多様化により、検索結果ページに遷移せずに情報を得られる機能が充実しており、ユーザーは検索結果から直接情報を取得することが増えています。そのため、情報の正確さや新鮮さが失われると、ターゲットユーザーへリーチが損なわれるため、常に情報更新を心がける必要があります

AIによる検索の進化

AIの進化に伴い、検索結果もより高度な形で表示されるようになっています。特に、キーワードに基づく検索結果の「AI Overview」などが導入され、ユーザーに総合的な情報を提供しています。

また、AIはビジュアル検索の分野でも大きな役割を果たしています。 GoogleレンズなどのAIツールにより、ユーザーは画像や実際の物体を使って検索(かこって検索)を行うことが可能になり、キーワード以外の方法での検索が著しく進化しています。これに対応するため、画像情報などをしっかりとコンテンツに掲載しておくことが重要です。

ボイスサーチ(音声検索最適化:VSO)の対応

AIによる自然言語の理解度が高まり、音声検索についても普及が進んでいます。 ウェブサイトをボイスサーチに対応させることがますます重要になります。 自然な言葉での検索に対応したコンテンツ(例 Q&A形式のコンテンツなど)や、構造化データを活用することが重要になります。

動画コンテンツの活用

動画コンテンツは、検索結果ページ(SERP)での視覚的な目立ちやすさを高めるため、SEOにおいても非常に効果的です。Googleは、関連性の高い動画をSERPの上部に表示することが多く、特に「How-to」クエリや製品レビュー、チュートリアル動画などが強い影響力を持ちます。

また、Googleはユーザーの滞在時間が長いページをより価値のあるコンテンツとして評価します。動画を通じて情報を提供することで、ユーザーの理解を深め、ページ滞在時間の延長やユーザー体験の向上が期待できます。 この結果、SEOパフォーマンスが向上し、コンバージョン率の向上にも寄与します。

AIや機械学習の活用

ChatGPTを始めとした人工知能(AI)や機械学習を活用することで、より効果的なキーワードリサーチやコンテンツ最適化が可能になり、SEO戦略の立案や運用が効率化されています。

Googleは、AI生成コンテンツに関するガイドラインを公開しており、コンテンツの制作方法ではなく、その品質に重点を置くことを強調しています。

Googleは、新しいテクノロジーを活用して人々の可能性を広げることを目指しており、AIをSEOやコンテンツ作成に有効に活用することがますます重要になっています。

ただし、AIの活用には人間の監督が不可欠であり、生成されたコンテンツが正確であるかどうかを必ず確認することが必要です。ユーザーに誤った情報を伝えないよう、細心の注意を払いながら運用することが求められます。

SEO対策にかかる費用

ここからは、SEO対策にかかる費用について解説していきます。

SEO対策は、自社で取り組む方法と、外部の専門家にアウトソーシングする方法があります。業務の専門性や作業量を考慮すると、外部専門家の利用が効果的な場合も多いです。

SEOサービスの種類と費用は、対策の範囲や深さによって大きく異なります。

SEOサービスの種類と費用

- SEO総合コンサルティング

サイト全体の最適化を行い、内部対策から外部対策まで幅広くカバーします。費用は高額になりやすく、月間で100万円近くかかることもあります。これには、戦略立案、技術的SEO、コンテンツ戦略、リンク構築などが含まれます。 - SEOサイト設計コンサルティング

新規サイト構築時にSEOを考慮した設計を行います。初期投資が必要ですが、サイト公開後のSEO効果が長期的に持続するため、将来的な費用対効果が高いです。費用はプロジェクトベースで数十万円から始まることが多いです。 - コンテンツSEO特化型サービス

専門記事の作成やコンテンツ制作を専門に行います。記事ごとの単価で計算されることが一般的で、記事の質や量によって費用が変動します。単価は1記事あたり数万円から数十万円程度です。 - 内部SEOの最適化

タイトルタグやメタディスクリプション、内部リンクの最適化などを行います。これらは比較的低コストで行える対策で、数十万円程度で完了することが多いです。 - 外部SEO対策

外部リンクの獲得やサイテーションの構築を行います。費用はプロジェクトの規模や目標によって異なり、リンクの品質や量によっても大きく変動します。月間で数十万円から100万円以上になることもあります。

SEO対策の費用は、部分的な対策であれば月間数十万円から50万円程度、総合的なSEOコンサルティングでは月間で100万円近くかかることが一般的です。

サイトの規模や目標に応じて、費用をどの程度かけるかを慎重に検討する必要があります。

Gyro-n が提供するSEOコンサルティング

Gyro-nは、2015年から独自のSEOノウハウを活かした高機能SEOツール「Gyro-n SEO」を提供しており、国内で2万を超えるサイトに導入されています。

これまでインハウスのスタッフだけでは対応が難しいとの声や、SEOコンサルティングの要望が多く寄せられたことを受け、SEOコンサルティングサービスを提供しています。

Gryro-n SEOコンサルテイングサービスのポイント

- 高品質な記事制作

ターゲットに確実に届く毎月3本の高品質な記事制作を通じて、自然検索での露出増加、サイトへの流入拡大、そしてコンバージョンの向上を目指します。 - 継続的な効果検証と最適化

記事公開後には効果検証を行い、必要に応じて記事のリライトや文章構造の修正などの最適化施策を継続的に提案します。 - リーズナブルな料金体系

他社と比較してもリーズナブルな料金体系で、妥協のない高品質なサービスを提供します。費用対効果の高いサービスをお求めの方に最適です。 - SEOの専門家によるリサーチ

15年以上の実務経験を持つ担当者が、ターゲットユーザーのニーズを詳細に調査し、最適なコンテンツ戦略を提案します。 - クライアント自身でのSEO施策実践のサポート

定例会を通じて、具体的なノウハウを共有し、クライアントが自身でSEO施策を実践できるようサポートします。

このような悩みをお抱えの場合は、ぜひ一度ご相談ください

- コンテンツ・記事作成のリソースが足りない

- 自社でのSEO対策が効果を上げられない

- 訪問者は増えてもコンバージョン(成果)につながらない

- 他社のコンサルを受けても結果が出ない

SEOに関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

国内2万サイトへSEOツール導入実績を誇るGyro-nの「SEOコンサルティングサービス」

導入しやすいパッケージ料金で提供、効果的かつ手軽にご利用いただけます。

ユニヴァ・ジャイロンは、SEO施策とコンテンツマーケティングを通じて、ターゲットを明確にした高品質な記事を継続的に制作し、持続的な検索流入を確保するストックコンテンツを築き上げてきました。

この実績に基づくノウハウを活かし、毎月3本のターゲットに届く高品質な記事制作を通じて、自然検索での露出アップ、サイト流入、コンバージョンの向上を実現し、貴社のSEO対策を強力に支援します。

まとめ

SEOを行う上で多岐にわたるポイントと、具体的なSEO対策のやり方までを詳しく解説しました。

SEOを成功させるためには、以下の2つの重要な視点を常に念頭に置く必要があります。

- ユーザーが求める検索意図を明確にした、関連性の高い情報を提供できているか?

- そのページはユーザビリティが高く、高品質な検索体験を提供できているか?

このようにGoogleの方向性に合った正しいサイト制作とユーザビリティの高いサイト設計を行っていれば自然とSEO評価を受け順位アップが見込めるようになります。

SEO(検索エンジン最適化)には即効性のある施策はありませんが、地道にコツコツ積み上げることで大きな成果をもらしてくれます。

継続的な努力と最新のSEO傾向に対応した戦略を実施し、ユーザーに価値あるコンテンツを提供することが成功への鍵となります。

![Gyro-n[ジャイロン]](/export/sites/www.gyro-n.com/static/images/logo/gyro-n.png)