医療機関の口コミ対策ガイド – 景品表示法とGoogle規約に沿った正しい評価の集め方

公開日:

医療機関に従事される皆様は、日々患者様のために全力を尽くしているにもかかわらず、ネット上に寄せられる心ない口コミや誤解に基づく低評価に悩まれることが少なくありません。

実際、Gyro-nにはそのようなご相談が数多く寄せられています。

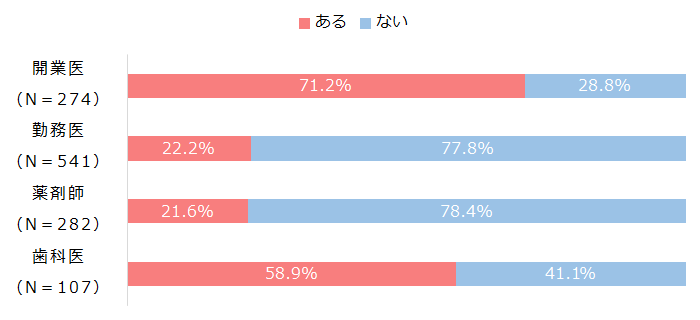

m3.comの調査によれば、7割の開業医と6割の医療従事者が、インターネット上で誹謗中傷を書かれた経験があると回答しています。

Q:経営・勤務する医療機関について、Googleのクチコミで誹謗中傷を書き込まれたことはありますか。

「ある」と回答した割合は以下の通りです。

- 開業医:71.2%

- 勤務医:22.2%

- 薬剤師:21.6%

- 歯科医:58.9%

このように、多くのクリニックや病院が同様の課題を抱えており、医療業界全体に共通する深刻な問題であることがわかります。

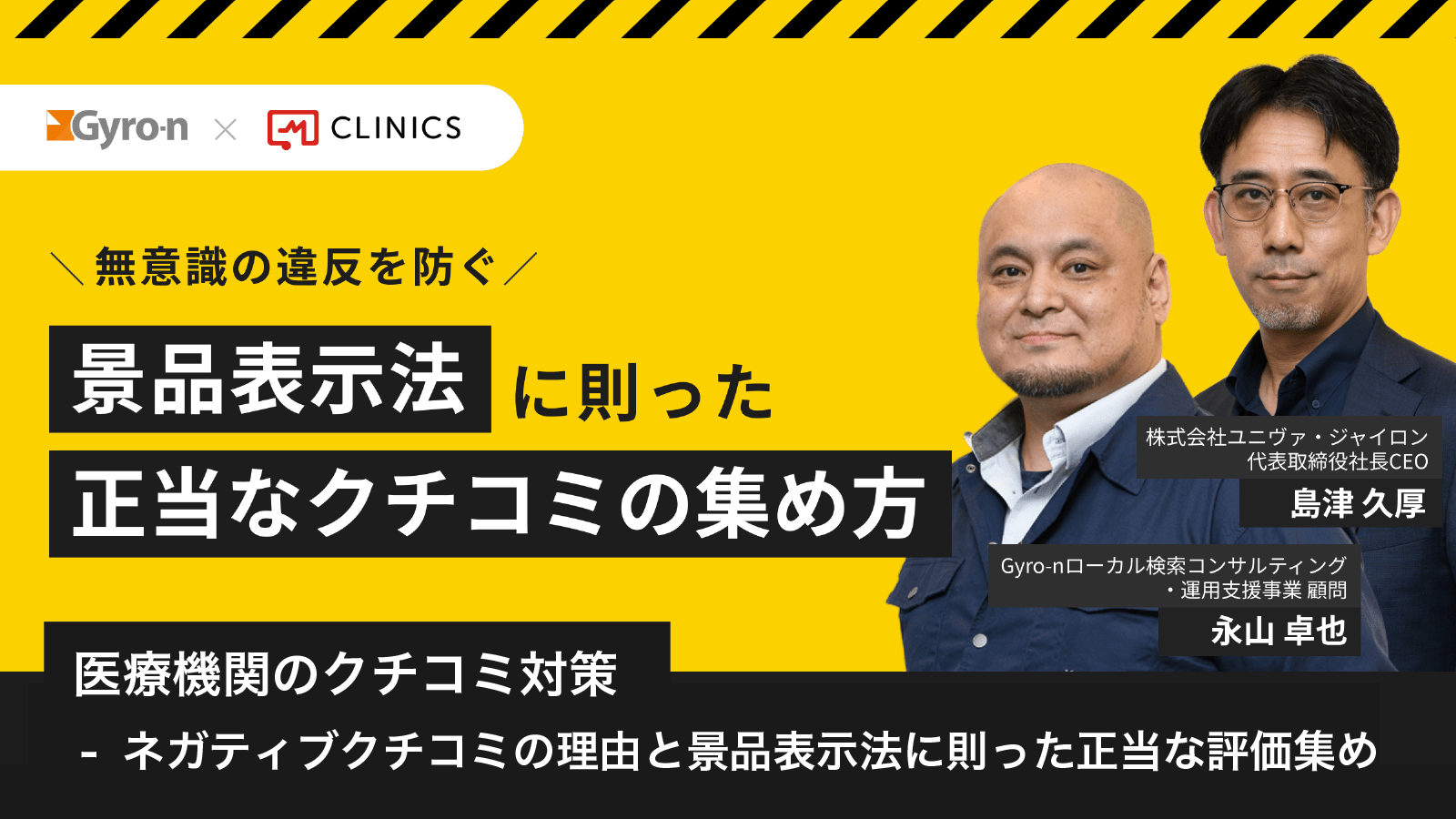

本稿では、医療機関向けマーケティング支援を行うGyro-n(ジャイロン)が開催したセミナー『無意識の違反を防ぐ ─ 景品表示法に則った正当なクチコミの集め方』をもとに、

- なぜネガティブな口コミが集まりやすいのか

- 法的リスク・ガイドラインの理解

- 正当な口コミの集め方

- ネガティブ口コミへの返信と将来への備え

といったテーマに沿って、景品表示法やGoogle規約に則った安全な口コミ対策のポイントを解説します。

本セミナーには、ローカルマーケティングの専門家であり、Googleビジネスプロフィールの国内わずか2名のダイヤモンドエキスパートの一人である永山氏も登壇。具体的な事例と深い洞察が語られました。

記事内ではセミナーのエッセンスをお伝えしますが、詳細な解説や実演デモはぜひ最後にご案内しておりますセミナー動画をご確認ください。

なぜ医療業界はネガティブな口コミが集まりやすいのか

医療機関にネガティブな口コミが集まりがちな背景には、業界特有の構造的な問題があります。

決してクリニック側のサービス品質に問題があるわけではなく、患者様の来院時の心理状態に根本的な理由があります。

例えば美容院や飲食店では、「美味しいものを食べたい」「綺麗になりたい」といったプラスの感情が来店動機になります。多少の期待外れがあっても、お腹が満たされたり理想のヘアスタイルになれば、不満は受け流されやすい傾向にあります。

一方、クリニックに訪れる患者様は頭痛・発熱・歯痛など、体調不良や不安といったマイナスの感情を抱えて来院します。 そのため診療中に生じた些細な違和感も負の感情を増幅させ、強い不満につながりやすいのです。

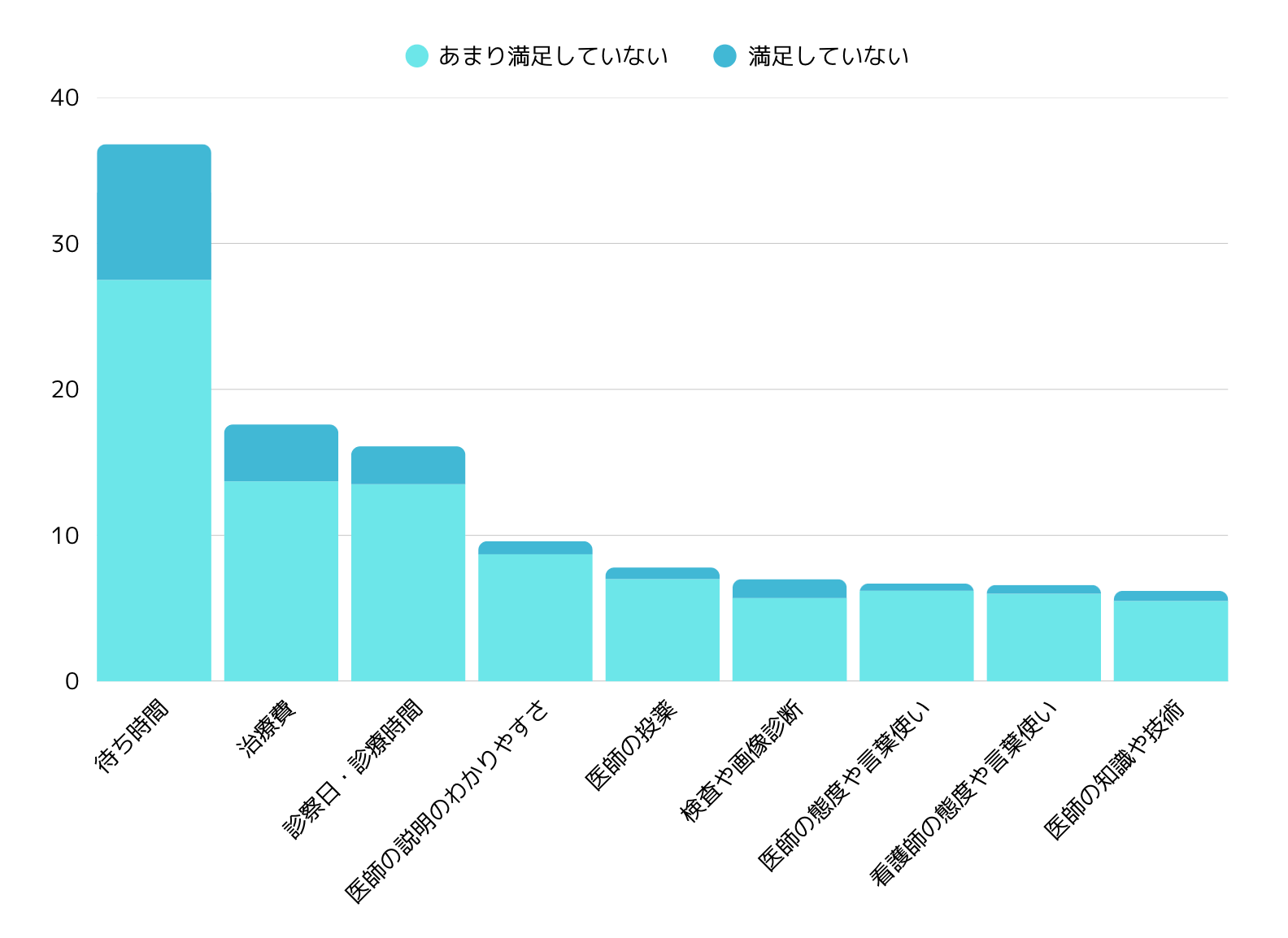

さらに、不満の多くは治療そのものではなく周辺要素に集中します。

日本医師会の調査によれば、患者満足度において最も多かった不満は「待ち時間」で、次いで「治療費」「診療日・時間」が挙がっています。

つまり、医療の質自体が問題でなくても、待ち時間の長さや費用への印象によって低評価を受けるケースが少なくありません。医療業界ではそもそも「スタート地点」が他業種と違うため、ネガティブな口コミが生まれやすい構造になっているのです。

また、医療では治療の効果が後日現れることも多く、症状が改善して満足した患者様ほど口コミを書かずに去ってしまう傾向があります。

一方で不満を持った患者様はその場で怒りの勢いも手伝って投稿しやすく、結果として悪評ばかりが目立って残ってしまう構造です。

日々真摯に診療していても、患者様側の心理や環境要因によって悪い評価が付きやすい。

まずはその構造を理解することが、口コミ対策の第一歩と言えるでしょう。

医療期間にネガティブな口コミが集まる要因:まとめ

- 負の感情から始まる受療行動:受療は痛みや不安といったマイナス感情から始まることが多く、些細な違和感が増幅されやすい土壌があります。

- 評価のズレ(非医療要素が強く効く):不満の上位は治療そのものではなく、待ち時間や診療時間、費用などの非医療的要素に集中しがちです。治療の質が高くても運営面の小さな不便が全体評価を押し下げることがあります。

- サイレントマジョリティの不在:症状が改善した満足層ほど投稿せず、不満層の投稿が目立つ傾向があります。結果として、実態よりネガティブが過剰に見える状況が生まれます。

補足: セミナーでは、受付動線やオペレーション設計が評価に与える影響を具体例で解説しています。詳細は動画で視聴できます。

口コミ対策における法的リスク(景品表示法とGoogle規約)

ネガティブ口コミに悩むあまり、つい口コミを「盛る」対策や「捏造」する対策に走ってしまうのは非常に危険です。

景品表示法(ステルスマーケティング規制)

2023年10月から施行されたステルスマーケティング規制により、景品表示法で「やらせ口コミ」などの不当表示が明確に禁止されました。施行から数か月の間に、44件の措置命令(違反に対する是正命令)と85件の指導が実際に行われており、当局が本気で取り締まりを強化していることが分かります。

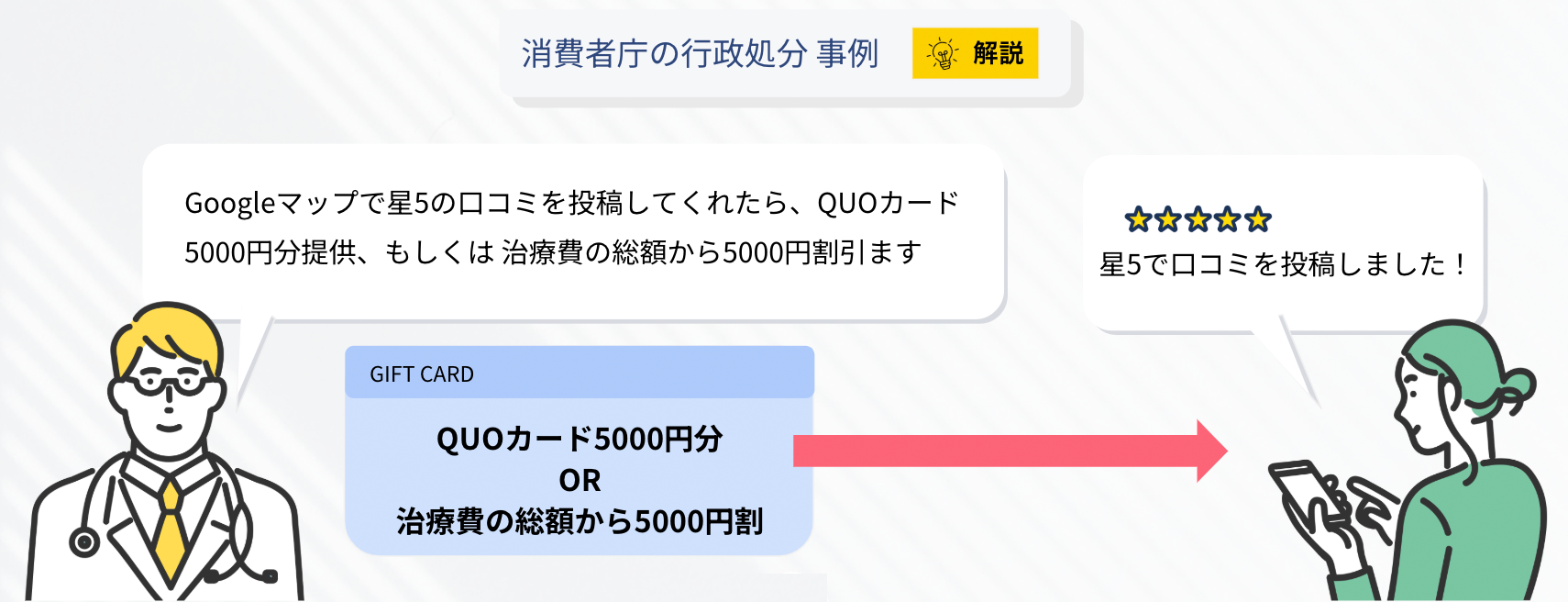

医療業界でも違反事例が出ています。

例えば2025年3月、ある歯科クリニックが「Googleで星5の口コミを投稿した患者様に5,000円分のギフト券を進呈」と宣伝し、消費者庁に摘発、措置命令が下されました。

これは明確にステルスマーケティング規制(景品表示法)に抵触する行為であり、同クリニックは厳しい処分を受けています。

消費者庁は口コミ投稿日時や投稿者アカウントまで調査・公表し、さらにクリニック側には以下を命じました。

その上でクリニック側には「インセンティブ付きで口コミを集め、一般消費者に誤認を与え、景品表示法に違反した」事実を院内掲示や公式サイト上で周知するよう命じ、さらに再発防止策として全スタッフへの教育徹底を義務付けました。

このように法令違反には社会的信用の失墜を伴う厳しい罰則が科されてしまいます。

Googleガイドライン違反

法令だけでなく、Googleのガイドラインでも不正な口コミ集めは禁止されています。

Googleは「虚偽のエンゲージメント」を禁じており、以下の行為を明確にNGとしています。

- 金銭やポイントなどの見返りと引き換えに口コミ投稿を依頼する行為

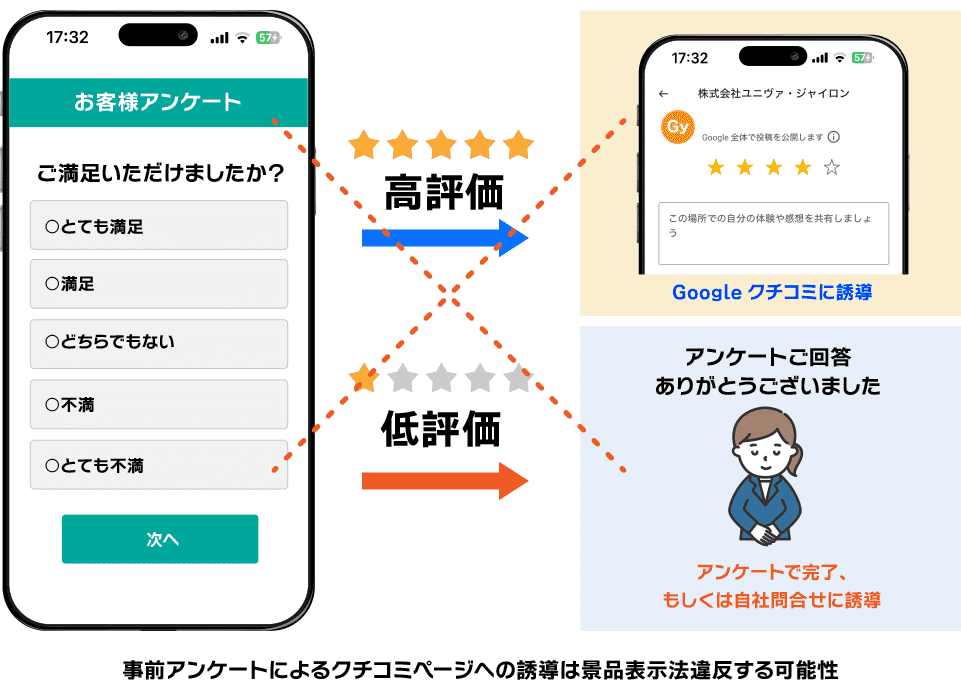

- 満足度の高い利用者だけに口コミを依頼し、低評価の利用者を排除する行為(いわゆるレビューゲーティング)

しかし残念ながら、実際には「とても満足」「満足」と回答した人だけをGoogleの口コミページに誘導し、不満を持つ人には投稿させないという違反ツールも出回っています。

これらはGoogle規約違反であるだけでなく、場合によっては景品表示法上の優良誤認(実態以上に良い印象を与える不当表示)に該当するリスクも指摘されています。

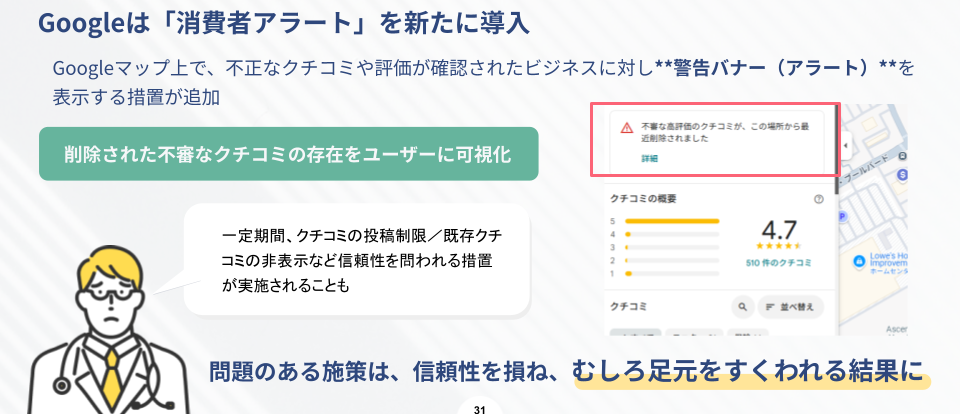

Googleによる警告表示とペナルティ

さらにGoogleは不自然な口コミ増加を検知すると、Googleマップ上に「不審な行為により最近いくつかの口コミが削除されました」という警告表示(消費者向けアラート)を出す仕組みを導入しました。

このアラートが出ると、ユーザーは「不正な口コミがあった」と受け止めてしまいます。さらに、

- 既存の口コミがすべて非表示になる

- 新規の口コミ投稿ができなくなる

といったペナルティが課される場合も報告されています。

口コミ評価を高めたい一心で行った不適切な対策が、かえって自院の評判や集患に深刻なダメージを与えかねません。

違法行為や規約違反に頼らず、正攻法で口コミ対策を行うことが何より重要だということがお分かりいただけるでしょう。

口コミ対策における法的リスク:まとめ

- リスク1: ステマ規制(景品表示法):広告であることを隠した宣伝や、謝礼と引き換えの口コミ依頼は明確に禁止されています。違反は信用を毀損し、是正措置の対象となります。

- リスク2: Googleの方針違反:満足度の高い人だけを狙って誘導する行為や、不自然な獲得はポリシー違反です。アラート表示や口コミの非表示・投稿停止など、ビジネスに深刻な影響を及ぼす可能性があります。

補足: セミナー本編では、具体的な景品表示方の措置命令の内容を画面キャプチャとともに解説しています。安全な運用指針は動画でも確認できます。

医療従事者の『尊厳』を守り、景品表示法に則った正当なクチコミの集め方

ネガティブ口コミばかりが目立つ状況を改善するには、良い口コミ(正当な評価)を増やすことが不可欠です。

前述した通り、問題の本質は「悪い評価があること」よりも良い評価が十分に可視化されていないことにあります。

いくら良質な医療を提供していても、その正当な評価が広まらなければ、現場の医療従事者の誇りや尊厳を守ることは難しいでしょう。

そこで、法律やガイドラインを順守しながら、患者様からポジティブな声を自然に引き出す方法を考えてみます。

ポイントは、患者様・スタッフ双方の心理的ハードルを取り除き、満足した患者様が無理なく口コミを書ける仕組みを整えることです。

正当な口コミ集めのポイント

タイミングを工夫する

口コミ依頼のタイミングは非常に重要です。

治療の途中で依頼してしまうと、症状が改善していない段階で不満を招く恐れがあります。治療や会計が終わり、患者様が一通り満足したタイミングで声をかけることが重要です。

負担なく意見を引き出す

「口コミを書いてください」と直接お願いするのではなく、簡単なアンケートに答えてもらう形にします。

QRコードでアクセスできるアンケート画面に「来院のきっかけ」「治療の感想」などを設ければ、ゼロから文章を考える必要がなく、負担を大きく減らせます。

実際、「何を書けばいいかわからない」「文章を書くのが面倒」と感じて投稿を諦めた人は半数以上にのぼります。質問形式なら心理的ハードルを大幅に下げられるのです。

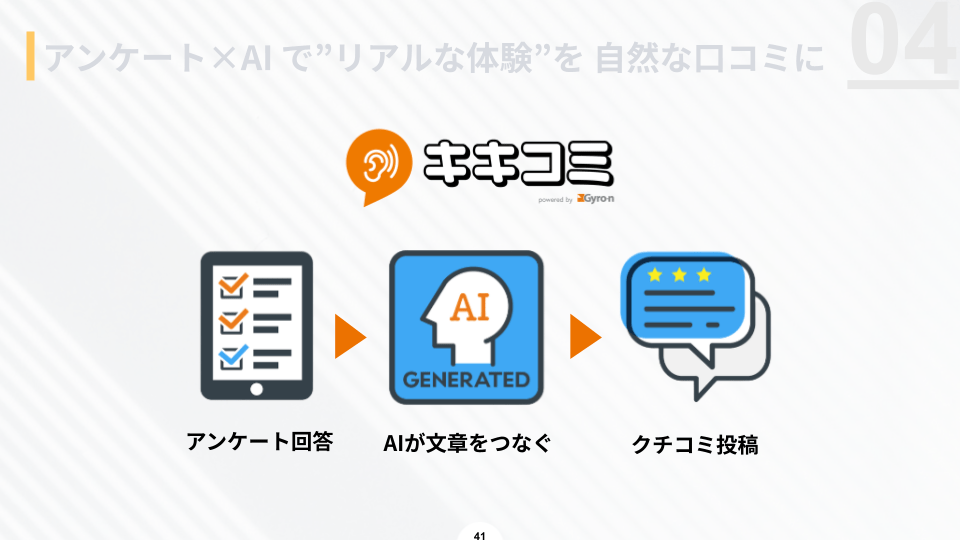

テクノロジーで投稿を簡素化

アンケート回答をもとにAIが口コミ文を自動生成し、患者様は確認後にコピー&ペーストで投稿するだけ。Gyro-nはこの仕組みを「キキコミ」というサービスとして提供しています。

回答後に「口コミ文章案を見る」を選択するとAI生成の文章が表示され、星評価を選んで投稿完了までわずか数ステップ。

書く内容を考える手間をなくし、「書いてもいいかな」という気持ちをスムーズに行動へつなげます。

スタッフの負担を軽減

「アンケートにご協力ください」と声をかけるだけでよいため、受付スタッフも依頼しやすくなります。直接「口コミを書いてください」とお願いする心理的抵抗が減り、依頼忘れの防止にもつながります。

口コミを促進するキキコミは患者様の投稿ハードルとスタッフ側の依頼ハードルを同時に取り除く、双方に優しい仕組みです。

こうした工夫により、自然に正当な口コミが集まる環境を構築できます。

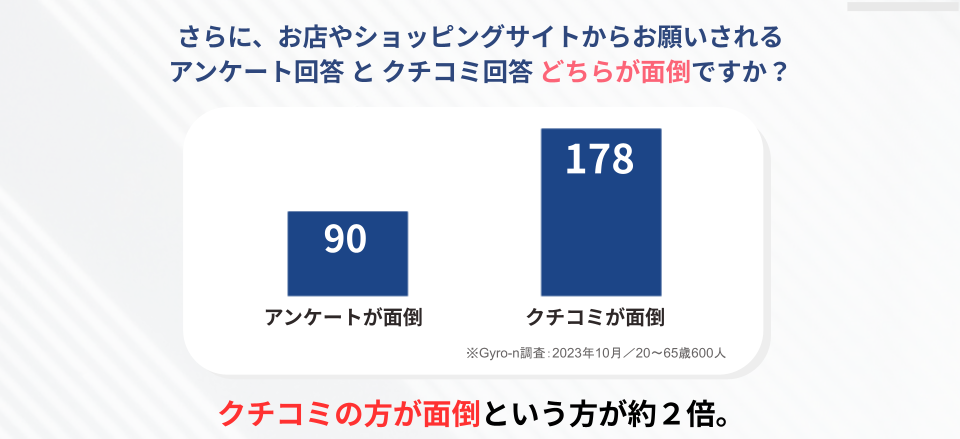

口コミはアンケートの2倍面倒

調査によると、口コミ投稿はアンケート回答より約2倍「面倒」と感じる人が多いことが分かっています。

つまり、アンケート形式にするだけでも、投稿の心理的障壁を大幅に下げられるのです。

キキコミの仕組みを導入したクリニック様では、投稿される口コミの内容も非常に充実しています。問診票のような設問に答えてもらうことで、「先生の説明が丁寧で安心できた」「検査の案内がスムーズだった」など具体的で信頼性の高い声が次々と集まります。

もちろん投稿はすべて実際の患者様の本音に基づくもので、人工的な宣伝ではありません。こうしたポジティブな口コミが積み重なれば、新規患者様の安心感につながり、来院を後押しします。

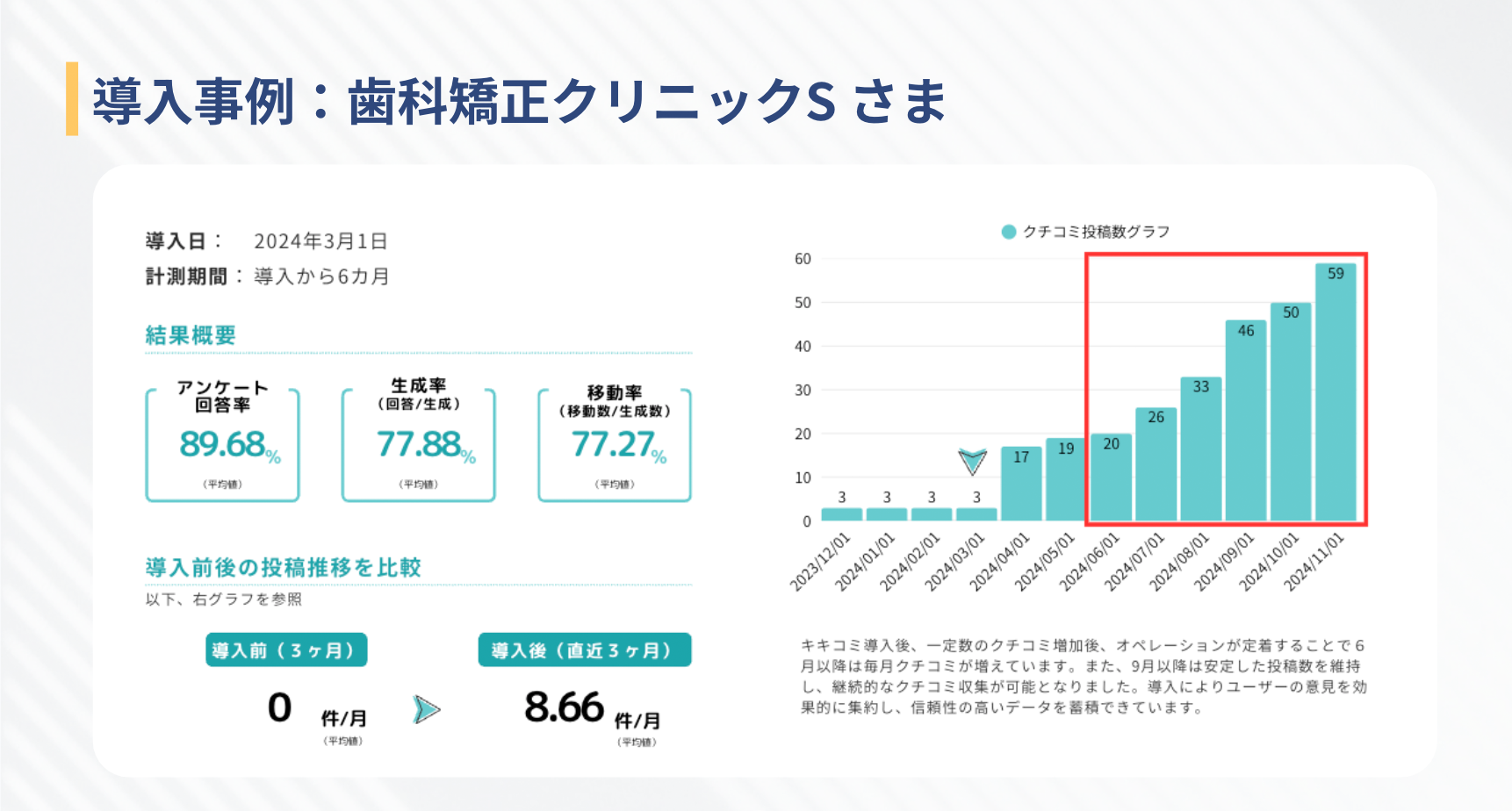

キキコミ導入クリニックの事例

実際にキキコミを導入したあるクリニック様では、長らく3件だったGoogle口コミが導入後は月平均8.6件に増加した事例が報告されています。口コミが増えて評価が上がることで、検索結果での露出も拡大し、さらに患者様を呼び込む好循環が生まれます。

なお、これらの施策はすべて景品表示法やGoogleポリシーに対して問題のない正当な方法で設計されています。

実際、キキコミは景品表示法やGoogleガイドライン、そして医療広告ガイドライン等にも配慮した設計・運用がされており、特許出願中の安心できるサービスです。

セミナーでは実際のデモ画面をお見せしながら、具体的な手順や成功事例を詳しく解説しています。ぜひアーカイブ動画もご覧ください。

景品表示法に則った正当なクチコミの集め方:まとめ

- 障壁の正体: 「何を書けばよいかわからない」:

患者側の最大のハードルは、文章をゼロから書く負担です。「書きたいが面倒」「上手く書けない」と感じる方は少なくありません。 - 鍵はアンケート:

アンケートは体験から気づきを引き出し、言語化の種になります。設問に沿って答えるだけで具体的な内容が揃います。 - Gyro-n「キキコミ」の実装イメージ:

- アンケートに回答

- 回答をもとにAIが口コミ文章案を生成

- 利用者が内容を確認し、投稿画面へ反映

このフローで「ゼロから書く」負担が解消され、自然なポジティブレビューが蓄積しやすくなります。運用面ではQR掲示や会計後の声かけなど、現場で実践しやすい導線設計が重要です。

補足: セミナーでは、キキコミの画面遷移や定着パターン、導入後の変化などをデモで紹介しています。続きは動画でご覧ください。

口コミは「書かれた後」が重要。信頼を築く返信術と未来への備え

最後に、ネガティブな口コミへの向き合い方について考えます。

医師や看護師をはじめとする医療従事者の皆様は、日々患者様のために全力を尽くしています。本来、その努力と成果は高く評価されるべきものです。

それにもかかわらず心ない口コミを書かれてしまえば、「なぜこんなことを言われなければならないのか」と悔しく感じるのは当然でしょう。

口コミプラットフォームそのものに疑問を抱く声もあります。

しかし現実として、それらを無視することはできません。海外では口コミが医療機関の不正を暴き、患者を守る役割を果たした事例も報告されており、良し悪しは別として口コミという仕組みは当面なくならないのが実情です。

悪質な投稿に対して法的措置(訴訟)を検討する選択肢もありますが、金銭的・労力的な負担は大きく、現実的ではないケースがほとんどです。一方で、何もしないまま放置すれば、誤った評価が潜在的に拡散し続けてしまいます。

結論として、現実的かつ効果的な対処法は、「誠実な返信」を積み重ねることです。

医療機関における口コミ返信の重要性

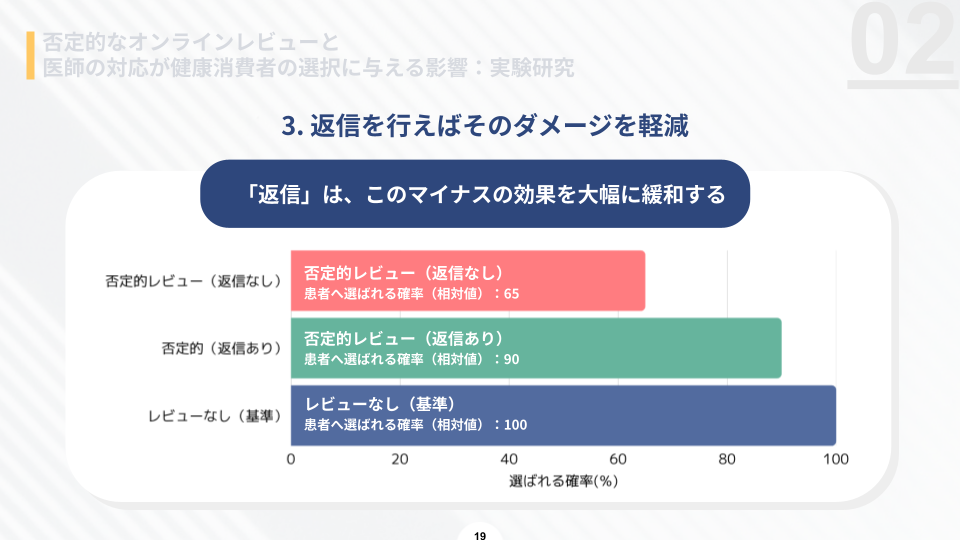

ある研究では、否定的な口コミを放置した場合と丁寧に返信した場合で患者様の印象を比較しています。

その結果、返信なしでは本来100%の選択率が65%まで落ち込む状況が、返信ありでは90%近くまで回復したと報告されています。

返信対応ひとつで、失われた信頼をかなり取り戻せるわけです。

出典:Effect of Negative Online Reviews and Physician Responses on Health Consumers' Choice: Experimental Study - PMC

返信の目的は検索対策というより、利用者との信頼関係を築き、未来の患者様に医院の誠実な姿勢を伝えることにあります。

特に星1や星2といった低評価には、優先的に真摯な返信を行うことが重要です。内容によっては謝罪や説明を丁寧に行い、誤解があれば訂正し、改善策があれば示しましょう。

高評価の口コミに対しても、「ありがとうございます」と一言返すだけで、投稿者との信頼関係を深め、閲覧者にも好印象を与えることができます。

一方、事実と異なる内容や誹謗中傷のような内容には、 「確認いたしましたが、そのような事実は確認できませんでした。

誤解を招く恐れがあるため、返信させていただきます。」 と一文添えることで、口コミを閲覧している他の患者様に対しても医院の立場を分かりやすく示せます。

重要なのは、批判に対して感情的にならず冷静かつ誠実に対応する姿勢です。

そうした態度を見た多くのユーザー(未来の患者様)が、「この医院は患者と真摯に向き合っている」と評価してくれるでしょう。

返信運用における注意点と支援ツール

とはいえ、現場では返信に割ける時間が十分に取れなかったり、精神的に辛い思いをすることもあるでしょう。そうした場合は、無理に院長先生ご自身で抱え込まず、社内外のリソースやツールを活用することも検討してください。

特に医療機関では、口コミ返信が医療広告ガイドラインや薬機法に抵触するリスクもあるため注意が必要です。

Gyro-nでは、口コミ返信文の下書きをAIが自動生成する返信支援ツール(ガイドライン対応モード)を提供しています。

AIが叩き台を作成し、院内で最終確認することで、返信業務の負担を大きく減らせます。また、スタッフ全体に対応ルールを周知して共有することで、組織としての口コミ対応力を高めることも可能です。

口コミ対応はMEO対策としての単なる施策ではなく、自院の評判と医療従事者の尊厳を守る防衛策です。

ネガティブな書き込みに怯えて萎縮するのではなく、正しい情報発信と誠実な対話を積み重ね、自院の評価を自分たちの手でコントロールしていくことが大切です。

口コミは「書かれた後」が重要。信頼を築く返信術と未来への備え:まとめ

- 返信の目的:返信は検索順位対策ではなく、未来の患者に対する姿勢を示す行為です。第三者の不安を解消する視点で、落ち着いた構成と言葉選びを心掛けます。

- ネガティブ口コミへの基本対応:

- 事実確認を実施し、確認結果を端的に伝える

- 誤解がある場合は前置きを置き、冷静に訂正する

- 改善策がある場合は具体的に示す

- ポジティブ口コミへの対応:感謝を伝え、患者との関係をさらに深める機会として活用します。

- AI検索時代への備え:未整備の情報や放置された口コミは、AIの解釈に影響する可能性があります。評価を正しく積み上げるためにも、日常的な整備と返信運用を継続します。

補足: セミナー本編では、ネガティブな口コミに対する建設的な考え方と対応方について詳しく解説しています。ぜひ動画でご確認ください。

まとめ

ネット上の口コミは医療機関にとって複雑な問題ですが、見方を変えれば患者様との新たな接点でもあります。

本稿で述べたように、適切な対策を講じることでネガティブに偏っていた評価を改善し、クリニックの信頼回復や向上につなげることが可能です。実際に評価を大きく改善されたクリニックの事例も数多く報告されています。

あるクリニックの院長先生はブログに「傷つき憤りながらも、それでも医療者として誠実であろうと努めている」と記していました。

多くの先生方も同じお気持ちで日々奮闘されているのではないでしょうか。

私たちGyro-nは、こうした現場の思いに寄り添いながら、正当な口コミ収集と活用の専門知識を通じて、皆様の頼れるパートナーになりたいと考えています。

口コミ評価に振り回されることなく、本来の診療に集中できる環境を共に実現していきましょう。

今回ご紹介した内容はセミナーの一部に過ぎません。

セミナー本編では、さらに詳しい事例紹介やGyro-n顧問の永山氏と代表・島津による深掘り対談も収録しています。

現在、フォームからお申込みいただいた方に本セミナーのアーカイブ動画を無料でお届けしています。

ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお申し込みください。ネガティブな口コミ・誹謗中傷への対策に悩む医療機関様にとって、本セミナーとGyro-nの支援がお役に立てれば幸いです。

アーカイブ動画のご案内

セミナーの詳細な解説・事例・デモはアーカイブ動画で視聴できます。

以下のフォームからお申し込みいただくと、視聴URLをお送りします。

- 視聴対象: 医療機関の院長・理事長・事務長など評判管理の意思決定者の方

- 主な収録内容: 構造的課題の深掘り / 法的リスクの具体例 / キキコミのデモ / 返信の実例解説 / 対談パート

キキコミが、クチコミの『健全性』を保証する独自技術で特許を取得

キキコミが、クチコミの『健全性』を保証する独自技術で特許を取得![Gyro-n[ジャイロン]](/export/sites/www.gyro-n.com/static/images/logo/gyro-n.png)