患者はこう選ぶ:口コミ・星評価・MEOがクリニック選定に与える実態調査

店舗ビジネス全般で、Googleマップによる店舗探しや口コミの影響力は年々高まっています。

医療機関であるクリニックの選択においても、患者がどのような情報収集を行い、何を決め手にしているのかを深く理解することは、医療マーケティングにおいて重要課題です。

今回、Gyro-nでは病院・クリニックの探し方・選び方に関するアンケート調査を行いました。

本レポートでは、その調査結果から見えてきた患者の意思決定プロセスや口コミ・評価の影響度について分析し、クリニックが新規患者の信頼を得るためのポイントを考察します。

調査実施概要

- 調査名称:病院・クリニック選定に関する調査レポート

- 調査実施日:2025年8月

- 調査対象:全国の15歳以上の男女

- 有効回答数:600名

- 年代構成:10代、20代、30代、40代、50代、60代以上(各100名※)

- 調査方法:インターネットによるアンケート調査

※本調査では、各年代における価値観に違いを調べるため、年代別のサンプル数を均等(各100名)に設定しています。

目次

- クリニック探しの情報源:Google検索・マップが最有力だが、複数の情報源が比較検討されている様子がうかがえる

- 来院前に口コミを確認する人は約6割、特に女性は男性の2倍以上重視

- 口コミ内容が理由で来院を取りやめた人は4人に1人いる

- 来院をためらった主な理由:医師やスタッフの対応への悪評がトップ

- 患者が求める口コミ件数と評価のバランス:5件の高評価より50件の良評価

- 星評価3.7以下のクリニックは選択肢から外されやすい

- ネガティブ口コミは内容次第:6割が投稿内容を冷静に吟味して判断

- Googleマップで最初にクリックされる要因:近さが最優先だが男女で注目点が異なる

- 「信頼できる」と感じる口コミ件数は50件以上が目安、一方で「件数は気にしない」層も存在

- まとめ:患者に選ばれるために押さえるべきポイント

- 調査結果のレポートを無料ダウンロード

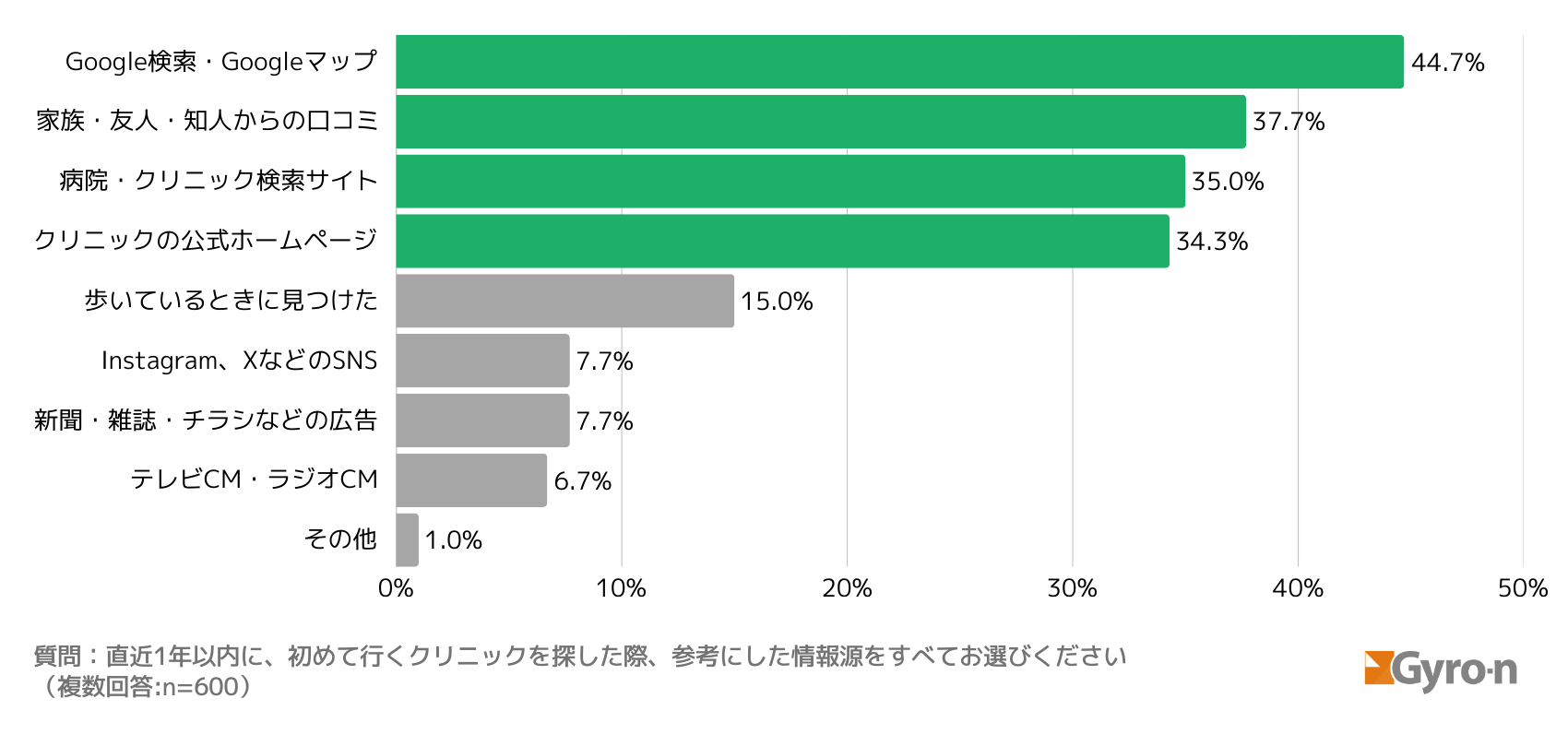

クリニック探しの情報源:Google検索・マップが最有力だが、複数の情報源が比較検討されている様子がうかがえる

Q1. 「直近1年以内に、初めて行くクリニックを探した際、参考にした情報源をすべてお選びください」(複数回答)

※「特に探した経験はない」(13.2%)および「直近1年以内にクリニックに行かなかった」(36.8%)と答えた層を除外して集計しています。

主要な情報源 利用率ランキング

クリニックを探す際に最も利用されている情報源はGoogle検索・Googleマップ(44.7%)でした。

調査対象者(※)の約半数がGoogleを活用しており、他の情報源を引き離す結果となっています。

次いで多かったのは、家族や友人・知人からのリアルな口コミ(37.7%)で、現実の信頼できる声も依然重要な検討材料となっています。

また、病院検索サイト(35.0%)やクリニック公式ホームページ(34.3%)も多くの人が閲覧しており、より詳しい情報を求めて公式発信源や専門サイトをチェックする動きがうかがえます。

これら上位4つ(Google、知人口コミ、専門サイト、公式HP)が情報収集の「四強」と言えるでしょう。

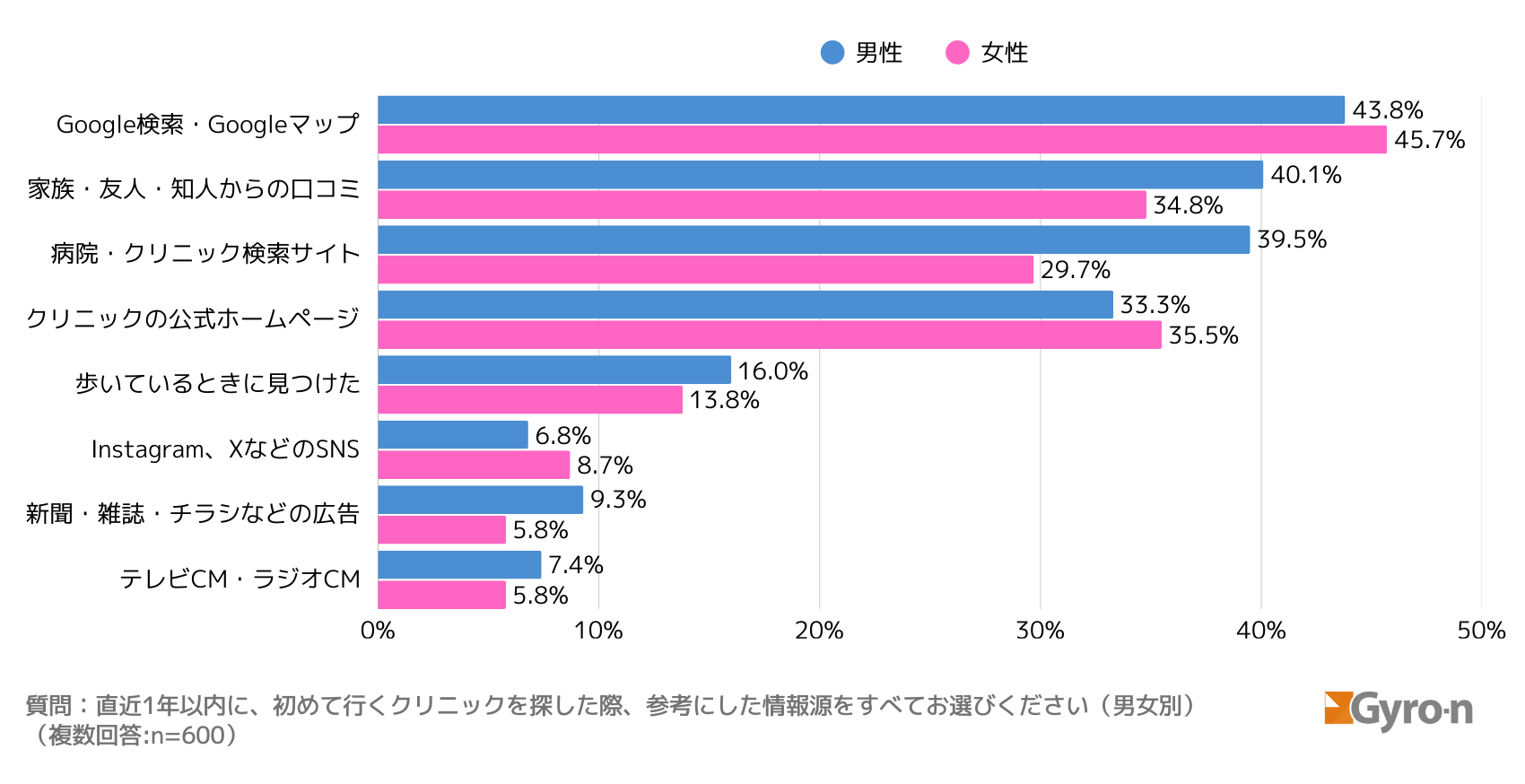

男性は「効率」、女性は「納得感」を求める傾向

男女差にも特徴が見られました。

男性は情報収集において「効率」を重視する傾向がうかがえます。

男性回答では知人からの口コミ利用率(男性20.1%>女性17.4%)や検索サイト利用率(男性19.8%>女性14.9%)が女性より高く、信頼できる情報を効率的に集めて判断材料にしたい姿勢が見られます。

また新聞やテレビなど従来メディアから情報を得た割合も、男性の方がやや高くなりました(男性5.6%>女性3.6%)。

一方、女性は「納得感」を求めて深く情報収集する傾向があります。

女性は男性よりSNSの情報(女性4.3%>男性3.4%)や公式HP(女性17.8%>男性16.7%)を参考にする比率が高く、クリニックの雰囲気や医師の人柄、自分との相性など、数字や評判の高さだけではわからない多角的な情報を重視する姿勢が示唆されました。

つまり入り口としてはGoogleを使いつつも、最終的には公式情報や実際の雰囲気を確認して納得したいというのが女性の傾向と言えるでしょう。

来院前に口コミを確認する人は約6割、特に女性は男性の2倍以上重視

Q2. 「来院前にGoogleマップの口コミを確認しましたか?」(単一回答)

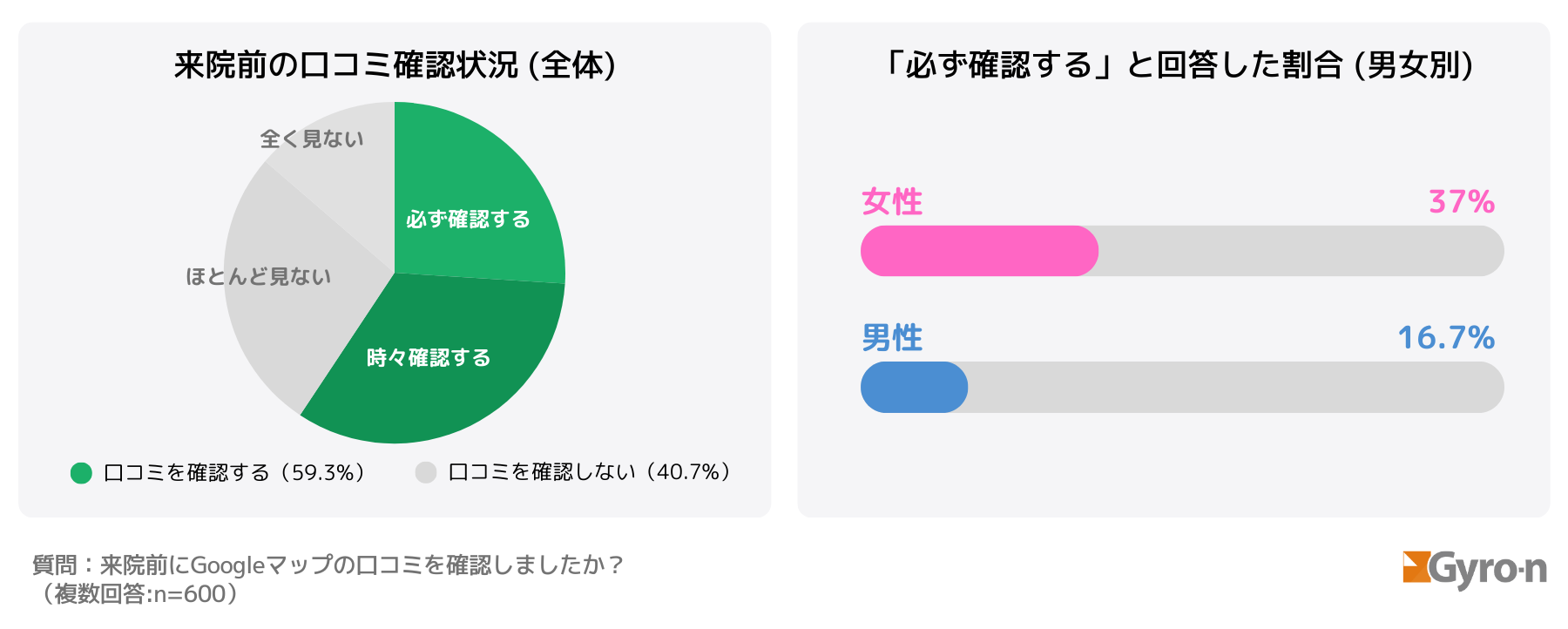

新しいクリニックに行く前にGoogleマップの口コミを確認する人は約6割にのぼりました。「必ず確認する」が26.0%、「時々確認する」が33.3%で、合わせて59.3%が何らかの形で事前に口コミに目を通しています。

口コミ閲覧は今や来院前の当たり前の習慣になりつつあり、重要な判断材料となっています。

女性の口コミ重視度は男性の2.2倍

特に女性の口コミ重視度は男性の2倍以上と高いことがわかりました。

実際に「必ず確認する」と答えた人の割合を男女別に見ると、女性が37.0%に対し男性は16.7%で、その差は約2.2倍にもなります。

逆に「全く見ない」と答えた割合は男性15.4%、女性11.6%で、男性のほうが口コミを気にしない層がやや多めです。

女性はクリニック選びの際に他者の評価や体験談をとても重視していることが伺えます。

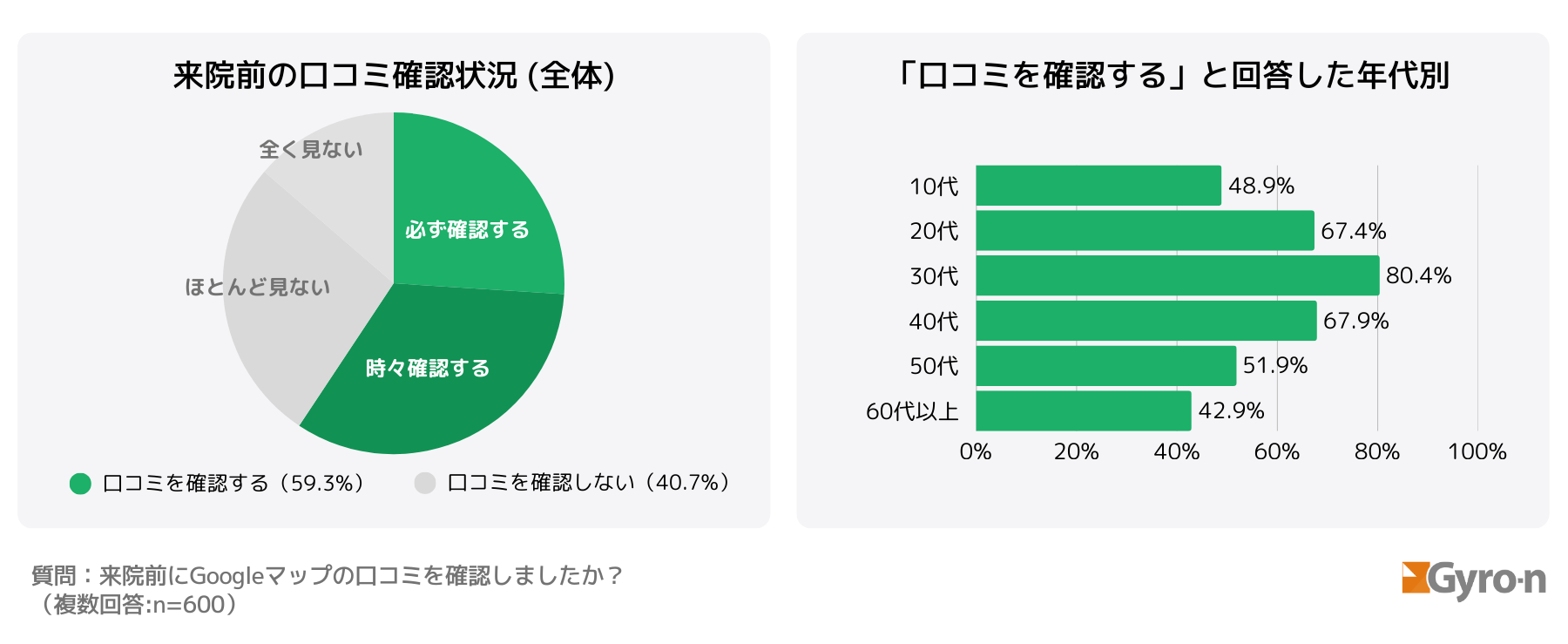

全年代で口コミ確認が定着、特に30〜40代は7割以上、高齢層でも4割超が習慣化

年代別にみると、最も高いのは30代で8割以上が来院前に口コミを確認しており、20代・40代でも7割近くがチェックしていました。

10代や50代では約5割、60代以上でも4割を超えており、世代によって差はあるものの、高齢層も含め幅広い年代で口コミ確認が習慣化していることが分かります。

つまり、口コミの影響は特定の若年層にとどまらず、全年代にわたって来院行動に影響を及ぼしていると言えるでしょう。

口コミ内容が理由で来院を取りやめた人は4人に1人いる

Q3. 「口コミの内容がきっかけで、そのクリニックへ行くのをやめた経験はありますか?」(単一回答)

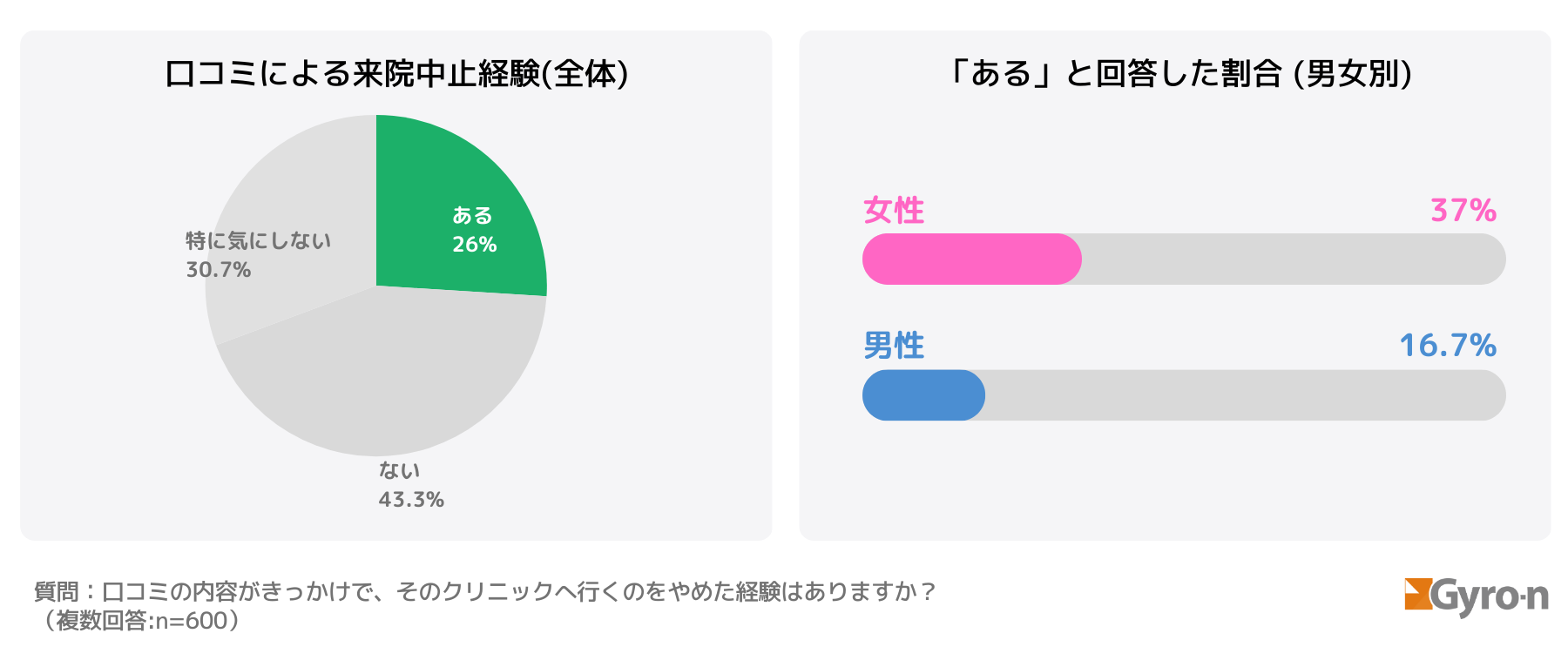

口コミの内容が決め手となって「そのクリニックに行くのをやめた」経験がある人は全体の26.0%(4人に1人強)いました。

一定数の患者が、事前に見た口コミ情報によって来院を思い留まり、他の医院を選ぶか来院自体をやめていることになります。

ネガティブな口コミによる機会損失(患者流出)は無視できない規模と言えるでしょう。

一方、「ない(行くのをやめた経験はない)」と答えた人も43.3%おり、「特に気にしない」(気にせず行く)層も30.7%存在しました。

患者によって口コミへの影響度には差があり、全員が口コミで動くわけではないものの、少なくとも4人に1人は口コミ次第で行動を変えてしまうという事実は重く受け止める必要があります。

女性は男性の約1.8倍、口コミ内容を重視し行動している

この設問でも男女差が見られました。

女性は男性の約1.8倍口コミを重視して行動しているようです。

「行くのをやめた経験がある」と答えた人は女性で34.1%と3人に1人を超えるのに対し、男性は19.1%(5人に1人程度)にとどまりました。

女性患者の方が口コミの内容に敏感で、実際の行動(来院中止)にまで影響を及ぼす割合が高いことがわかります。

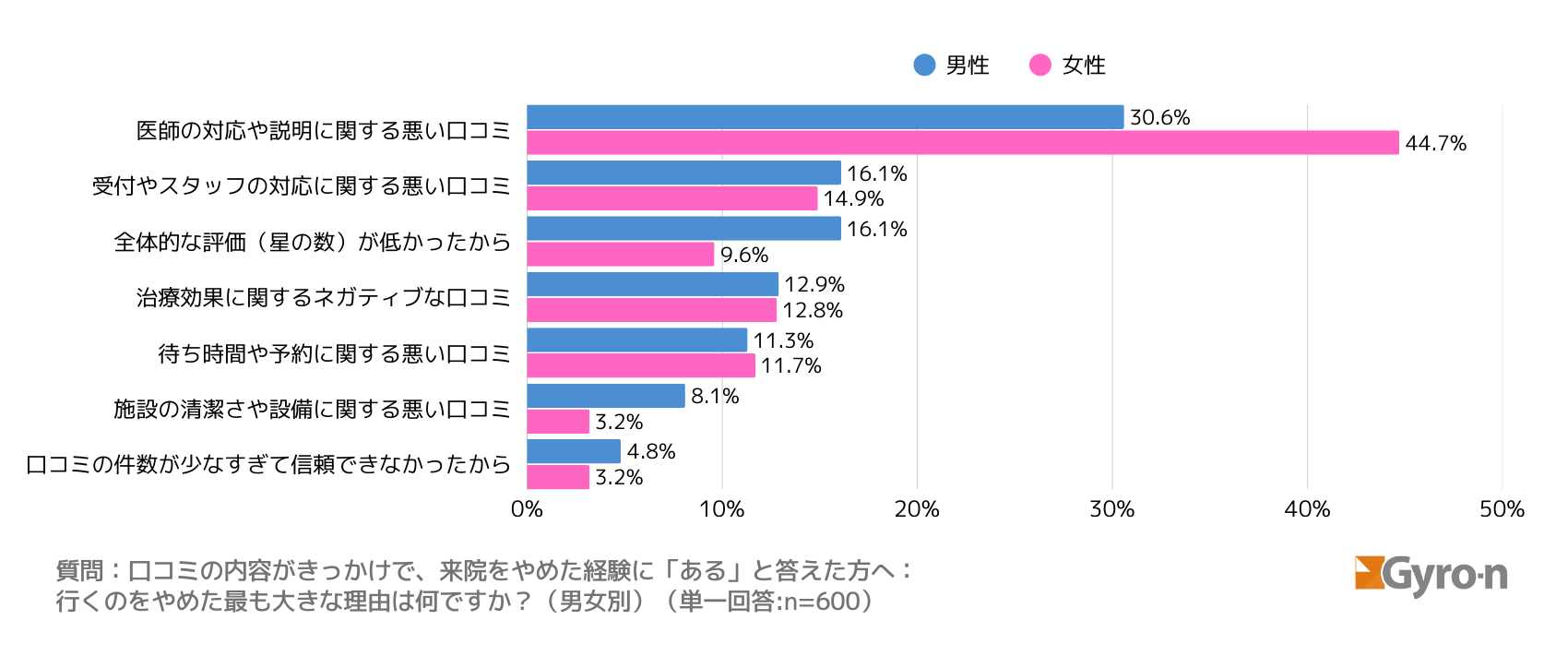

来院をためらった主な理由:医師やスタッフの対応への悪評がトップ

Q4. 「口コミの内容がきっかけで、来院をやめた経験に『ある』と答えた方へ:行くのをやめた最も大きな理由は何ですか?」(単一回答)

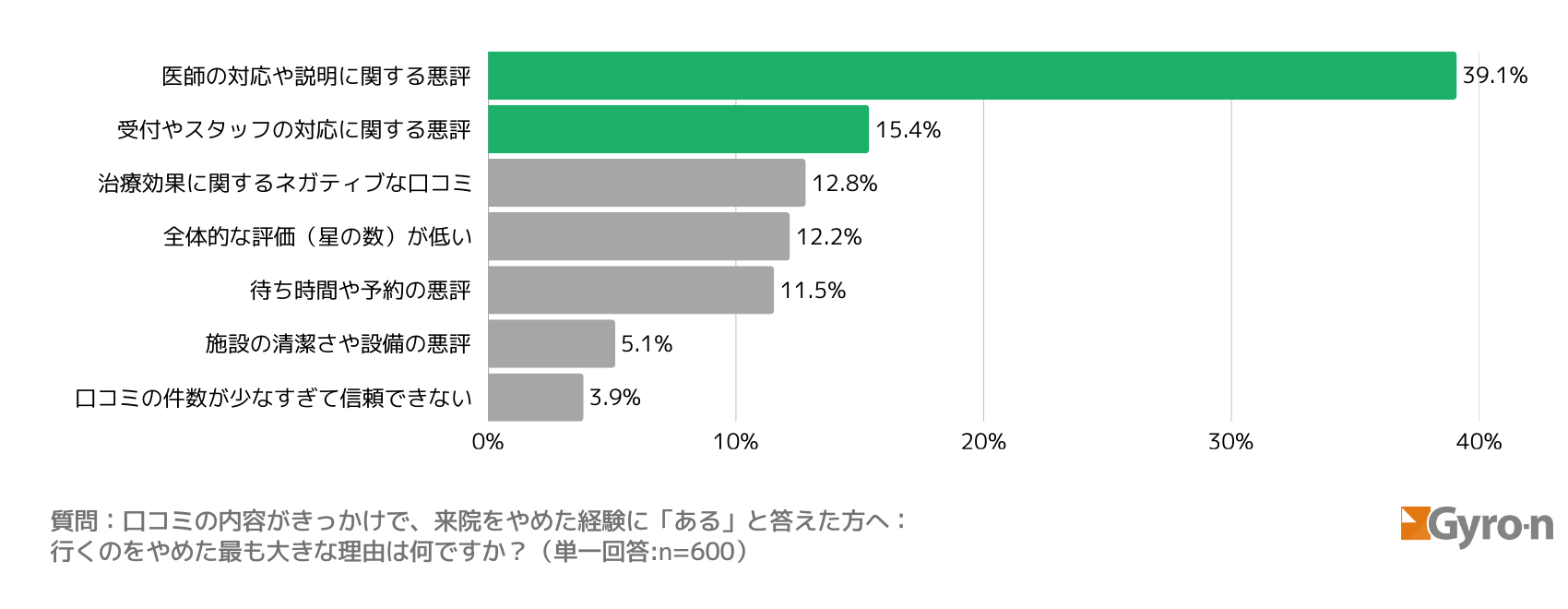

口コミをきっかけに来院をやめた人にその理由を尋ねたところ、上位には治療内容そのもの以外の要素が並びました。

具体的には、最も多かった理由が「医師の対応や説明に関する悪い口コミ」(39.1%)で、次いで「受付やスタッフの対応に関する悪い口コミ」(15.4%)が2位でした。

「口コミ件数が少なすぎて信頼できなかったから」は3.8%とわずかでした。

- 医師の対応や説明に関する悪評: 39.1% — 「先生の感じが悪い」「説明が十分でない」等の口コミ

- 受付やスタッフの対応に関する悪評: 15.4% — 「受付の態度が冷たい」等の口コミ

- 治療効果に関するネガティブな口コミ: 12.8% — 「治療しても治らなかった」等の内容

- 全体的な評価(星の数)が低い: 12.2% — 星評価そのものが低く不安になった

- 待ち時間や予約の悪評: 11.5% — 「待ち時間が長すぎる」「予約が取りづらい」等

- 施設の清潔さや設備の悪評: 5.1% — 「院内が不衛生」「設備が古い」等

- (「その他」0%を除く)

コミュニケーションや接遇面に関する悪評が、患者の選択に強く影響していることがわかります。

医療の技術そのものよりも、医師やスタッフの態度・説明への不満が来院中止の最大要因となっている点は注目すべきポイントです。

次いで治療効果や予約面の不満も続きますが、「星評価が低いから」という理由だけで敬遠する人は意外にも少数派でした(全体では12%程度)。

女性は「医師との相性」、男性は「客観的指標」をより気にしている

さらに男女別で見ると、女性は「医師とのコミュニケーションの質」へのこだわりが際立ち、男性はより客観的な指標を気にする傾向が浮かび上がりました。

来院をやめた女性回答者の約半数にあたる44.7%が「医師の対応や説明の悪評」を最大の理由に挙げており、この割合は男性(30.6%)を14ポイントも上回ります(人数に換算すると女性42名、男性19名で2倍以上の差)。

女性患者は医師との相性や対話の質を極めて重視していることが伺えます。

一方で男性は、「全体的な星評価が低い」(男性16.1% vs 女性9.6%)や「施設の清潔さ・設備の悪評」(男性8.1% vs 女性3.2%)を理由に挙げた割合が女性より高く、男性はより数字や客観的な情報を判断材料にする可能性があることを示しています。

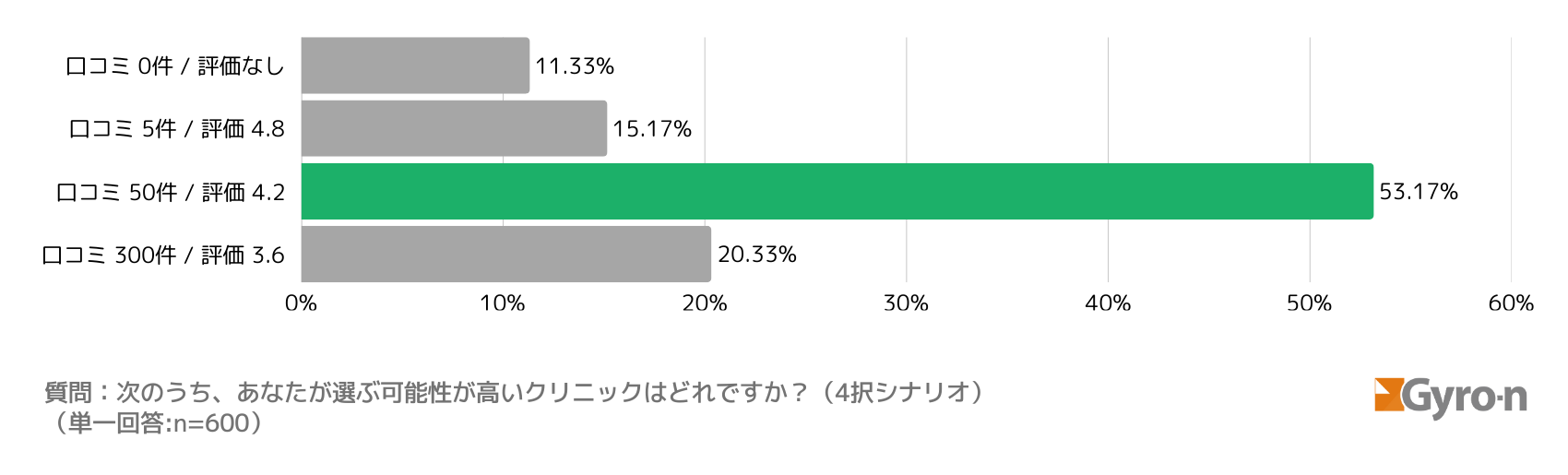

患者が求める口コミ件数と評価のバランス:5件の高評価より50件の良評価

Q5. 「次のうち、あなたが選ぶ可能性が高いクリニックはどれですか?」(単一回答、4択シナリオ)

口コミ件数と評価点の異なる4つのクリニック候補から選んでもらう設問では、「口コミ50件・評価4.2」のクリニックを選ぶ人が最も多く、53.2%にのぼりました。

半数以上が適度に高い評価と十分な件数が両立したクリニックを支持した形です。

対照的に、「口コミ5件・評価4.8」のように評価が非常に高くても件数が極端に少ないケースを選んだ人は15.2%にとどまりました。

また、「口コミ300件・評価3.6」のように件数が多くても評価が低めのケースは20.3%の支持率でした。

信頼できる数の口コミがあり評価も高いといったバランスが取れていることが、患者に最も好まれる条件であることが示されたと言えます。

なお、「口コミ0件/評価なし」の選択肢を選んだ人は11.3%いました。

この回答肢は「ネット上の評価を全く気にしない層」や「とにかく近ければ良いと考える層」の存在を測るために設けたものですが、1割強と一定数存在することが分かります(年代別の差は特に見られませんでした)。

全く口コミがなくても気にしない層もいるものの、約9割は何らかの口コミ情報があることを重視しているとも解釈できます。

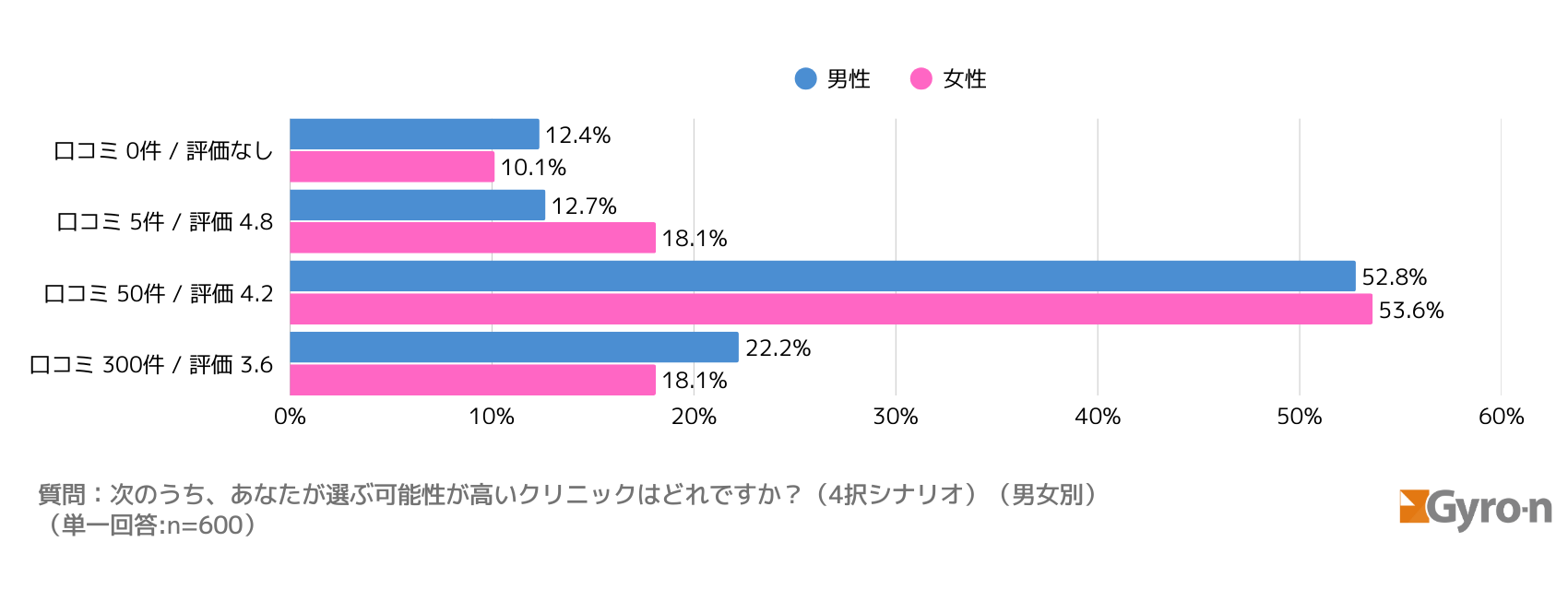

女性は「高評価」により惹かれる一方、男性は「件数の多さ(実績や人気)」をより重視する傾向

このシナリオにおいても男女で微妙な傾向差がありました。

男女とも1番目に選ばれたのは「50件・評価4.2」ですが、2番目の選択に違いが見られます。

女性は2番目に選んだ選択肢が「5件・評価4.8」(18.1%)と「300件・評価3.6」(18.1%)で同率でした。

つまり女性は口コミ件数が少なくても評価の高さ(質)に惹かれる人と、評価が多少低くても口コミ件数の多さ(人気や実績)を重視する人が二極化しているようです。

一方男性では、「300件・評価3.6」を選ぶ人が2番目に多く(22.2%で、男性全体の約5人に1人)、「5件・評価4.8」は12.7%でやや下回りました。

男性は評価が多少低めでも件数の多さに安心感を覚える傾向があると考えられます。

この男女差は、前述の男性=効率重視/女性=納得重視という構図とも一致しています。

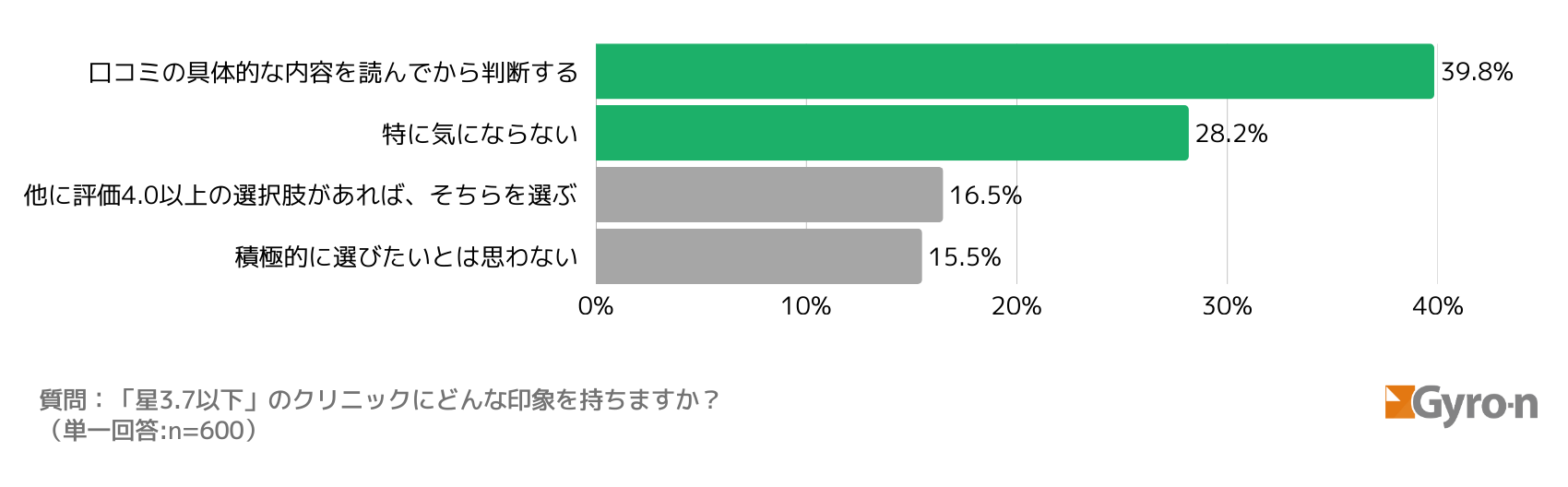

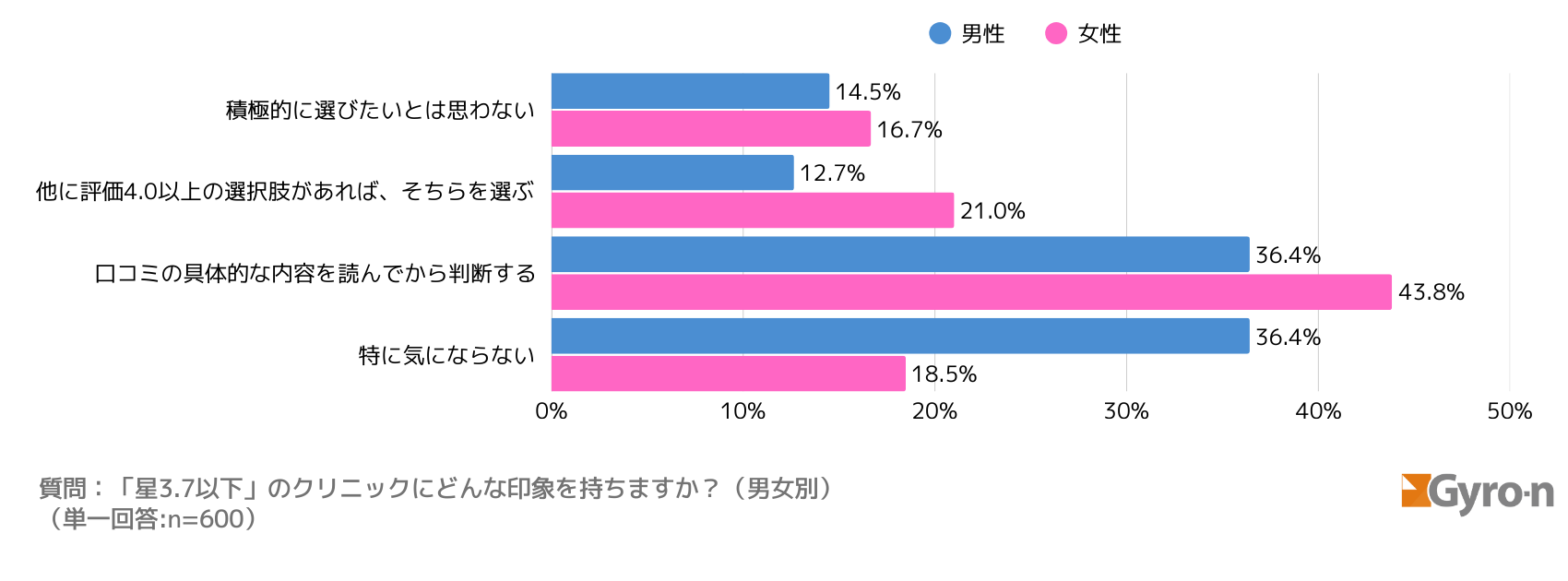

星評価3.7以下のクリニックは選択肢から外されやすい

Q6. 「『星3.7以下』のクリニックにどんな印象を持ちますか?」(単一回答)

国際的な調査レポート『The Reputation Management Revolution(Uberall)』では、レビュー評価が3.5 → 3.7へ改善したタイミングでコンバージョン成長率が約120%と最大の伸びを示すことが示されています。

Uberallはこの3.7を「Pivotal Growth Moment(成長の転換点)」と位置づけ、3.7・4.0・4.4を実務上の重要ベンチマークとしています。詳しくはこちらを参照ください。

この知見をもとに、今回の調査では、日本の医療機関選定においてこの"信頼の閾値"がどのように判断されているかを把握する目的で、意図的に「3.7未満」を境界として質問設計を行いました。

結果として、約3割の人がネガティブな印象を抱くことがわかりました。

具体的には、「積極的に選びたいとは思わない」が15.5%、「他に評価4.0以上の選択肢があれば、そちらを選ぶ」が16.5%で、合わせて32.0%が評価3.7以下のクリニックを消極的に捉えています。

日本のクリニック選定でも3.7は認知・行動の変化が生まれやすい境目候補として機能している可能性があります。

もっとも、「口コミの具体的な内容を読んでから判断する」が39.8%と最多で、評価が低めでも内容次第で判断保留とする人が最も多くなりました。

また「特に気にならない」と全く評価を気にしない層も28.2%います。

従って、3.7以下だからといって即アウトというわけではなく、低評価の場合は多くの人がその理由を知りたがると言えるでしょう。

女性は男性よりも星評価の高さ自体を重視する傾向

この質問でも男女差が出ています。

男性は「口コミ内容を読んで判断」と「特に気にならない」が36.4%と同率となっており、口コミを気にする派と、低評価でも気にしない派が多数を占めています。

逆に女性は「口コミ内容を読んで判断」が43.8%で最多、「他に評価4.0以上があればそちらを選ぶ」が21.0%で続きました。

女性は男性よりも星評価の高さ自体を重視する傾向が数字に表れています。

他に高評価のクリニックがあれば乗り換えるという人が女性では2番目に多く、男性では4番目(12.7%)だった点は象徴的と言えるでしょう。

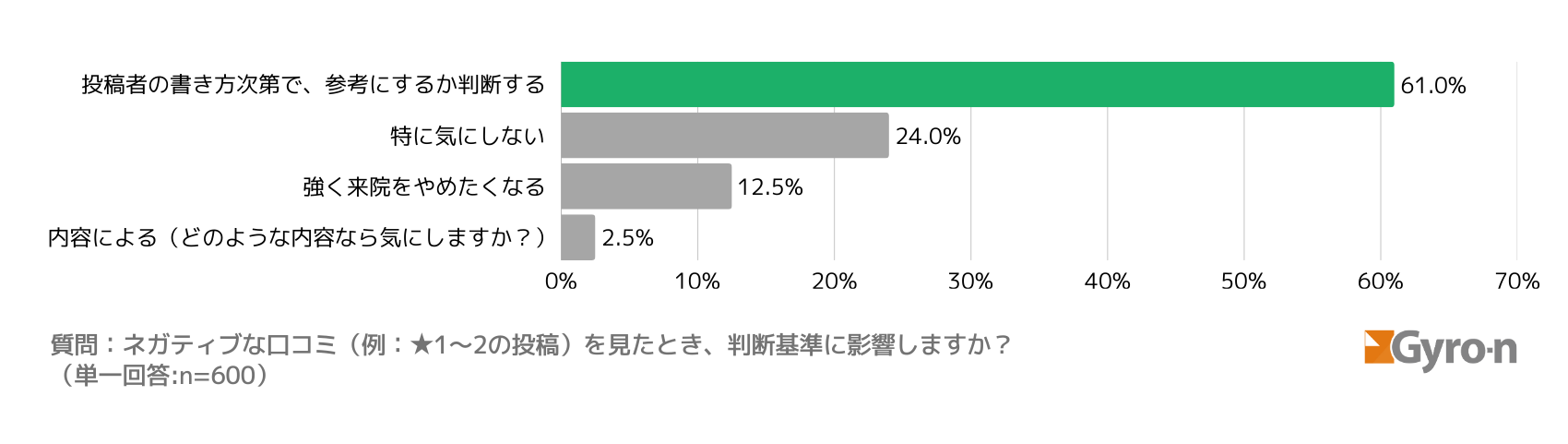

ネガティブ口コミは内容次第:6割が投稿内容を冷静に吟味して判断

Q7. 「ネガティブな口コミ(例:★1〜2の投稿)を見たとき、判断基準に影響しますか?」(単一回答)

星1~2の低評価レビューを見ると来院をためらうかどうか尋ねたところ、約6割の人は「投稿者の書き方次第で参考にするか判断する」と回答しました(61.0%)。

これは、利用者が感情的にならず口コミの内容を冷静に吟味している様子を示しています。「強く来院をやめたくなる」と即座に敬遠してしまう人は12.5%に過ぎず、24.0%は「特に気にしない」と答えています。

多くの人はネガティブな評価があっても鵜呑みにせず、その口コミがどのように書かれているか(信頼できそうか、主観的すぎないかなど)を見極めていると考えられます。

この結果からは、具体的で冷静な口調の口コミは信頼されやすく、感情的で極端な口コミは割り引いて見られる傾向がうかがえます。

クリニック側から見ると、もし事実と異なる偏った内容の投稿があった場合でも、患者はある程度見抜いている可能性があります。

ただし、投稿者視点だけの一方的な情報が放置されていると新規患者の不安材料になり得ますので、放置せず適切に対処することは重要です。

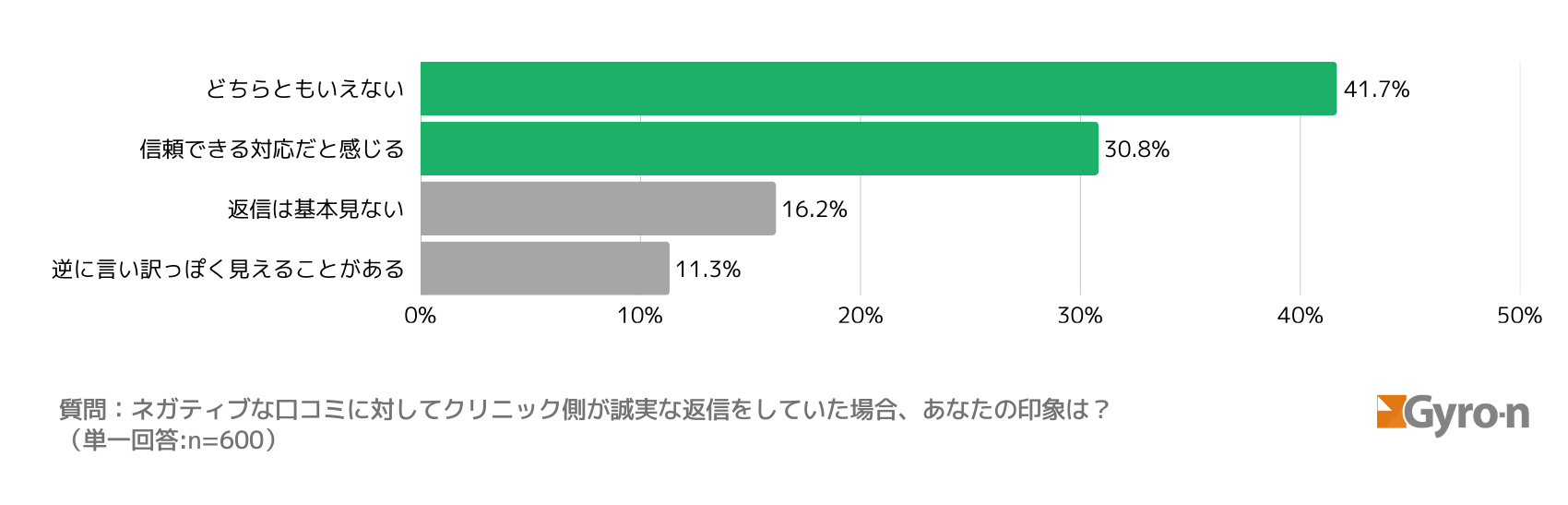

クリニックからの誠実な返信は信頼回復に寄与するが、4割は「どちらともいえない」と慎重

Q8. 「ネガティブな口コミに対してクリニック側が誠実な返信をしていた場合、あなたの印象は?」(単一回答)

低評価の口コミに対してクリニック側が返信している場合の印象を尋ねると、30.8%の人が「信頼できる対応だと感じる」とポジティブに受け取っていました。

一方で41.7%は「どちらともいえない」と回答しており、返信が必ずしもポジティブな印象に繋がるわけではない、複雑なユーザー心理が垣間見えます。

この結果だけ見ると、「返信してもあまり効果がないのか?」と思われるかもしれません。

しかし放置された悪評が独り歩きする状況は避けるべきですし、返信によって誤解が解けたり安心感を持つ患者がいるのも事実です(誠実な返信を信頼につながると感じた人は男性32.7%、女性28.6%)。

偏った情報や事実に反する内容をそのままにせず、積極的に丁寧な返信を行い正しい情報を伝えることは、一定の信頼回復効果が期待できると言えるでしょう。

また、11%程度とはいえ不適切な返信は逆効果との指摘もあるため、言い訳に見えない誠意ある対応を心掛ける必要があります。

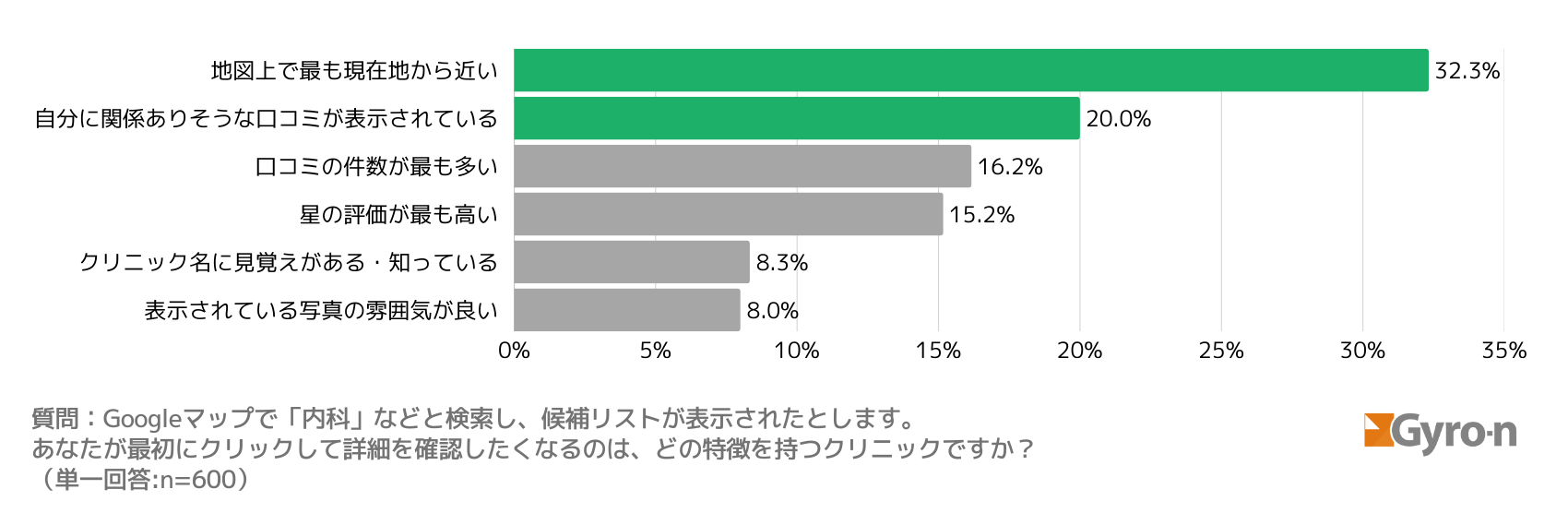

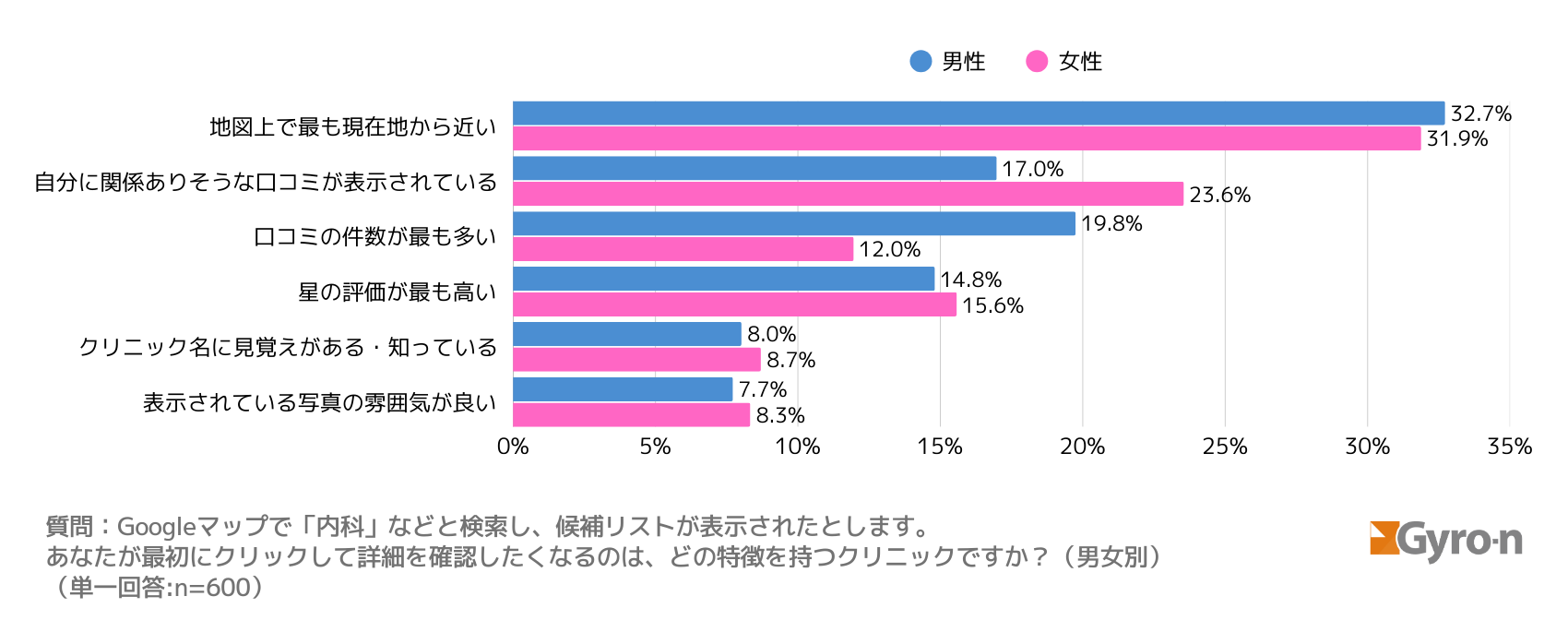

Googleマップで最初にクリックされる要因:近さが最優先だが男女で注目点が異なる

Q9. 「Googleマップで『内科』などと検索し、画像のような候補リストが表示されたとします。あなたが最初にクリックして詳細を確認したくなるのは、どの特徴を持つクリニックですか?」(単一回答)

Googleマップ検索結果の「ローカルパック」(候補リスト)の中で、どの要素に惹かれて最初の1クリックをするかを尋ねたところ、トップの要因は「現在地から最も近いこと」(32.3%)でした。

便利さや緊急性から、まずは物理的にアクセスの良い近隣のクリニックに目が行く人が多いようです。

次いで「表示されている口コミの内容が自分に関係ありそう」(20.0%)が2位となりました。

リスト上にチラ見えする口コミの一部(例:「○○な先生で安心しました」等)が、自分の求める条件に合致していると、それが強い引きとなることが伺えます。

3位以下は「口コミ件数が最も多い」(16.2%)、「星の評価が最も高い」(15.2%)と続き、評価スコアよりも「口コミ件数」の多さがわずかに上回っている点は興味深い結果です。

そのほか「知っているクリニック名である」(8.3%)や「掲載写真の雰囲気が良い」(8.0%)は1割未満で比較的影響度は小さい要素でした。

男性は口コミの件数、女性は口コミの関連性を重視する傾向

男女別に見ると、ここでも2位以下の順位に違いが出ました。

男女ともに「近さ」が最重要である点は同じですが、女性は2番目に「自分に関係ありそうな口コミ内容が表示されている」ことを挙げた人が多かったのに対し、男性は2番目に「口コミ件数が最も多い」ことを重視しています。

女性はリスト上に表示された一件の口コミから「自分と似た悩みを持つ人がこのクリニックで満足しているか?」を敏感に感じ取り、クリックする傾向が強いようです。

男性はどちらかと言えば件数など数値で示される客観的な指標に注目し、口コミ数トップのクリニックをまず見てみようと考える人が多いようです。

この傾向は前述のQ5(選ぶ可能性が高いクリニックの条件)で男性は件数重視、女性は内容重視という結果とも一致しており、興味深いインサイトです。

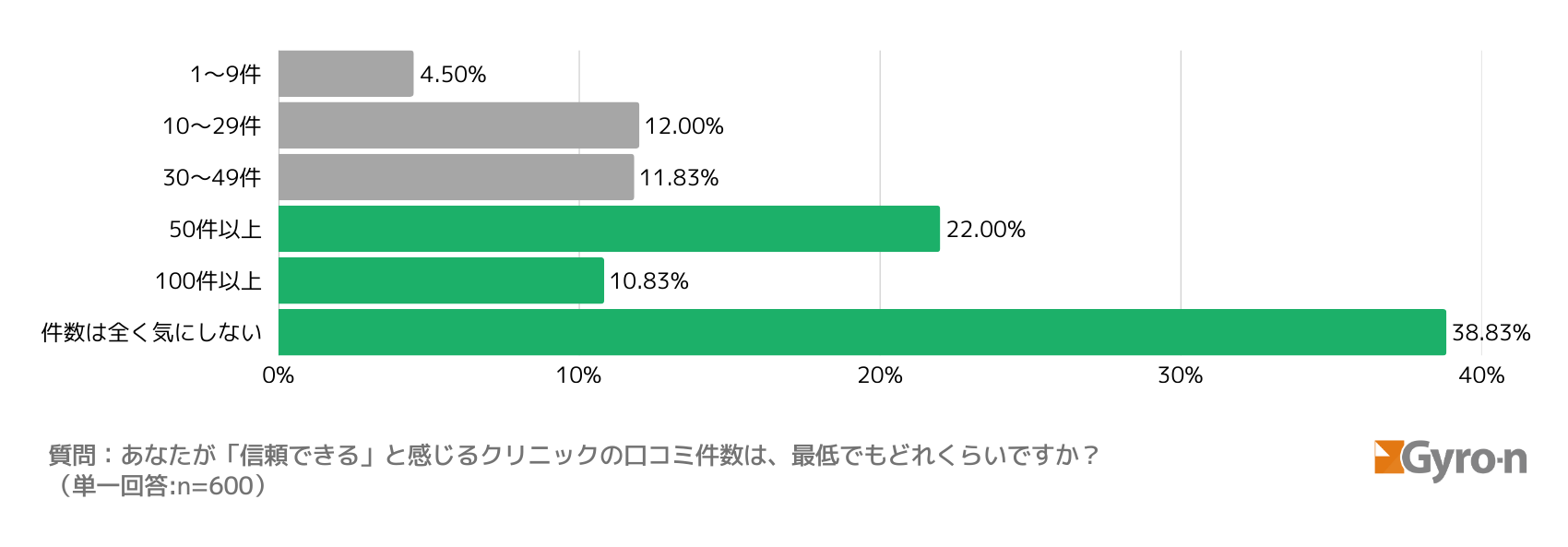

「信頼できる」と感じる口コミ件数は50件以上が目安、一方で「件数は気にしない」層も存在

Q10. 「あなたが『信頼できる』と感じるクリニックの口コミ件数は、最低でもどれくらいですか?」(単一回答)

「このくらい口コミ件数があれば十分信頼に値する」と思える最低ラインを尋ねた質問では、回答が割れました。

最も多かったのは「件数は全く気にしない」という人で38.8%を占めています。

とはいえ裏を返せば6割強の人は口コミ件数が信頼度に関係あると考えており、具体的な件数の目安では「50件以上」(22.0%)と「100件以上」(10.8%)が合計32.8%と約1/3を占めました。

「10~29件」と「30~49件」はそれぞれ12%前後で、「1~9件」で十分と感じる人はわずか4.5%でした。

つまり、少なくとも10件以上、できれば数十件以上の口コミがある方が信頼感を得やすいと言えるデータです。

特に50件を一つの大きな目安と考える人が多く、さらに100件あれば理想的、と考える層も一定数存在します。

この設問は人によって基準が様々でしたが、少なくとも「1桁では不安」「2桁は欲しい」というのがおおよその傾向と思われます。

実際Q5の結果でも、5件しかない高評価クリニックより50件ある良評価クリニックが支持されていました。

口コミ件数を増やすことは、一定以上の患者から「ここは多くの人に利用されている=実績がある」と捉えられ、安心材料となるようです。

ただし最大ボリュームの意見は「件数は関係ない」層である点にも注意が必要です。

この層はむしろ口コミの内容そのものを重視していると考えられ、数より質の重要性も引き続き見逃せません。

まとめ:患者に選ばれるために押さえるべきポイント

本調査の結果から、現在の患者は年代を問わずオンラインで能動的に情報収集・比較を行い、口コミを含む総合的な評価を参考にクリニックを選択していることが明らかになりました。

特に以下の点が重要なインサイトとして挙げられます。

1.オンラインの評判が大きく影響。中心となるのはGoogleマップ

新規患者の多くはまずGoogle検索からクリニック探しを始めます。Googleビジネスプロフィール上での見え方(検索結果での順位やマップ上での情報、口コミ評価)が最も重要な接点となっています。

ただしGoogleだけで完結するわけではなく、口コミ専門サイトや公式HP、知人からの紹介など複数の情報源を横断的にチェックする行動も一般化しています。オンラインの評判を全方位で整えておくことが求められます。

2.離反の最大要因は「接遇・説明」。医師・スタッフのコミュニケーション品質が決定打

来院中止の理由は「医師の対応・説明に関する悪評」が39.1%で最多、次いで「受付・スタッフ対応」が15.4%。過半が接遇・説明によるものです。

一方で「星の低さ」を直接理由にしたのは12.2%にとどまります。 患者は星評価よりも具体的な体験内容を重視しやすく、内容を読んで判断する層も最多でした。

日々のコミュニケーション改善と、その事実を映す口コミの積み上げが信頼獲得の近道です。

3.男女では重視ポイントに明確な差

クリニック選びの際の重視ポイントには男女で明確な差が存在しました。

女性は口コミ内容や医師の評判など質的な情報を重視する「リスク評価者」であるのに対し、男性は口コミ件数や利便性など量的・客観的情報を優先する「効率追求者」と言えます。

以上を踏まえ、クリニックが患者から信頼され選ばれるためには次のような対応が効果的だと考えられます。

Googleビジネスプロフィールでの可視性・最適化

検索結果で適切に表示されるよう基本情報を正確に整備し、魅力的な写真も掲載しましょう。また、寄せられた口コミには可能な限り迅速かつ誠実に返信し、オンラインでの印象と信頼度を高めることが大切です。

体験の質を証明する口コミ

治療を終えた患者に、具体的な体験談の共有を積極的にお願いしましょう。特に「医師の対応が丁寧だった」「院内の雰囲気が安心できた」など具体性のあるポジティブな体験の口コミが増えると、新規患者にとって大きな安心材料になります。

また、口コミ件数は50件以上を目指し、可能であれば100件規模の蓄積を狙うことで、より多くの患者層から「信頼できる実績」と見なされやすくなるでしょう。

男女のインサイトに基づいた情報発信

患者層の特性に応じてアピールポイントを調整することも有効となります。

女性患者には医師の専門性や人柄、クリニックの清潔感など安心感や共感につながる情報を積極的に伝え、男性患者には診療実績や待ち時間の短さ、アクセスの良さなど分かりやすい利点や利便性を強調するなど、訴求メッセージを最適化するとよいでしょう。

こうした対策を丁寧に行っていくことで、オンライン・オフライン双方でクリニックの評判を高め、患者から選ばれる確率を向上させることができます。

Gyro-nでは、MEO対策の基盤となるGoogleビジネスプロフィール最適化をはじめ、AIを活用した効率的で質の高い口コミ獲得支援(アンケート×AIで手軽に口コミを獲得できる「キキコミ」や、医療広告ガイドラインに準拠したAI返信アシストツール「Gyro-n Review」)まで、医療機関向けに包括的なソリューションをワンストップで提供しています。

多数の医療機関での導入実績に加え、専門スタッフによる運用代行など、クリニック様の状況に合わせた柔軟なサポート体制を整えています。

オンライン集患や口コミ対応に課題を感じている医院様は、ぜひお気軽にご相談ください。

また、本調査の詳細データと各設問の解説をまとめたレポートもご用意しています。

貴院のMEO・口コミ対策を検討する際の参考資料として、ぜひダウンロードしてご活用ください。

調査結果のレポートを無料ダウンロード

本レポートはPDF形式でご提供します。下記フォームにご入力いただくとすぐにダウンロード可能です。

Googleクチコミ10倍アップの成功事例が続々!

アンケート×AIで成果を生むクチコミ支援ツール「キキコミ」

※音声はミュートになっています

口コミは「文章を書かせる」のが最大の障壁。

スマホで答えるだけのアンケートから、AIが自然でリアルなクチコミ文章を提案。 ユーザーも店舗スタッフにも負担ゼロで、質の高いリアルな口コミがぐんぐん増えます。 MEO対策や集客改善を目指す店舗で導入数が急増中!※ キキコミついて詳しく見る

AIクチコミ返信でMEOを強化 | 多言語・医療広告ガイドライン対応

クチコミ返信アシストは、AIが口コミ内容に合わせた返信案を生成。 口コミ返信の負荷を軽減しながら、利用者との丁寧な対話をアシスト。 信頼感とブランド力を高めます。

キキコミが、クチコミの『健全性』を保証する独自技術で特許を取得

キキコミが、クチコミの『健全性』を保証する独自技術で特許を取得![Gyro-n[ジャイロン]](/export/sites/www.gyro-n.com/static/images/logo/gyro-n.png)